育成年代にトーナメントは必要ない。リーグ戦こそ選手を育てる──。

そんなメッセージを打ち出し、公式戦が少ない小学5年生にリーグ戦の経験を積ませることを目的に2015年から始まったのが「アイリスオーヤマU-11プレミアリーグ」。現在は全国33都道府県で開催され、400チーム、7000人以上の小学5年生が、年間を通してプレーする日本最大の私設リーグへと拡大してきた。

具体的には「試合に出られない選手をつくらない」ためのルールを採用することで最低限の出場時間が確保され、選手が何より求めている試合経験を積むことができる。その結果、選手が少しずつレベルアップし、日頃の練習の質が上がっていくため、チーム自体がどんどん強くなっていく。参加チームの指導者からは、「全員を出したほうが強くなる」というリアルな実感がいくつも届いているという。

しかし、リーグ戦の重要性はまだ浸透しきっていない。

うまい選手を固定し、うまい選手だけが試合に出ているよりも、チーム全員が出場しているチームのほうが、長い目で見たときに強くなれる。そうした重要な価値をさらに広げていくことは、育成年代、ひいては日本サッカーの未来を変えていくことにつながっていくに違いない──。

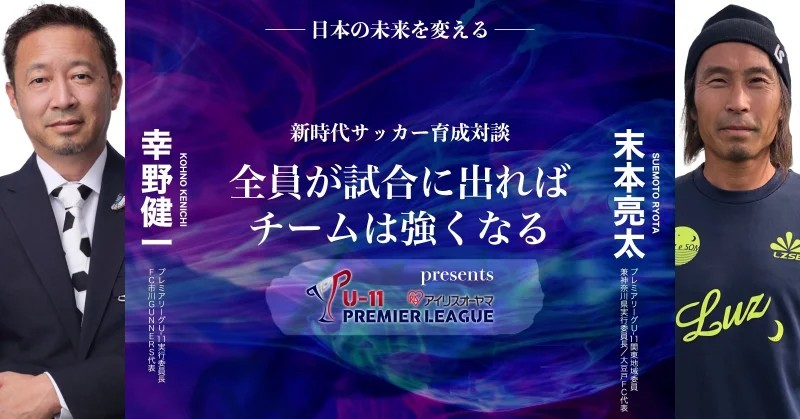

そうしたメッセージを伝えるのは、プレミアリーグU-11実行委員長・幸野健一氏と、同リーグ神奈川県実行委員長・末本亮太氏。両者が、プレミアリーグU-11に参加するすべての指導者や選手の保護者に向けて、リーグ戦の大切さを語り合う!

掲載協力・WHITE BOARD SPORTS

■登壇者

・幸野健一|プレミアリーグU-11実行委員長/FC市川GUNNERS代表/サッカーコンサルタント

・末本亮太|プレミアリーグU-11神奈川県実行委員長

■ファシリテーター

・北健一郎|サッカーライター/ホワイトボードスポーツ編集長

関連記事

33都道府県で開催する日本最大の私設リーグ

──今日はどんなことをお話ししたいですか?

幸野 日本サッカーの4種年代ではなかなか試合に出られないといった理由などで、子どもたちがどんどんサッカーをやめてしまう。それが日本サッカーの一番の課題。生涯スポーツのサッカーをやめない子どもをどう育てればいいかを考えたときに、リーグ戦という仕組みを作ることが大事だと思ってこの5年間活動をしてきました。今日はその本質について語り合いたいと思います。

末本 私は現在、横浜市港北区にある大豆戸FCというクラブの現場のコーチと運営の代表をしています。また、プレミアリーグU-11の神奈川県の運営委員長をさせていただいています。サッカーというスポーツを通して、選手だけでなく、指導者、保護者が共に成長していけることを大切に活動しています。そのなかで出会ったのがプレミアリーグ。このリーグは、選手全員がピッチに出て、保護者も見守ることができ、僕らもその環境のなかで教育ができている。プレミアリーグは僕の考える理想に近いものができていると思っています。今日はそのリーグについての本質や、どう考えて取り組んでいるのかを幸野さんと一緒にお話ししながら伝えていきたいです。

──そもそもプレミアリーグU-11とはどういったものでしょうか?

幸野 2015年にJFAのU-12リーグがスタートしましたが、それより下のU-11、U-10の年代も本来ならリーグ戦化すべきでした。ですがJFAはU-12で手一杯だった。そのときに多くの指導者は「なかなかJFAがやってくれない」と不満を漏らしていましたが、僕らは「JFA(日本サッカー協会)に頼らなくても自分たちがいいと思うことを指導者が率先してやっていこう!」ということでスタートしました。最初は7都府県から始まり、年を経て参加地域が増え、今は33都道府県で発足するほどの規模になっています。現在は400チーム以上、選手は7000人以上。試合数は年間3000試合を超え、私設リーグとしては日本最大のリーグに育っています。

──かなりの大所帯になっているんですね。

幸野 プレミアリーグの大きな特徴は、15分1本の3ピリオド制を採用しています。ルールは、全員が必ず1ピリオドに出なければいけないこと。8人から3倍の24人まで、逆にフレキシブルに対応できる側面を持っています。

──それだけでもすでに特徴的ですが他には何かありますか?

幸野 それ以外には、独自のオフサイドラインも導入して、僕らが良いと思うことをリーグで実践しています。そんななかで、去年からアイリスオーヤマさんがスポンサードしていただけることになって、今は「アイリスオーヤマ プレミアリーグU-11」として進んでいます。今年はコロナ禍の影響がありますが、僕らのリーグモデルの理想系としては1部、2部、3部という形でピラミッド状に広げていくこと。現在の3部までの形は神奈川県が50チーム以上あって、千葉県も40チームくらいあるようにだんだん広がっている状況です。今年はコロナの影響がありましたが、各県の判断のもと9月から順次開催が始まっている状況です。

──3部制になったのはいつからでしょうか?

末本 本年度から1部、2部、3部という形になりました。10チームのリーグで2部はA、Bの2つ、3部はAからCまで作っています。なので現在は60チーム(正確には58チーム)が参加しています。特色としては、U-10のチームが入っているところが今までにないリーグだと思います。5年生のリーグですけど4年生でエントリーできる。4年生のチームにも地域でリーグ戦がなく大会が少ないということで、特に川崎市のチームが中心に入っていることが今年の特色かなと思います。このリーグだけの話をすると、やはり1部にいるチーム、2部にいるチームが指導理念を持ち、毎年安定した組織力とパフォーマンスを発揮しているチームが継続して上のカテゴリーにいるなというイメージ。選手全員を出すことがルールですからその辺りも含めて指導力、育成力の問われているリーグなんじゃないかなと思います。

──大豆戸FCは1部に在籍していますが競技力はやはり高いのでしょうか。

末本 高いですね。神奈川県はレベルも高いですし、横浜市以外の中野島FCさんとかさぎぬまSCさんとか。神奈川の様々な地域のチームが集まって交流できるのも魅力ですね。

──神奈川県ならではの特徴は何かありますか?

幸野 神奈川は人工芝の良いグラウンドが少ないので小学校の土のグラウンドを使うことが多かった。環境が整っていないところが多いんじゃないでしょうか。

末本 そうですね。それが僕も感じる課題だったのですが、今年に関しては人工芝のグラウンドがだいぶ確保できるようになりました。理由としてコロナのタイミングで大会が軒並みなくなったことも推測されます。あとは長谷工グループさんが独自のスポンサーになっていただき、グラウンドを借りる費用をすべて出してくれています。参加チームは参加費以外はかかっていないんです。

──今まではグラウンド代も各チームが負担されていたんですね。

末本 そうですね。各チームが折半する形でした。人工芝での試合も増えたので、環境面ではだいぶ改善できたのではないかと思っています。

体育座りをしたまま試合が終わってしまうことがない

──リーグのカテゴリーが上がってくると「勝ちたい」という気持ちが強くなってきそうですが、そのあたりはどのようにリーグを運営されていますか?

末本 私が感じるのは、やはりカテゴリーごと、所属チームごとによって指導者にもいろいろな思いがあり、それが幅広くできるのはプレミアリーグの魅力だと思っています。3部などで新規参入したボランティアで指導されているチームは、プレミアリーグの全員を出すというルールがあるなかで、今まではできなかったことでも、ルールに則って思い切ってチャレンジできる。「上に上がりたいんだけど、選手たちを全員出してこの1年間一緒に戦うということに意味があるし共感する」というチームの方々が入ってきてくれたことがすごく嬉しいです。ただし、「上に行きたい」「全国大会に出場したい」というチームもあります。それももちろん正解だと思いますし、広い意味で参加できる魅力があると思います。

──プレミアリーグの3ピリオド制や全員出場といった独自ルールの拘束力は?

幸野 これは各県に任せている部分があるので県によっては前期と後期で違うルールを採用しているところもあります。完全に統一されていませんが、やらないよりはとにかくスタートしてリーグ戦を続けることが大事。プライオリティはリーグ戦を実行すること。ルールを完全に整備しきれていない部分はあります。

──3ピリオド制で全員出場を最初に実施したときはどんな感じでしたか?

幸野 最初は3ピリオドのうち2ピリオドが実際の公式戦で、1ピリオドはトレーニングマッチを付け足すような形でやっていました。そうすると全員は出場するけど3本目に出る選手がどうしてもB戦のようにサブの選手ばかりになる。見ていると強度も低いですし盛り上がりに欠けてしまう。そういう状況を何年か見ているうちに、すべてを公式戦にしてあげたほうがみんなのモチベーションも高くなって、絶対に強化にもつながると思ったので変更しました。結果、大成功だったと思います。3本とも公式戦にすることで全選手が高いモチベーションで臨みますし、結果も左右されるので、指導者も含めてチーム一丸となって戦えています。

──やはりルールを決めるのには時間がかかっているのでしょうか。

幸野 そうですね。僕らは試行錯誤しながら、より良いものにしていくためにやっているので、その辺はJFAとは違い、僕らのほうが良いと思ったらフレキシブルに変えやすい。今はオフサイドラインに関してもスペインで導入されている独自のものを取り入れたりして、臨機応変に対応しています。

──「独自のオフサイドライン」とはどういうものですか?

幸野 本来、8人制サッカーとは11人制サッカーへ移行する途中段階。8人制が11人制につながっていかないといけない。ですが今は、8人制サッカーが独自の進化を遂げていて、ボールを持っていないチームがハイプレスをかけ、運動量が多く、ボールを持っているほうが不利な状況が生まれ、11人制とは違うものになっている。FWの選手をより優位にするためにペナルティエリアと同じラインにオフサイドラインを作りました。今はそれを優位に使って戦術を編み出しているチームもいます。ルールが変わったことによる戦術変更は逆にあったほうが良いと思っています。選手も指導者もそこに合わせてフレキシブルに対応することが求められるし、選手にとっても良いことだと思っています。

──独自ルールの採用にあたって神奈川県内での反発はなかったのでしょうか?

末本 JFAが定めているルールとは少し違うので「混乱してしまう」と言われたことは多かったです。でも混乱するのは指導者で、子どもは臨機応変に対応できる。それに、続けていくと当たり前になるので、そうやって対応できる優秀な方々が多いことも神奈川県の特色だなと感じています。

──なるほど。

末本 また、ベンチにいる選手たちの一体感と言いますか、声の掛け方が全然違うんです。いわゆる普通の大会だと、出ていない子たちは地面に座らされて下を向いて体育座りをして、終わってしまう。ですがプレミアリーグに関しては自分が出ることがわかっているのでチームメートにも頑張ってもらわなければいけない。なので自分が出ていないピリオドでも一生懸命に応援するんですよ。

──神奈川県はJリーグの下部組織が多いですが、そこでも「選手に出場機会を与えよう」という考えになっているのでしょうか?

末本 私が対戦して感じるのは、大会ごとに全員を入れ替えて出したり、Bチームを編成するような強豪チームも見られます。神奈川全体でもその辺は変わってきているんじゃないかとすごく感じます。

──プレミアリーグU-11はJリーグの下部組織も参加しているんですか?

幸野 僕らは加盟するチームに対して制限を設けていません。地域によっては入っていないところもありますが、千葉とか埼玉など、Jクラブ以外にも、トレセンでもチームとして認めています。登録されたチームである必要はなく、活動しているチームならば、極端な話スクールでもいいと思っています。JFAに登録しているわけではないので、そういうところもフレキシブルに考えています。

──スクールからチーム登録するのは大変だと思いますがそれも認めると。

幸野 別にJFAの登録に準拠してやっているわけではないので。しっかり選手を集めてトレーニングしているチームであれば、そこにこだわる必要はないですね。

レベルに合った場所でプレーするための“幸せなクビ”

──「全員が試合に出ればチームは強くなる」というテーマがあります。そこについてももう少し深く迫っていきたいです。

幸野 そこが一番の肝です。「うちも全員出しますよ」という少年団のチームはよくありますけど、「だからあまり強くないんです」とその次の言葉が返ってくる。ですが僕はそれじゃダメだと思っているんです。全員を出すことが最終的な目的じゃなくて、全員を出しながらも強化していくというのが一番大事な部分。もちろん全員を出すことによって選手は楽しいし、嬉しい。だけどそれで弱いというのは違って、チームとしてどうやって強化していく話が一番大事な部分です。チームの一番うまくない子をベンチマークとしたときに、試合に出ることでしか選手はうまくならないので、試合に出て成長した選手が底上げしていくんです。

──そういう意味だったんですね。

幸野 レギュラーしか出さないチームは、うまくない選手を出さないからその選手は一向に成長しない。そのとき一番大事なのは週に1回ある試合じゃなくて、週に3回あるトレーニング。そのトレーニングの質を上げることが一番大事であって、全員を出すチームのうまくない子がどんどんうまくなっていくわけだから練習のインテンシティが上がってきて、バチバチ当たる環境になってくる。すべての選手が出ているので非常に高いモチベーションで雰囲気も良い。うまい選手がさらに頑張ってやらなければいけない環境になってチーム力全体を上げていくんです。

──逆に、うまい子とうまくない子の差が大きいとインテンシティが低くバチバチ当たる環境にならない。

幸野 そうです。そうなると雰囲気も悪いですし、出られない選手は「どうせ今週も出られないんだろう」と一生懸命やらなくなるので、チームの成長度も大きく変わってくる。「今日はまだ、レギュラーしか出さないチームに負けるけど、3カ月、半年という単位のなかでは必ず、全員を底上げしたほうが強くなる」というのは、世界でも当たり前の考え方なんです。

──「なるほど」と思う一方、極端なことを言うと綺麗事なのではと思ってしまう。実際、現場で指導されている末本さんはどのように感じていますか?

末本 「小さいときから全員に同じ試合の機会を与えよう」ということをするため、我々のクラブでは、学年の定員、指導者の体制も整えています。全員に平等に出場機会を与えると選手たちの健全な競争が発生しますし、試合のある週末が楽しみになる。そのために練習して上手になろうとしますし、保護者も子どもが成長する姿を見ることができます。たとえばAのグループの子たちが卒業後、上のジュニアユースのカテゴリーに進んだとします。一方、Bという子が部活というカテゴリーに進みました。その選手たちがそれぞれのステージで成長していくんです。次のカテゴリーでも自分たちが試合で得て、身につけたものを基盤にしてそれぞれのステージで活躍していくところを見ると、もしBのグループに所属している子たちに出場機会を与えていなかったら、ひょっとしたら彼らはその後の部活、社会人カテゴリーでサッカーを続けていなかったんじゃないかなという危惧も感じました。だから見きれる選手しか取らないし、その子たちの試合ができないとか、試合会場に連れていっても出られないという環境は良くないということに、5年くらい前にようやく気づきました。選手たちが成長した姿を見せてくれて気づけました。

幸野 1チームの保有人数が、8人制の小学生なら16人。中・高校生はポジションの倍の22人。これを1チームで超えてしまうと難しいんですよ。スペインなどのヨーロッパでも1チームの保有人数が制限されています。日本はそれがないから高校で100人も200人もいたりする。A、Bに分けたときにBチームにも同じように指導者をつけて、Aチームと同じように公式戦に加盟して活動できるならそれはもちろんいいと思いますが、現実はそうではないチームがほとんど。安い部費だから、人数をたくさん抱えないと活動費に回せないという現状があるからだと思います。

──では、チームを選ぶときに何人で活動しているかというのも、見るべきポイントになってくるのでしょうか?

幸野 クラブの代表者が、抱えているすべての選手を幸せにしてあげようという意図が見えるかどうかですね。僕も自分のクラブに来た選手にサッカーをやめてほしくないし、みんなが「ここに来て良かったな」と思えるようなクラブにしなければいけないと思っています。

──タブーな質問かもしれませんが、神奈川県でもプレーの機会が均等ではないクラブや、特定の選手ばかり出て結果にこだわっているチームはありますか?

末本 結果にこだわるというか、結果にこだわらざるを得ない環境になってしまっているというのはあると思うんです。彼らもそういうことをわかっていても、いろいろな葛藤や板挟みになっている状態はある。なのでこのプレミアリーグというのは、先ほどケンさんもおっしゃったように、参加条件はありますけど、共感してもらえるチームに入ってもらえるようにしています。やはり少年団のチームだと人もいないですし、レベル差が非常にあって難しいというのは僕もわかっています。なので必然的に全員が出るルールで戦ってもらうことで、彼らが悩んでいた問題とか葛藤を解決できる環境になっているのかなと思いますね。

──もし僕が監督だったらと思うと、まだサッカーを始めたばかりのような子を入れたことで、極端に技術レベルが落ちてしまうのなから「その子を出していいものなのか」と少し躊躇してしまいますがそれでも全員出したほうがいいのでしょうか。上手じゃない子が試合に出て、チームに迷惑をかけてしまって逆に傷ついてしまい、かえってサッカーが嫌いになってしまう可能性はありませんか?

末本 大豆戸FCは、1部と2部に2チームでエントリーさせてもらっています。私が現場にいて感じることは、選手に合ったレベルのカテゴリーでプレーすることが理想です。選手にとって難しすぎたり、簡単すぎる環境はステップアップを考えたり楽しさを得るにはすごく難しいと思っている。ただ、プレミアリーグに限っては複数チームの参加も条件なしで可能です。そういったチームの悩みもわかりますけど、その辺りを解決できる場所になりたいなと思いますね。

幸野 なんでレベル差があるかというと、日本のほとんどがトーナメント史上主義でやってきた弊害なんですよ。一つのチームの中にうまい子と下手な子が混在してしまってもトーナメントではどうにかなっていました。でも、完全にリーグ戦化するとチームそのものが1部、2部、3部とヒエラルキーになってくるんですよね。1部のチームが一番強いチームで、最終的に1部のチームには一番うまい子しかいかなくなるんですよ。その中でうまくない子は将来的に1学年1人はクビになってしまう。でもそれは“幸せなクビ”なんです。

──“幸せなクビ”ですか?

幸野 「キミは1年間頑張ったけれど、うちのレベルに到達できないから2部のチーム、3部のチームのレギュラーになれるところに行きなさい」と言ってクビにするわけです。そうするとそこで活躍した選手はまた1部に引き抜かれていきますから、そうやってみんなが必然的に自分が幸せな居場所に行くんです。そうなればチームの戦力も均衡化するし、3部に行ったらチームメートもあまりうまくないけれど、周りもあまりうまくないので拮抗した試合になる。だから楽しくなるんです。トップはトップレベルの相手と対戦するから楽しい。リーグ戦がきちんと継続していけば、何年か経つとどんどん移籍が行われる。リーグ戦と移籍の自由化はセットなんです。みんなが自分の幸せな場所にいけば、チームの中でうまい子とうまくない子が混在することがだんだんなくなっていく。これがリーグ戦のすごさだと思いますし、僕はヨーロッパにいていつもそれを感じていました。

──たとえばトーナメント戦で1部にいるチームと3部にいるU-10のチームが当たって、15-0という結果になってしまうということもあり得るわけですよね。

末本 だから、こういうことをやっていたらJFAのトーナメントもだんだん参加チームが減るんじゃないかと思います。たとえば1万円の参加費を払ってトーナメントに参加しても、いきなりJクラブのアカデミーと当たってぼろ負けしてしまえば「もう出なくていいんじゃないか」と思ってしまいますよね。

──確かにそうですね。それは体験としておもしろくないものですからね。

幸野 日本って「県大会に出場してJリーグの下部組織と戦いたい」という目標を持つチームがよくありますけど、本当はそういうチームと対戦してはダメです。本来そういうマッチメイクはあるべきじゃないと思っています。

──そうするとカテゴリーで格差が生まれてしまいそうですが、むしろ格差はあったほうがいい?

幸野 格差はむしろあるべきだと思います。この年代は早熟とか成長期の問題もあるので、足が速かったり、体の大きい子が評価される。体の小さい子や背の低い子、足の遅い子を守らなければいけないので。それがリーグ戦という仕組みによって、まだ成長していない子は2部、3部で守りながらやっていって、その子が成長すれば上のカテゴリーへステップアップしていくという目的でもあります。

──“幸せなクビ”だったり“ヒエラルキーはあったほうがいい”など、今の日本の常識ではないことがたくさんありますけど、そうすることでサッカーをずっとやり続けていく子が増えていくという考え方でしょうか。

幸野 自分が幸せな場所に行くということですよね。「クビ」というと一見かわいそうなことに思えますけど、本来その子がプレーすべき場所に行かすということ。日本ってどうしても強豪チームにしがみついたり、そこのジャージが着たいという人がいますが、そういう子は本来いてはいけないですし、サッカー選手はプレーする場所に行かないと成長できないですから。

幸野健一(こうの・けんいち)

プレミアリーグU-11実行委員長/

FC市川GUNNERS代表/サッカーコンサルタント

1961年9月25日、東京都生まれ。中央大学卒。サッカー・コンサルタント。7歳よりサッカーを始め、17歳のときに単身イングランドへ渡りプレミアリーグのチームの下部組織等でプレー。 以後、指導者として日本のサッカーが世界に追いつくために、世界43カ国の育成機関やスタジアムを回り、世界中に多くのサッカー関係者の人脈をもつ。現役プレーヤーとしても、50年にわたり年間50試合、通算2500試合以上プレーし続けている。育成を中心にサッカーに関わる課題解決をはかるサッカーコンサルタントとしても活動し、2015年に日本最大の私設リーグ「プレミアリーグU-11」を創設。現在は33都道府県で開催し、400チーム、7000人の小学校5年生選手が年間を通し てプレー。自身は実行委員長として、日本中にリーグ戦文化が根付く活動をライフワークとしている。また、2013年に自前の人工芝フルピッチのサッカー場を持つFC市川GUNNERSを設立し、代表を務めている。

北健一郎(きた・けんいちろう)

WHITE BOARD編集長/Smart Sports News編集長/フットサル全力応援メディアSAL編集長/アベマFリーグLIVE編集長

1982年7月6日生まれ。北海道出身。2005年よりサッカー・フットサルを中心としたライター・編集者として幅広く活動する。 これまでに著者・構成として関わった書籍は50冊以上、累計発行部数は50万部を超える。 代表作は「なぜボランチはムダなパスを出すのか?」「サッカーはミスが9割」など。FIFAワールドカップは2010年、2014年、2018年と3大会連続取材中。 テレビ番組やラジオ番組などにコメンテーターとして出演するほか、イベントの司会・MCも数多くこなす。 2018年からはスポーツのWEBメディアやオンラインサービスを軸にしており、WHITE BOARD、Smart Sports News、フットサル全力応援メディアSAL、アベマFリーグLIVEで編集長・プロデューサーを務める。 2021年4月、株式会社ウニベルサーレを創業。通称「キタケン」。

関連記事

Follow @ssn_supersports