2021年12月、日本ハンドボールリーグは「次世代型プロリーグ2024開幕」という構想を打ち出した。既存のリーグを枠組みから変え、新リーグ創設を目指していくという。

これは、「東京五輪が終わり、スポーツが盛り上がり、さあ、今こそ!」という、追い風に乗ったプロジェクトではない。むしろ逆に、東京五輪を終え、改めて「スポーツ」の現在地を知ることになったスポーツ団体による「生き残りをかけた挑戦」の意味合いすらある。

今、変わらなければ──。

そんな危機感と使命感を背負い、改革の旗手となるのが、葦原一正氏だ。

2021年4月、一般社団法人日本ハンドボールリーグの設立に伴い、初代代表理事に就任した彼がリーダーとなり、この先の2年で、ハンドボール界からスポーツの隆盛を期す。

葦原氏は、現在のアリーナスポーツの筆頭、Bリーグの立ち上げに参画した人物でもある。リーグ改革のノウハウも、スポーツビジネスの実績も知見も深い。今、スポーツを介して改革を起こす人物として、これ以上の人材はいない。命運は、託されたと言える。

では、ハンドボール界は、どこへ歩みを進めるのか。

何を描き、どのように道を切り開くのか。これまでの日本スポーツ界にはないやり方と、思考で改革をスタートした、その狙いと、具体的なビジョンを掘り下げていく。

後編:参入枠上限なし。降格なし。新ハンドリーグは他リーグとどう違う? #JHL #ハンドボール

(3月14日公開)

■クレジット

インタビュー=上野直彦、北健一郎

構成=本田好伸

写真=日本ハンドボールリーグ提供

■目次

・ハンド業界が進む「リーグ主導」という選択肢

・第3世代、シングルエンティティとは?

・大事なのは「プロか、プロじゃないか」ではない

ハンド業界が進む「リーグ主導」という選択肢

──2021年12月に、プロリーグ構想を発表されました。「世界に類を見ない全く新しい次世代型プロリーグ」を掲げるリーグのオリジナリティはどのような点にあるのでしょうか?

葦原一正(以下、葦原) 一番のキモは「経営のプロ化」です。いかにして稼ぐ組織をつくっていくか。一般的には、「選手のプロ化」に最大の注目が集まりますが、それよりもまず、経営のプロ化をしないとうまくいかないことを、一番に伝えたいですね。

選手のプロ化もやり方の一つとしてはあると思いますけど、選手をプロ化したとて、うまくいっていないプロリーグは世界に山ほどあります。記者会見でも申し上げた通り、各チームは年間で平均2億円を支出しています。ですから、その分をきちんと稼げる体制にしない限り、持続可能なリーグにはなっていきません。

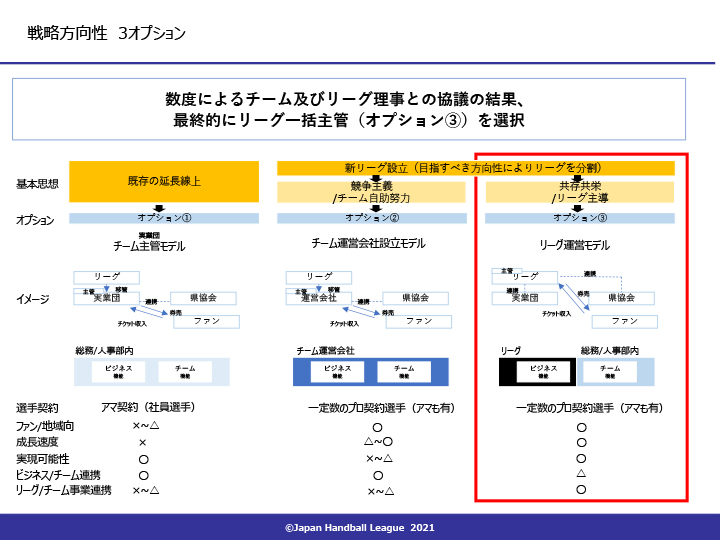

構想を発表した後は、「チームを法人化しなかったんですか?」という反響を一番多くいただきました。もちろん法人化も一つのやり方です。ただし、必ずしもそれが唯一の答えではないということを、私たちは議論を重ねて導き出しました。

法人化して「各チーム頑張って稼いでください」というのは、いわばフランチャイズモデルのような形です。ブランドや基本的なプラットフォームはリーグが提供しますが、リスクは各チームが負うものですね。もちろんその方法でもいいですが、我々は直営店モデルを選びました。前者はセブンイレブンのような形態で、後者はユニクロやスターバックスのような形態をイメージしてもらえたらわかりやすいと思います。

各チームに「どちらをやりますか?」と聞いた答えの大半が「リーグが一括でやったほうがいい」ということでした。その意見とリーグの理事会で議論を重ね、リーグ主導でやっていくことにしました。当然、リーグがリスクテイクすることになります。ですが、新しいチャレンジは日本のスポーツ界には必要ですからね。やってみようとなりました。

──リーグ主導かクラブ主導は、以前から議論されてきたことですね。結果的に日本のプロリーグでは実例がない「直営店型」を発表したときはどのような反響がありましたか?

葦原 「新しいチャレンジは面白いですね」という意見は多いですね。一方で、「理解できない」というファンの声も一部ではあると思います。ただ、世の中に万能薬はないですから、すべてを解決する革新的なリーグ運営方法の正解があるわけではありません。

私たちが選択した「シングルエンティティ」(リーグ主導による経営)にももちろん、課題はたくさんあります。あくまでなにを優先し、どのリスクを選択するか、ということです。私たちは今回、「誰の、何のためにハンドボールをやっているのか」を何カ月も考え続けてきましたが、業界全体でなにを一番に考えていくべきか、リーグもチームも、選手もファンも、引き続きみんなで議論していけたらいいなと思います。

──新リーグ構想を発表後、ご自身の詳しいインタビューを特設サイトに掲載し、JHLがどのような未来を描いているかをはっきりと語っています。ファンやスポンサー、チームや選手に対して、しっかり伝えたという意図があったのでしょうか?

葦原 そうですね。理由の一つは、ファンの皆様に対して正確なメッセージを届けたかったこと。もう一つは、チーム関係者の多種多様なステークホルダーの方々に伝えたかったということ。「チーム関係者」と言っても、行政もそうでしょうし、企業内でもあらゆるポジションの方がいますから、きちんとこちらの意図を発信したいな、と。

そしてもう一つは、新規参入チームに伝えること。そういうチームが出てくるといいなと思っていますから、きちんと届けたかった。ただし、本当はもっと言いたいことがたくさんあったのですが、ディレクションなどを一生懸命やってくれた広報アドバイザーの方にいつも「(言い過ぎると)メッセージが伝わらない」と怒られるので、絞ってお伝えしました(笑)。

第3世代、シングルエンティティとは?

──では、“本当はもっと言いたかったこと”の一端を、お話しいただけたらと思います(笑)。今回、新リーグ構想の発表に向けて、さまざまな競技を研究されたと聞いています。2021年7月に発表され、今年1月からスタートした「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE(ジャパンラグビーリーグワン)」については、どのように評価していますか?

葦原 基本的に「ナイストライ」だと思っています。ただし、同じようにリーグ運営を考えている立場からすると、「その先にあるものがなにか」というところが一番気になっています。将来的なプロ化を前提とした移行措置なのか、あくまでリーグ名とチーム名を変え、主管を明確に変えましただけ、ということなのか。その先のビジョンが最も気になります。

──どこが主管し、どう運営するか、どう未来を描くかは競技によっても様々ですよね。

葦原 その通りです。私たちが模索してきた過程で、各競技の実態を可視化しました。

(資料提供:日本ハンドボールリーグ)

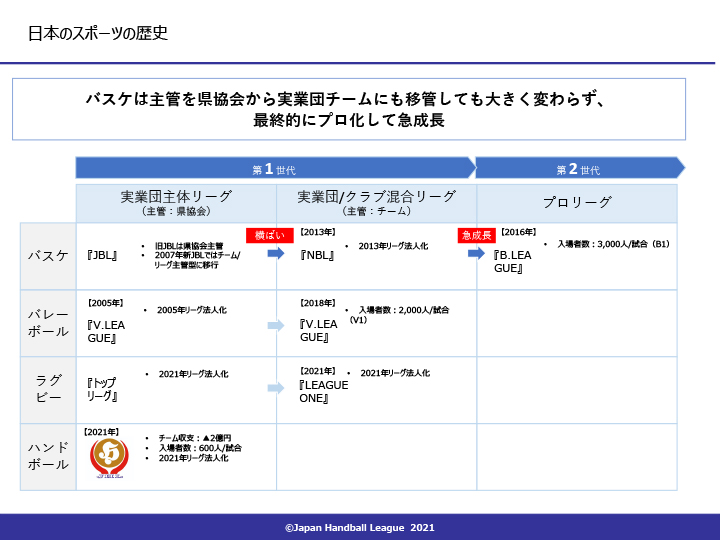

これをご覧いただくとわかるように、競技団体には「第1世代」と「第2世代」があって、第1世代は県協会が主体となっているものです。

その主管が徐々にチーム(実業団)へと移っていき(第1世代後半)、第2世代では、運営法人化しプロリーグになっていく。どの競技団体もほぼ同じ流れです。バスケットボールも、ご存じの方は多いかもしれないですが、日本バスケットボール協会(JBL)所属の県協会が主体だったものが徐々にチーム主管へ変わり、トヨタ自動車や東芝などが、自分たちで観客動員やスポンサー集めをやるようになりました。でも、はっきり言ってあまり変わらなかった。これではいけないということで、2016年にチームを法人化し、プロリーグとして再構築して、大きなムーブメントを起こしました。

バレーボールの場合は、リーグの法人化は早かったですが、主管をチーム側に移管し、第1世代(後半)の状態。ラグビーは、第1世代(前半)だったものをいったんプロリーグ(第2世代)に振るということでしたが、最終的には法人化を義務としないチーム主管になりました。

この流れで改めてお伝えすると、ハンドボールは、①実業団主管(第1世代後半)でもいいし、②チームを法人化したプロリーグ(第2世代)でもいいし、別の手法として「③リーグ主導(第3世代)」でやるパターンもあるなかで、どれをやりますかという議論をしてきたということです。

メリット・デメリットはそれぞれにあります。①は、ローリスク・ローリターン。正直このモデルで大成功させた事例はまだないと思っています。②は、JリーグやBリーグのように法人化する方法です。③は、リーグがすべてを一括でやる方法。最終的に、③を選びました。

そこで先ほどお伝えしたように、「誰の、何のために」というシンプルな問いかけを、繰り返し行ってきました。ですから話を戻すと、ラグビーが今後どうしていきたいかが一番大きなポイントになるわけです。「誰の、何のためにラグビーをやるのか」ですね。

──リーグが主導する「シングルエンティティ」は、アメリカのリーグが採用していますが、やはりリーグ側のリソースが求められそうですね。その点はいかがでしょうか?

葦原 シングルエンティティといえば、メジャーリーグサッカー(MLS)なのでかなり調べました。その実態を見ると、チームビジネスに関しては、チームスタッフがやっています。契約上、リーグが全権利を持っているけれど、業務委託で渡しているということです。

一方で、メジャーリーグやNBAの場合、すでに「権益はチーム側にあります」と定義づけされている。実態は、NBAや今の日本プロ野球(NPB)、Jリーグに近い形ですね。

それらを踏まえつつ、ハンドボールリーグのやり方の詳細を今後考えていきますが、実際にリーグ側の人間が全国を飛び回る形だろうと思います。リーグが権利を持つだけでなく、直接参画する。いろいろ調べましたが、このやり方は世界でも類を見ないモデルのようです。

──新リーグは2024年からスタートしますが、前年はどういう取り組みをしますか?

葦原 事務局中心で検討を進めています。ただし、7月から始まる新シーズンは、基本的に劇的な変化を打ち出せるわけではありません。権利・権益も今までの延長線上にあるものです。一方で、シングルエンティティで考えている大きなテーマの一つである「スーパーDX」(全データ一括管理)などは、テストケースでもいいので、個別で少しずつ動き始めないといけないと思っています。

大事なのは「プロか、プロじゃないか」ではない

──新リーグ構想を発表する前後から、各所への説明や説得などもあったと思います。ステークホルダーのリアクションは、賛否を含めてどういったものでしたか?

葦原 最終的に「参入希望」の手を挙げてもらう期限は、2022年3月末です。一つひとつのチームに賛成や反対を聞いてはいませんが、本当に長い期間を費やして議論や説明をしてきました。会見でもお話ししましたが、「シングルエンティティ」や「デュアルキャリア」という、新リーグの大枠となるコンセプトは基本的にチームの皆様から賛同を得ています。

ただし、参入条件はセンシティブな内容で、全員が120点の状況ではありません。リーグとしても、もっとこうしたいという本音もあります。でもさすがにそこまで求めるのは厳しい、ということもありますからね。参入条件についてはいろいろな意見をもらっていますが、次のステージに上がるために最低限このラインを突破してもらわないと“変わった”ことにならない、というものです。私がずっと言っているのは「フワッと変わったふうに見せても仕方ない」ということ。本質的に変わらないと、変わらないですから。

──11人以上のプロ選手、1500人以上のアリーナ、地域名を入れること、U-12のユースチームを持つなど、8つの項目があります(※レギュレーション参照)。地域名を入れることについては、JリーグやBリーグのような地域との関わりを大事にする方向性ですか?

葦原 そうです。何にロイヤリティを持たせるかという話で、選手というやり方も、実業団やチームというやり方も、リーグというやり方もあります。でもやはり最強なのは地域。これはいろいろと考えましたが、一周まわってこの結論となりました。

国内でも世界でも、結局はそうですよね。ニューヨーク・ヤンキース、FCバルセロナ、北海道日本ハムファイターズ、浦和レッズ……それに、高校野球の甲子園もそうですよね。みんな地域なわけです。地域以外のロイヤリティの作り方がもしかしたらあるかもしれないと考えましたが、やはり見えづらく、不確実性が高い。地域は外せないな、と。

──なるほど。

葦原 Bリーグのときの例で言えば、東芝などは典型的な実業団チームで、「福利厚生でしかやらない」と話していました。

つまり、社員のためにやっているわけです。勝った負けたで盛り上がり、社員の一体感をつくる。経営者として当たり前の考え方で、そのためにバスケのチームを持つことはある意味合理的だと思っています。ですが彼らはプロ化して、「最終的にプロ化して良かった」と。

元々、企業名を入れたチーム名で、試合に無料で社員をたくさん導入して、応援コールも「東芝、東芝」という、“社員のための”ものでした。でも、プロ化して良かったという話をいろいろ聞いていると、最終的にはプロ化したほうが会社のためになっているようです。

地域のために一生懸命やれば、地域の人たちがたくさん見に来てくれて、応援コールも地域名に変わっていく。彼らはチーム名から「東芝」を外し「川崎ブレイブサンダース」にしました。徐々に人気が増えて、今ではチケットが取れないくらいです。社員は、イヤイヤ動員されていた人もいたでしょうが、人気が出てくれば、自らの意思で来るようになる。地元の人が「川崎、川崎」と応援するから、自分たちも取引先と仕事がしやすくなるし、誇りも持てる。

こういう効果こそ、目指すものです。今回、実業団への説明の際には、「会社のためにやる」ことは否定していません。ただし、「会社のため」にもいろんな方法がある。会社のためか、地域のためかではなく、地域のためが、会社にも返ってくる、と。それは引いては、「会社のため」なわけです。

──二極化して決めない、ということですね。

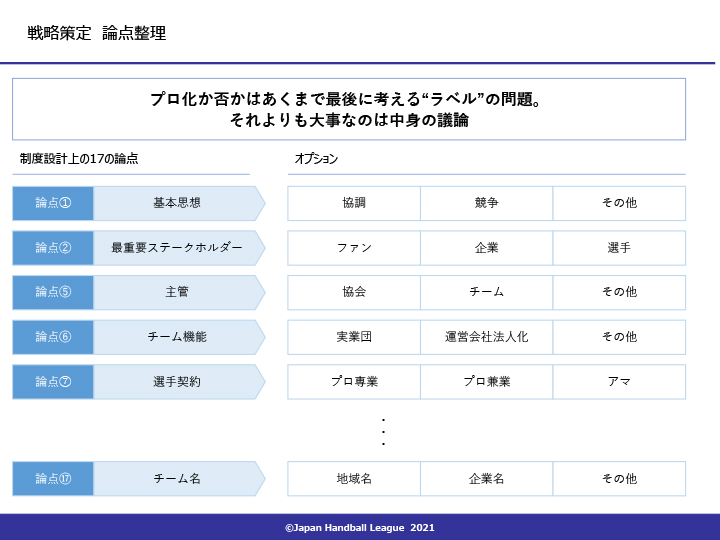

葦原 そうですね。多くは、0か1かで議論してしまう。「プロか、プロじゃないか」もそうですね。プロかどうかはラベルの問題でしかないので、最後に議論すればいい。「プロ」の定義も、「プロリーグ」の定義も、明確なものは誰もしていませんから。

私たちには、17個の論点があり、それを一つずつ議論しましょうと。そうして決めたら、最後にそれをもってプロリーグと表現するかどうかという、決めの問題です。

世の中のプロリーグの議論は、みんな「プロにするか、しないか」からスタートします。それで、プロと聞いた瞬間から、多くの実業団チームは「イヤだ」となる。そういう流れが一般的にはありますけど、半か丁をすぐにつけないことは重要なポイントだと思っています。

(資料提供:日本ハンドボールリーグ)

コロナ禍の話も一緒です。昨夏みんな「東京五輪をやる、やらない」と議論になりましたけど、そうではなく、真ん中もある。0か1の議論はある意味かっこいいけど、思考停止になりやすい。その深いところに議論がたどり着かずに感情やフィーリングで物事が決定してしまう。

もう少しブレイクダウンした状態で本質的な議論をすることは、スポーツに限らず世の中の全体に言えることではないかなと。そうしないとうまく進まないと感じています。

後編へ続く

■プロフィール

葦原一正(あしはら・かずまさ)

1977年生まれ。外資系戦略コンサルティング会社、オリックス・バファローズを経て、2012年より新規参入したプロ野球の横浜DeNAベイスターズに立ち上げメンバーとして入社。 2015年、「公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ」に初代事務局長として入社し、男子プロバスケの新リーグ 「B.LEAGUE」を立ち上げ。2020年、「株式会社ZERO-ONE」設立。 2021年4月、「一般社団法人日本ハンドボールリーグ」の設立に伴い、初代代表理事に就任。同年12月、2024年にスタートするハンドボールの新リーグ構想を打ち出した。

Twitter:@kazu_ashihara

■関連記事

- 「競技無視」でフォロワー500万人。土井レミイ杏利が示した令和時代の選手像

- 「エントリオ」がすごすぎる……!最新型コンパクトアリーナのポテンシャルとは?

- 太田雄貴の危機感。「スポーツのライバルは、他の娯楽です。他競技ではないんです」

- 「コンパクトアリーナにはポテンシャルがある」スポーツ界の新たなリーダー・葦原一正が語るハンドボールの黒字化がラグビーよりも簡単な理由

- 改革者・葦原一正が思い描くハンドボール・リーグ1年目は未来への投資「ビジネスよりもまずガバナンスやリーグ構造改革が必要」

Follow @ssn_supersports