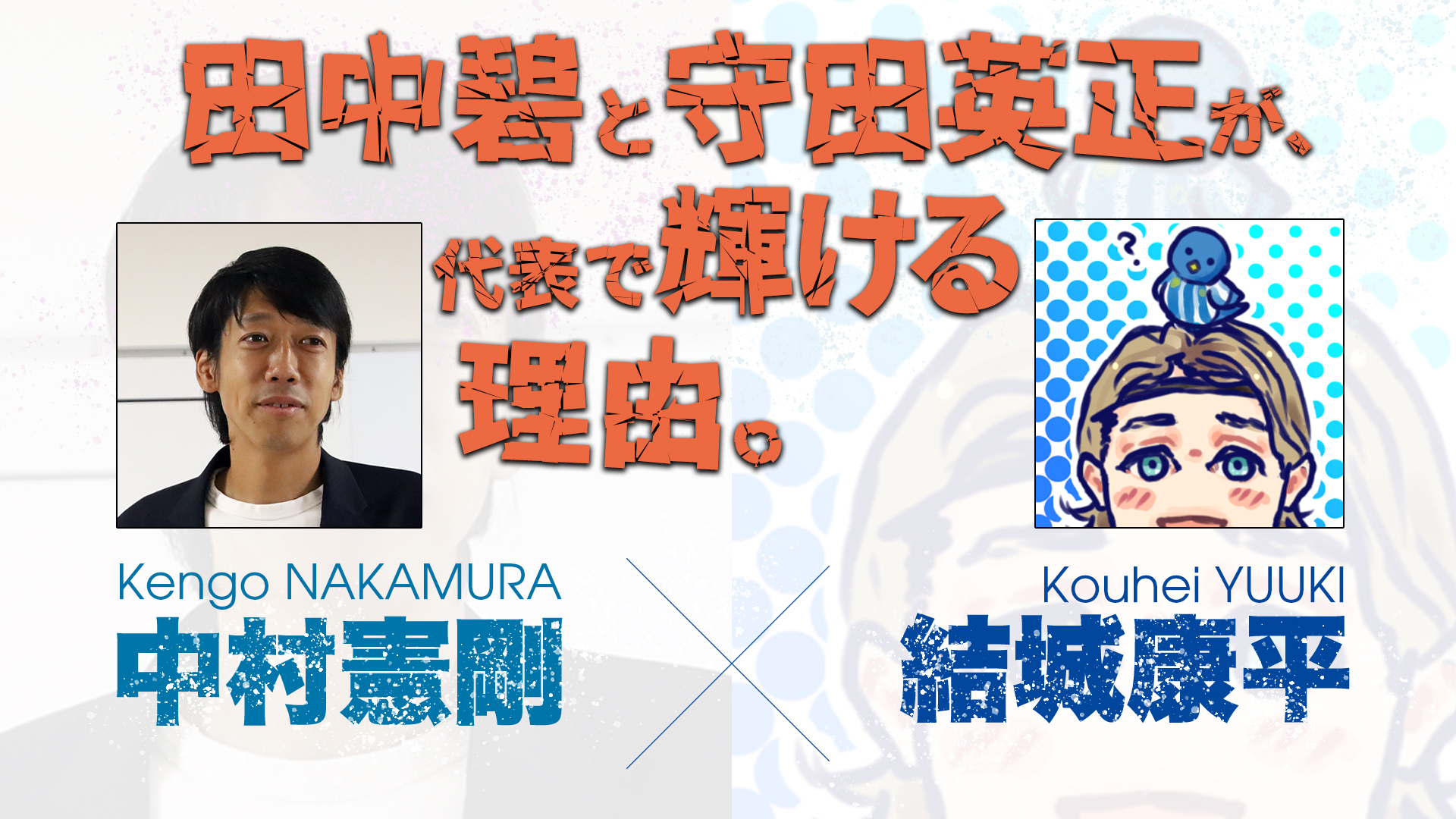

川崎フロンターレを2020シーズン限りで引退後、精力的にサッカーを発信されている中村憲剛さん。ポジショナルプレーについて日本でいち早く紹介するなど、インターネット界隈で絶大な支持を集めるフットボールライターの結城康平さん。

「トップ選手」と「WEB論客」という異色の組み合わせによる対談が実現。近年多くなっている若手の海外移籍や、日本代表の現在地について語り合いました。

■関連記事

■目次

・川崎のベースは「相手を見てどこに立つか」

・海外移籍は行けばいいというものではない

・日本の現在地を知った五輪のスペイン戦

川崎のベースは「相手を見てどこに立つか」

結城康平(以下、結城) 川崎は欧州基準のポジショナルプレーを独自に解釈したサッカーをするようになり、そこで育った選手たちは日本代表でも他の選手とは違った輝きがあります。特に日本代表でプレーする川崎フロンターレや元川崎の選手のプレーは見ていて本当におもしろく魅力的です。

ただ、僕は川崎をずっと追いかけてきたわけではないのでお聞きしたいんですが、憲剛さんの現役時代、川崎はどうやって独自のサッカーを形作ってきたんですか?

中村憲剛(以下、中村) その答えになるかどうかわかりませんが、フロンターレは僕が現役時代、特に中盤から終盤にかけてですかね、立ち位置・ポジショニングを意識したサッカーをずっと積み上げてきたという印象です。ただ、練習中に監督やコーチ、選手が「5レーンだ」、「ポジショナルプレーだ」と言いながらやっていたわけではないんです。

起点となるポイントはシンプルで、「相手を見て、自分がどこにポジションをとるか」を決めること。その上で大事なのは、味方1人が自分の立ち位置を決めたとき、それを理解し、反応できる選手が周りに何人いるかです。

理想は常に変化する状況に合わせて、1人の意志・動きに合わせて全員がその意図を汲み取り連動することです。そして、こちらの狙いを相手が封じてきたら、別のところでまた次の手を作っていく。

その繰り返しを連動してやっていこうという練習の積み重ね。それがフロンターレの選手たちのベースとして息づいている。だから、「こうなったら、こうなるよね」というゲームの構図の予測ができ、共有できるようになったんだと思うんです。

たとえば、相手のシステムが4-4-2だったらこう、5-3-2だったらこう、と。ゲームの構図を共有する選手の数を増やし、相手に対処しながら、自分たちの良さを出していける。それがフロンターレの強みになっているはずです。

結城 アジア最終予選のオーストラリア戦での田中碧選手、守田英正選手のプレー、そして、出場停止で守田選手を欠いたオマーン戦。どちらの試合でも多くの人が2人のプレーに注目していました。

2人はプレーの意図を発信する能力の高い選手だと思っています。そんな2人が目立つのは、周りの選手たちが田中選手、守田選手の発信している意図を受信しきれていないのかな? とも。

中村 他の日本代表の選手たちがですか?

結城 そうです。代表レベルの選手たちですから、みなさん自分たちのプレーの意図を発信することはできています。でも、田中選手や守田選手のような「見えている選手」が発信する、「相手を見て連続して決めているゲームの構図」を受信して動くのは苦手なのかな、と。

そこで、少しズレが生じている。でも、味方に強く要求せず、自らのプレーで発信し続けている。だから、彼らの動きが目立つ……。これは僕の勝手な印象ですけど、川崎出身の選手たちは代表でプレーするとき、すごく気を使っているのかなと思っています。

中村 たぶん、それは代表での立ち位置が問題だと思います。今の立ち位置になって半年も経ってませんから。より発信力が強まるのは、彼らがこの後よりコンスタントにスタメン出場し始めたらかなと思います。

また、結城さんも言うように、みんなが意図を共有してプレーできていれば、碧と守田の2人の存在は目立たなくなると思うんですよね。

結城 そうなったとき、日本代表はより良い状態になるのかもしれません。

一方で田中選手や守田選手は海外に移籍して、川崎のように受信できる選手ばかりがいる環境ではありません。そのなかでシーズンを過ごし、どう発信しすれば受信してもらえるのか。自分がどうやってプレーしていくべきかを一プレイヤーとして模索しているはずですよね。その経験による成長も楽しみにしています。

中村 実際、オーストラリア戦のピッチ上では近くや周りのチームメートに指示を出すだけではなく、その選手の考えを聞き、擦り合わせている2人の姿が数多く見て取れました。考えてみれば当たり前で、あの試合は4-3-3のシステムがほぼぶっつけ本番でしたからね。

結城 たしかに、ずっと声を出していましたし、僕が川崎の選手にヨーロッパっぽさを感じるのはハンドサインのうまさです。一手、二手先を見ながら、ハンドサインを含めたボディランゲージで周りの選手に意図を伝えようとしていますよね。

中村 そこはフロンターレでも先のことを考えながらずっとプレーしていたからだと思います。一手、二手先を見て、「こうなって、こうなって、こうなるよね。だから、そこ」とイメージできればハンドサインが出せるし、意図を共有しているから味方にも伝わります。

結城 試合中にまだ起きていないプレーを予想してハンドサインを出しているのが、すごいところです。一方で、練習時間の短い代表ではそのビジョンを共有するのは難しいですよね。結果的に、二手先を見ている選手と一手先を見ている選手が一緒にプレーしているために噛み合わないのだろうな……というシーンはよく目にします。

中村 そこはある程度しょうがないのかなと思います。現行のスケジュールですと、コンビネーションを合わせる時間がなかなかないですから。また、状況によってそれぞれがこう動くのが良いと考えながら動きますし、必ずしも2人の考えが正解とも限りません。

結城 海外でプレーする選手が中心である以上、今後も代表の練習時間が劇的に増えることはないですよね。だとすると、欧州の代表チームがユベントスのCBコンビといったユニットをうまく当てはめているように、今後は日本代表でも川崎の選手のユニットを活かす時代がくるんじゃないかなと思っています。

中盤は川崎出身の3人で、と。そうなると日本代表のサッカーはもっとおもしろくなるはずです。また、その成功を見て他のJのクラブも負けじと選手を育て、独自の文化を築く流れになっていくとJリーグもさらに盛り上がるんじゃないかなと期待しています。

海外移籍は行けばいいというものではない

中村 海外のサッカーを長く見ている結城さんは、若手選手の海外移籍についてどういう考えを持っていますか? 僕は常々、「海外に行くことは当然反対はしないけど、行けばいいってものじゃない」と思っています。

行くのはいいですけど、それ以上に何ができるか、何を学べるかなのかなと。今の日本代表のレギュラー陣はほぼ海外組です。ですが、海外に渡ってわずかの碧や守田の動きがオーストラリア戦やそれ以降の試合のところ、もちろん全てではないですが評価されている。

碧に関して言えば結城さんが注目してくれたように東京オリンピックの時もです。これはどういうことなのか? 国内でプレーしていた選手でもしっかり発信できていると言うことなのかなと思って。

結城 僕は「不思議なことが起きている」と思っています。というのも、2019年のトゥーロン国際大会で田中選手と同じくらいの立ち位置だった海外の選手の一部は、すでにヨーロッパのトップリーグでバリバリ活躍しているわけです。

従来の考えで言えば、「やはり海外で磨かれるものは大きい」「早い海外移籍が選手を育てる」となります。

ところが、東京オリンピックとアジア最終予選でひさしぶりに田中選手のプレーを見たとき、「海外で活躍している外国人選手よりも成長曲線の角度は上だな」と感じたんですね。

どういうことかと言うと、ヨーロッパのトップリーグに行くレベルの経験が積めるJリーグのクラブが出てきているということ。それに気づいたとき、今までになかった何かが起きているんだなと感じました。

特に川崎は大卒選手が数年プレーした後、海外に行くこれまでになかったルートをつくっています。ヨーロッパで加速している「15、16歳の選手を買って育てる流れ」とは、まったく違う現象。ある程度、完成された21、22歳の選手を買って数年でトップレベルに仕上げる。現場で何が起きているんだろう? という感じです。

中村 練習場に何かが詰まっているのは間違いないと思います。日常の強度、技術へのこだわり、考え方……。みんなで同じ画を共有して、そのレベルをどんどん上げていくような形。フロンターレの中心で長くやっていた選手たちが培ってきたものを、新たに加わった選手たちが一緒にプレーすることで、感覚を覚えていく流れができています。

他と比べるのではなく、自分たちがリードするんだという気概を持って、ここ5年くらいずっとやってきました。

結城 バルセロナではないですけど、クラブの哲学、文化ができている。

中村 そうですね。だから、その中でスピード感早く醸成されて成長する。でも、大卒2、3年の選手がヨーロッパに買われてしまうと、クラブ的には大打撃なんです。

本来、「大卒はクラブで長くプレーして欲しい」というイメージで契約しているので。現状はそういう形で羽ばたく選手たちと長くクラブで中心となってくれる選手たち、その両方の道をクラブとして考えていかなくてはならないフェーズに入った感じはします。

結城 たしかに、移籍の低年齢化は世界的な流れですからね。でも、大卒で2、3年プレーした選手が次々とヨーロッパのトップリーグに引き抜かれるというのは、世界でもなかなか例がないことです。

川崎にとっては戦力減となりますが、ある意味で日本の持つポジティブな可能性が凝縮されているとも言えます。数年間で仕上げ、トップリーグに……というのは、ヨーロッパの育成の名門と呼ばれるクラブでもなかなかできていないこと。

川崎はアヤックスに近いことをやっているのかな、と。アカデミーから育ってくる選手も活躍していますし、大学から入ってきた選手が2年、3年で羽ばたいていくのもアヤックスっぽいです。

中村 フロンターレとしては、そういう選手たちがフロンターレでプレーをし続け、そこからみんなが日本代表になっていくのが理想です。もちろん、海外に行くのはいいと思います。得るものがたくさんあることは行ってない僕でもここまでの流れを見ればわかります。ただ、それと同時にただ行けばいいわけではないということも見て思います。

守田と(三笘)薫に関して言えば、向こうに渡ったことで成長した部分も多くあるとは思いますが、自分の個性とフロンターレで培ったものをベースにして、移籍先のクラブや国のスタイルに馴染み、スタメンとして力を発揮していけることを示してくれています。

碧に関して言えば、本人にインタビューをした時に移籍したフォルトゥナ・デュッセルドルフからは「求められていることがこれまでと180度違う」と話していました。そして、なかなかスタメン定着にはいたってません。

僕からは「海外のリーグのプレー強度に慣れること」「生活も含めて、やったことのない経験すること」は伸び代だねと伝えましたが…。スタメンで出続けるためになんとか頑張ってほしいなと思っています。

結城 選手のキャリアプランとして、本当に難しいところですよね。いつのタイミングで移籍するか、どんなチームに移籍するか、どのリーグに移籍するか。海外ならOKではなく、もっと考えなければいけない段階に入ってきたのだろうと思います。

日本の現在地を知った五輪のスペイン戦

──結城さんはWeb出身のフットボールライターで、戦術分析家です。これまでのサッカー界では中村さんのようにトップ選手として活躍された方との対談はなかなかなかったと思います。今日ここまでのやりとりを通じて、お互いにどのように感じていますか?

結城 僕は一般の読者の方々と同じく、プロの選手と話す機会はほとんどありませんでした。それが今はプロの選手や指導者さんの側が歩み寄ってくれるようになって、幸せを感じています。同時に、WEBで書く僕ら側は広く知られる努力ができていなかったのかもしれない、とも思います。

中村 有名無名、過去の実績にかかわらず、僕にとっては書かれている内容に共感できるかどうかかなと。実際のプレー経験がなく観戦中心でサッカーを深堀りした方でも、「わかる、わかる」と思えるコンテンツを次々と出されている方もいますし、サッカー選手でも考えるタイプやそこまで深く考えないタイプなど色々なタイプがいます。

サッカーの見方、考え方は人それぞれで、正解はありません。それでも、僕は結城さんの書かれた記事に共感しましたし、そこからまた疑問や発想が膨らむ部分があったので「お話させてください」と編集部の方にリクエストさせていただきました。

たとえば、東京オリンピックの総括は自分が同じように考えていたこともズバッと書かれていて、おお!と思いました。

結城 あの記事は多くの人が読んでくださってうれしかったですね。東京オリンピックは良くも悪くも日本のサッカーの現在地が明確に示されていました。

中村 個人的に、日本とスペインの準決勝を見て、ものすごく差があるなと、少しショックを受けるくらいに。スコアこそ0-1でしたが、前半から押し込まれていました。もちろん、0-1で粘った、善戦したと評価することもできます。ただ、スペインのサッカーに自分たちがボールを握って勝つとなると、相当難しいだろうなと感じました。

スペインを相手にボールを握って勝つチームは世界的に見ても限られているというか、ほとんどいませんが…。碧の試合後のコメントで「彼らはサッカーをしているけど、僕らは1対1をし続けている」これはなかなか衝撃的でした。そこが結城さんの指摘したイメージの共有の問題なのかな、と。

スペインは1人の発信に対しては受信力の高いユニットが攻守に反応し、グループで動いてくる。その差を碧たちはピッチの上で感じたのでしょうね。

結城 そうですね。味方のために、自分が生きるような選択肢をあえて捨てたり、意図的にボールを動かしたりといった駆け引きの精度が違いました。

そこが空いているからパスを出すのではなく、次にできるスペースを意識して、あえてダイレクトで返させるようなボールを出す。パスを受けた側も当然、それを感じて戻し、3人目が動き出す。そういう細かい駆け引きのレベルの高さと継続性がスペインのすごいところです。

日本の技術レベルはかなり高くなりましたが、ユニットが連動して工夫しながら駆け引きをするようなプレーは少ない。準決勝には、ポジティブな面、ネガティブな面の両方がありました。ただ、近づいてみたら「越えなければいけない山は、とても高いぞ」と。改めて、そう気づかせてくれた試合だったとも思いましたね。

中村 成長してきたからこそ見えてきたとも言えますよね。だけど、この試合に関しての論調が賛否両論で、日本の4位をフラットに総括できる人が少なかった。そういう感情的な論調の多いなかで、結城さんのレビューは冷静であり、現在地をズバンとついていたので、「そうだよな」と読み入ってしまいました。

結城 読んでもらえているとは思っていなかったのでビックリしました。ありがとうございます。

中村 だから、僕の中ではWEB出身、元プロサッカー選手といった枠に関係なく、単純に深いサッカーの話ができる方との輪が広がってうれしいです。

また、サッカーの書き手としては、どれだけ起きた現象を正確に認識して、どれだけ正しく伝えられるかがとても大事で、もちろんニュアンスや書き方に特徴は出ますが、内容に関して、その人のキャリアは関係ないといつも思っています。

結城 試合を観るという意味では、多忙な生活を送られているプロの選手よりも趣味で沢山の試合を観られる僕らの方がもしかしたら強い部分もあるのかもしれません。

中村 正直、結城さんの記事を読んで選手がどう思うかを聞いてみたいです。だけど、日本サッカーがより成熟していくためには、キャリア関係なくこういう切り口でサッカーを話せる人がどれだけ増えていくかも重要な要素だと思っています。実際、僕もまだまだ足りていないですから。

結城 僕も憲剛さんのような方々から教えてもらいたいことはいっぱいあります。あれだけトップで活躍してきた選手で、なおかつこれからトップレベルの指導者になるだろう人が、こんなにフラットに、サッカーの経験値やバックグラウンドを気にせず、理論ベースで人を見てくれるというのは本当に大きな変化です。

中村 結城さんから見たフロンターレや日本代表を聞かせてもらい、僕なりのフロンターレの話をさせていただき、これが記事にまとまって読み返したとき、また違ったものが見えてくると思うので楽しみです。

とにかく僕は18年間サッカーしかやってこなかったので、知らないことばかりです。

結城 そういうことを言えてしまうのが、すごいなと思いますし、今までのサッカー界にはここまでフラットになれる人が少なかったのかな、と。憲剛さんのような元代表選手が登場したのも、日本サッカーの未来にとってすごくポジティブなことだと思います。

■プロフィール

中村憲剛(なかむら・けんご)

1980年10月31日生まれ、東京都小平市出身。小学生時代に府ロクサッカークラブでサッカーを始め、都立久留米高校(現・東京都立東久留米総合高校)、中央大学を経て2003年に川崎フロンターレ加入。06年10月、日本代表デビュー、10年の南アフリカW杯出場をはたす。国際Aマッチ68試合出場6得点。川崎の中心選手として17年、18年、20年とJリーグ優勝、19年にルヴァンカップ優勝と数々のタイトルを獲得。05年から19年まで15年連続Jリーグ優秀選手賞、Jリーグベストイレブン8回選出。16年には歴代最年長36歳でJリーグ最優秀選手賞。19年に左ひざ前十字靱帯を損傷し、長期間のリハビリを強いられながらも10カ月後に完全復活を果たす。20年限りで現役引退。21年より川崎フロンターレFrontale Relations Organizer(FRO)に就任。

結城康平(ゆうき・こうへい)

1990年生まれ、宮崎県出身。ライターとして複数の媒体に寄稿しつつ、翻訳・通訳・編集として活動。欧州サッカーを中心に「何でも屋」として複数のプロジェクトに参加している。海外サッカー専門誌『フットボリスタ』で「TACTICAL FRONTIER 進化型サッカー評論」を連載中。スコットランドで過ごした大学院生時代に培った英語文献を読み解くスキルを活用しながら「欧州最先端の戦術研究」に独自の視点でアプローチする。日本のサッカー論談にポジショナルプレーを紹介した伝道師としても知られる。

■関連記事

Follow @ssn_supersports