第一線で活躍するマーケターでかつ、熱狂的なサッカーファンである「みる兄さん」の連載コラム。第3回のテーマは「プロスポーツクラブのスポンサーシップ」についてです。

新型コロナウイルスの影響で、スポーツクラブは入場料収入・スポンサー収入・物販収入・放映権料収入のうち、「入場料収入」が壊滅的な打撃を受けました。そのため例年以上に「スポンサー収入」に頼らざるを得ない状況です。とはいえ、コロナの影響を受けているのは企業も同じ。これまでのように、スポンサー収入の見返りが「企業の認知度拡大」という不明確な宣伝効果だけでは、投資の理由を説明するのが難しくなってきています。

そこでみる兄さんは、「クラブはビジネスパートナーとしての価値作り」が必要だといいます。ブランドマーケターであり、スポンサーサイドの企業で働く人であり、なおかつサッカーの熱狂的ファン。3つの視点を持つみる兄さんに、実例を交えながら、今回のテーマを考察してもらいました。

■クレジット

文=みる兄さん

■目次

・コロナ禍でスポンサー収入の割合が5割超え

・クラブとスポンサーの関わり方が変化している

・クラブ側の「人材不足」という課題

・スポンサー契約は終わりではなくむしろ始まり

・終わりに

今回は『プロスポーツクラブのスポンサーシップ』をテーマとして考察していきます。

実はこのテーマは、昨年から書きたいと思っていました。Twitteでは、匿名「みる兄さん」(@milnii_san)のアカウントで「マーケティング/ブランディング」と「サッカー」を中心に呟いていますが、普段は企業でマーケティング戦略の立案や広告宣伝を担当しています。

コラムを書かせていただくくらいスポーツが好きなので、「自社でスポンサーになれないか?」と真剣に検討した経験があります。プロスポーツクラブのスポンサー向けの説明会に参加させていただき、法人営業の方とも何度か打ち合わせをしました。

結果としては、「〇〇な価値が期待できるので、スポンサーシップの予算を組んで取り組みましょう」と経営会議に提案するまでには至りませんでした。そんな忸怩たる経験もあり、『プロスポーツクラブのスポンサーシップ』への思い入れを強く持っています。

本コラムでは、プロスポーツクラブのスポンサー構造を考察し、スポンサーサイドの企業が関心を持てる事例をいくつかピックアップしています。また後半は、「プロスポーツクラブがスポンサー企業を増やしていくには?」とお節介な話をしています。クラブ内でスポンサーシップに関わる人、スポンサーサイドの企業の方、双方にとって良いきっかけになれば幸いです。

コロナ禍でスポンサー収入の割合が5割超え

前回のコラム(プロスポーツ界が「高単価×高付加価値」にチャレンジすべき理由。)でも触れましたが、プロスポーツクラブの営業収益は、「入場料収入」、「スポンサー収入」、「物販収入」、「放映権料収入」の4つにおおよそ分かれています。

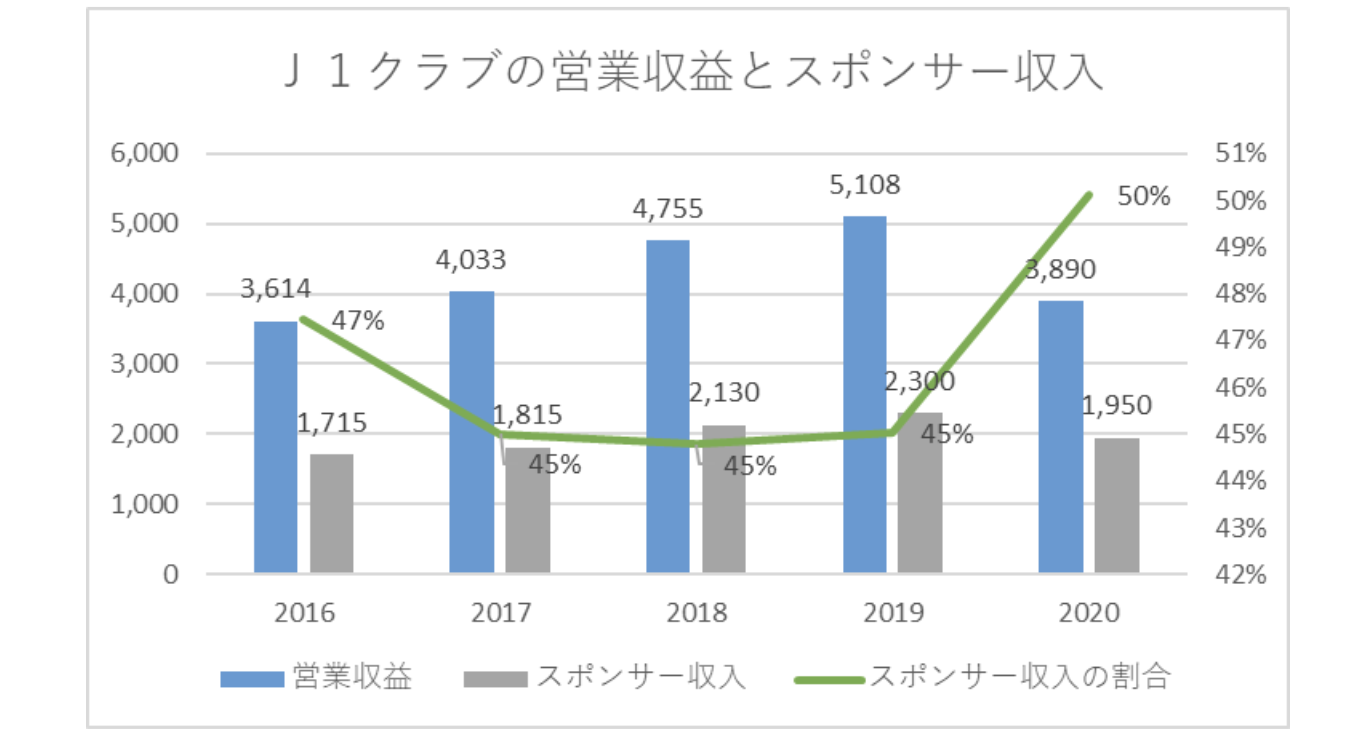

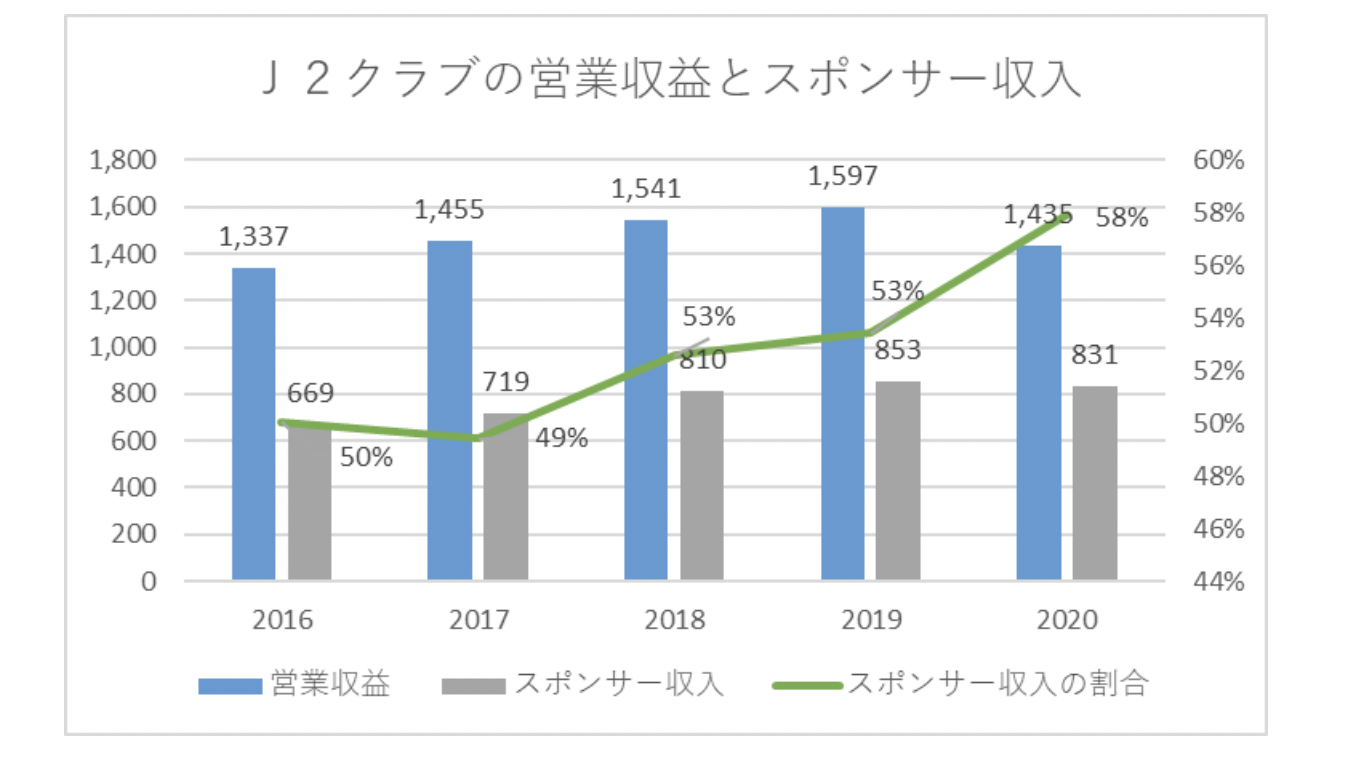

Jクラブの平均的な割合で言うと、スポンサー収入は年間の営業収益(売上)の約45%を占めています。プロスポーツは大会やリーグにもスポンサーがついていますが、今回のコラムで登場する「スポンサー」とは、クラブ単体につくスポンサーの意味で使っています。

2016年~2020年までのJリーグの営業収益とスポンサー収入の推移(平均値)は以下の通りです。(単位は百万円)

J1クラブにおけるスポンサー収入の平均は約20億、J2クラブでは約8億となっています。2016年~2019年にかけてスポンサー収益は105%~110%で推移しています。2020年はコロナ禍の影響もあり、営業収益・スポンサー収入の金額が減少。また、入場制限によりスタジアムの入場料収益が極端に減ったため、スポンサー収入の割合が50%を越える結果となりました。

クラブとスポンサーの関わり方が変化している

次にプロスポーツクラブのスポンサー構造について見ていきましょう。

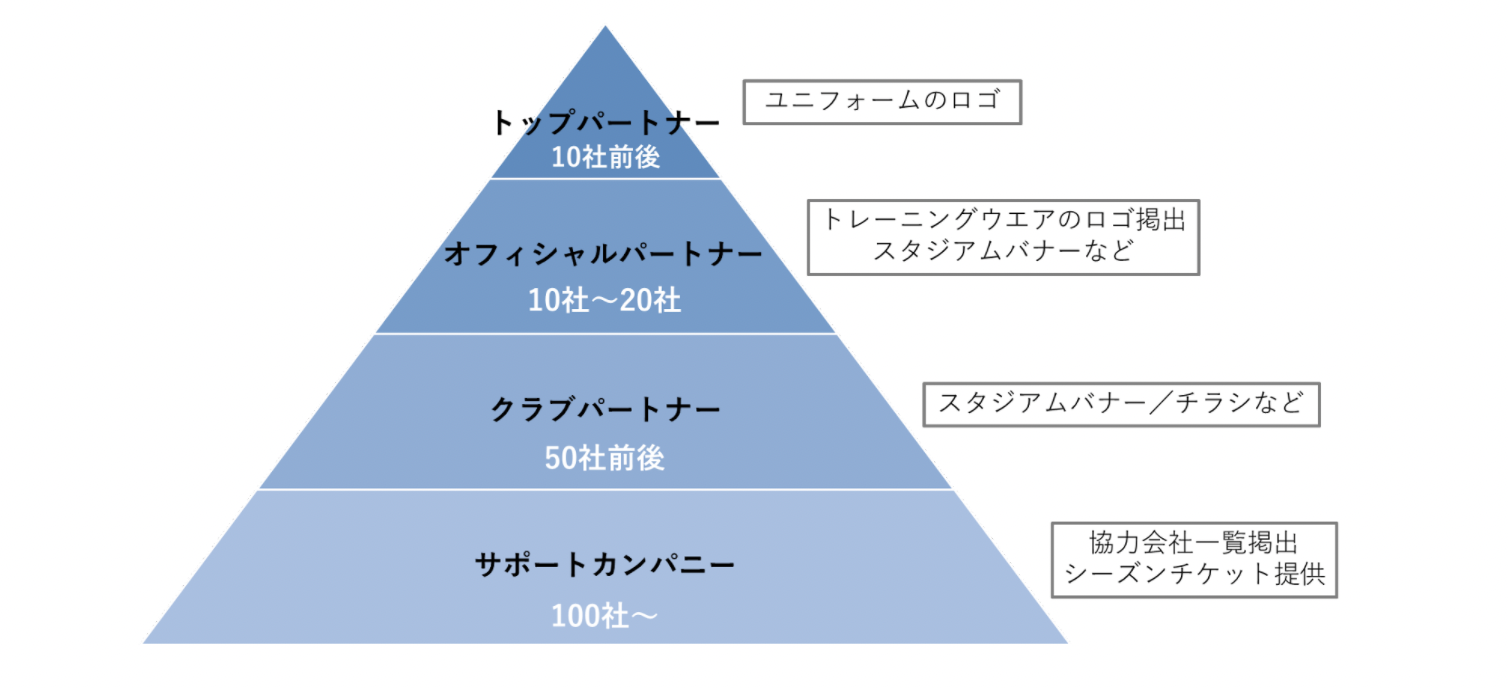

クラブによって微妙に呼称は異なりますが、「トップパートナー」はユニフォームの胸などに企業・ブランド名を掲出しているスポンサーを指します。「サポートカンパニー」はシーズンチケットの提供やクラブ公式サイト、協賛企業一覧への記載など、クラブごとにも、J1、J2、J3のカテゴリーごとによっても内容はさまざまです。

図:スポンサーシップのピラミッド構造(各クラブのスポンサーシップ一覧を参考に筆者作成)

※ネーミングは各クラブによりさまざまです

クラブによってそれぞれのカテゴリーのスポンサー料金に差はありますが、「トップパートナー」で年間数千万円~数億円、「オフィシャルパートナー」で1千万~数千万円、「クラブパートナー」で数百万円、「サポートカンパニー」が数十万~100万円が相場となっています。

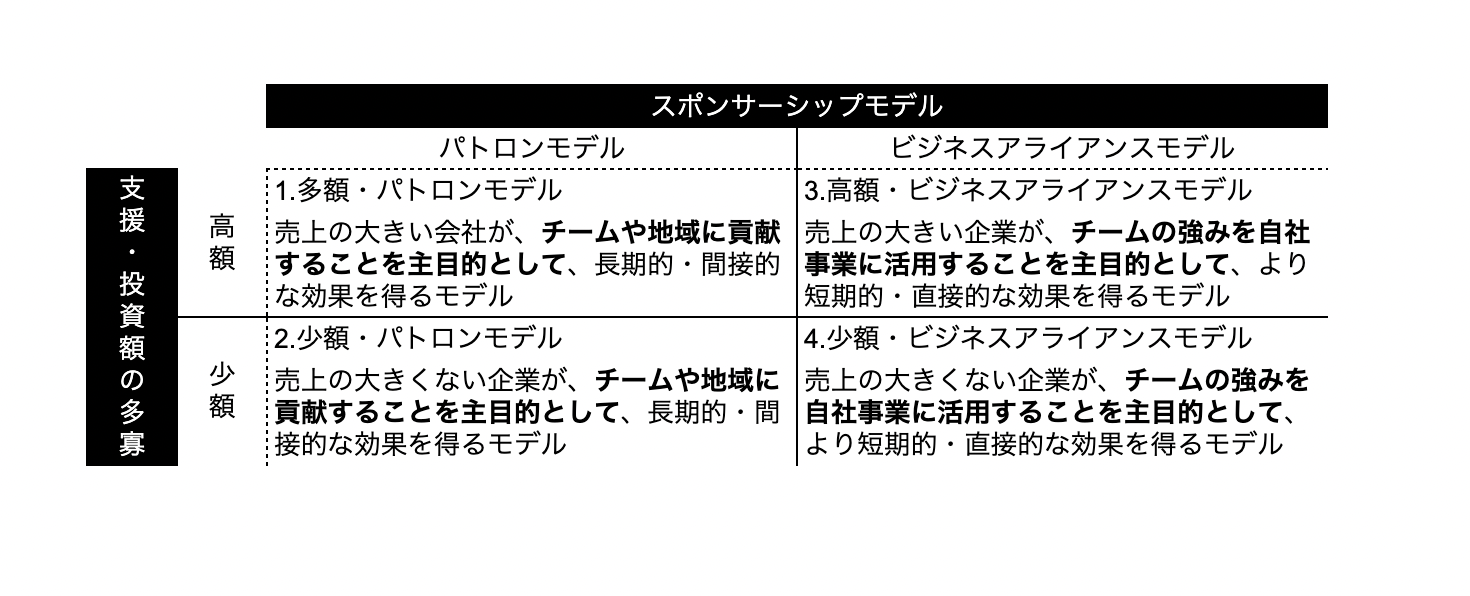

また、企業のスポンサーシップに関しては、アビームコンサルティング株式会社の久保田圭一氏の著書「究極の“コト消費”であるスポーツビジネス成功のシナリオ」にその分類が書かれています。

出典:「究極の“コト消費”であるスポーツビジネス成功のシナリオ」久保田圭一

「パトロンモデル」とは、チームや地域に貢献することを主目的として、長期的・間接的な効果を得るモデル。一方、「ビジネスアライアンスモデル」とは、チームの強みを自社事業に活用することを主目的として、より短期的・直接的な効果を得るモデルです。

これまでは「パトロンモデル」によるスポンサーシップが主流でしたが、最近は「ビジネスアライアンスモデル」の形式が増えているとも言われており、“企業の認知度向上”だけでは投資の理由を説明することが難しくなっています。そのためクラブも“「ビジネスパートナー」としての価値作り”を強化しているようです。

いくつかのクラブの公式サイトでパートナー募集のページを見ると、ある変化が現れています。これまで通りの企業ロゴの露出だけでなく、企業が抱えている課題や目的に合わせてクラブが持つ資産を生かして、イベントやプロダクト/コンテンツ開発などの活動を行なう「アクティベーション」に力を入れているのです。

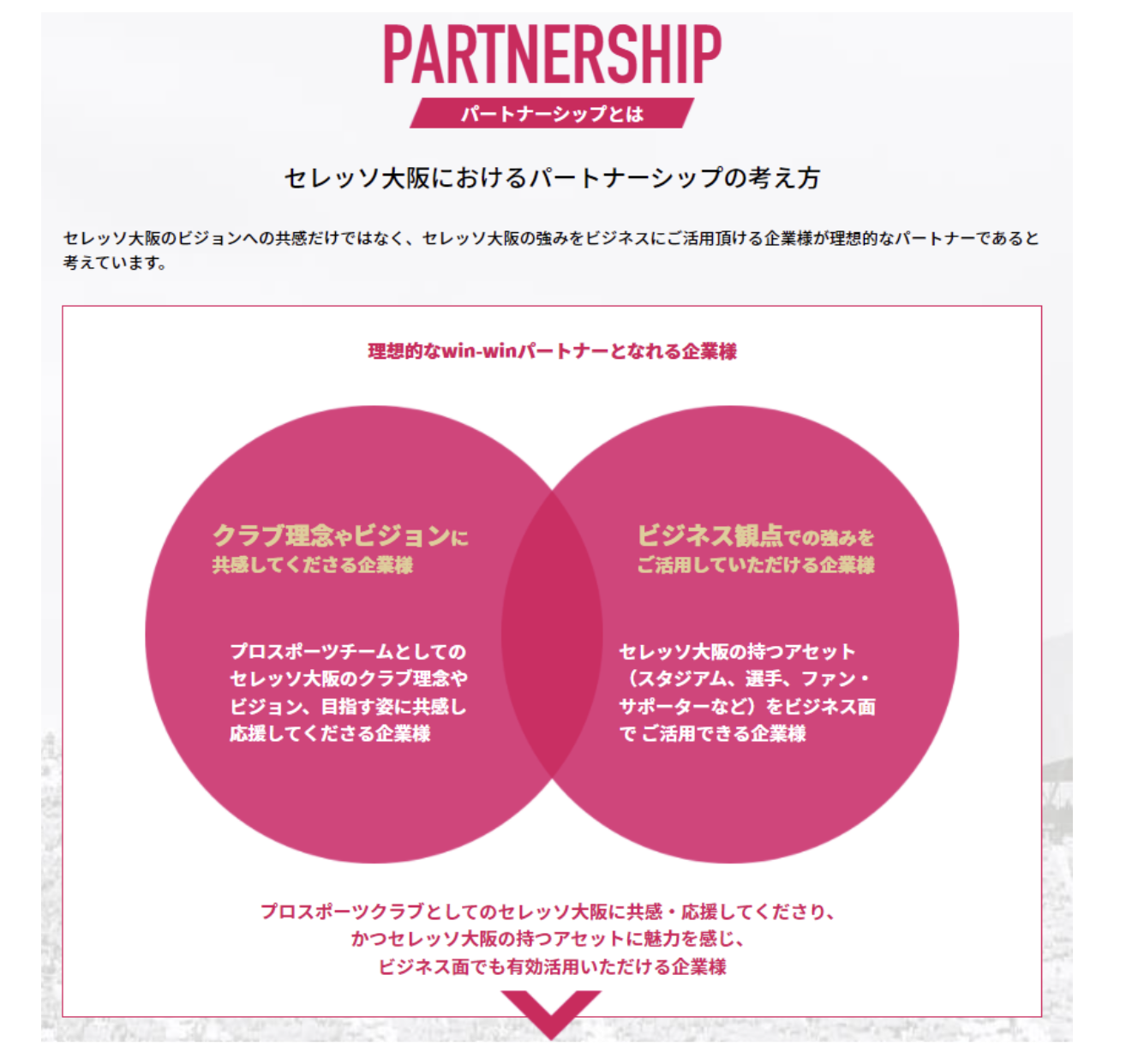

特に、スポンサーシップの項目を充実させていたのがセレッソ大阪でした。

C大阪の場合:クラブ・企業・ファンがwin-win-winに

C大阪では、「通常のパートナーシップ」と「カスタマイズドパートナーシップ」に区分けしてそれぞれの価値を説明しています。

(出典:セレッソ大阪公式サイト|スポンサー・パートナーについて|https://www.cerezo.jp/partner/|2022年2月7日)

また、HPには過去の「カスタマイズドスポンサーシップ」の事例が掲載されています。特に月極や個人の駐車場を一時利用できるサービスの『akippa』とのアクティベーションは成功事例の1つでしょう。

世間的な認知度を高めたいakippa、試合日にスタジアム周辺の駐車場を十分に提供できていなかったC大阪、駐車場が利用できないことで公共交通機関を活用して試合観戦に訪れていたファンやサポーターとそれぞれが問題を抱えていました。しかしakippaとC大阪のアクティベーションにより三者がwin-win-winの関係を作ることができました。また、akippaはC大阪との取り組みがきっかけで、他のスポーツクラブにも伝搬するなどビジネスチャンスが拡大した良い例かと思います。

水戸の場合:クラブとブランドの資産の掛け合わせ

また、J2では水戸ホーリーホックのスポンサーシップも興味深い事例が多いです。ファッションブランドを展開する『株式会社アダストリア』といくつかの企画を実施しています。

2021年の冠マッチでは、試合前に公式ムービーを作成して盛り上げ、当日は選手たちによるファッションショーのランウェイに見立てた演出を実施。ブランドとクラブの資産を掛け合わせることで、水戸ホーリーホックのサポーターはもちろん、他のサッカーファンの目に留まる形で取り組みが広がりました。

株式会社アダストリア様とのユニフォームパートナー契約を締結し、#1010群馬戦『#アダストリアサンクスマッチ』よりユニフォーム(鎖骨)に @adastria_pr @dotst_official のロゴを掲出します。

▶️https://t.co/htUD11J80U#水戸ホーリーホック は今季ラスト10試合を #ファッションを力に 戦います! pic.twitter.com/VM2Cmot6NQ

— 水戸ホーリーホック (@hollyhock_staff) October 4, 2021

さらにアダストリアでは、スポンサーシップの取り組みについて自社メディアでもその経緯を記事化するなど、クラブを通じての発信だけでなく、自社としてもスポンサーシップを活用した発信を行なっています。

水戸は、代表取締役社長の小島耕氏がパートナー企業をていねいにSNSで紹介しているのも非常に良い取り組みですね。

会見、無事終了しました。#アダストリア 取締役の福田さんと記念の一枚。#営業眞田、#経営企画市原。

このメンバーで何度も商談させていただきました。今日がスタート。

いろいろ期待してください。

まだまだ仕掛けありです。@Sana_da_Silva @Yusuke_Mitohh #水戸ホーリーホック pic.twitter.com/AL04z9O6K0— 小島 耕/ 水戸ホーリーホック (@KojimaKoh) October 6, 2021

他にもアクティベーションを活用したスポンサーシップ事例としては、横浜F・マリノスと『マネーフォワード』の全社を挙げた取り組み、川崎フロンターレと『Anker』のコラボグッズ、栃木SCの選手がスポンサー企業を訪問してSNSで投稿するなどがあります。このようにクラブの資産とスポンサー企業の資産を掛け合わせて、新たな企画を生み出すことが重要だと感じています。

/

🗣️特別デザイン!!

\

WEBショップで販売中の「優勝記念Anker Nano Ⅱ(45W)」4,400円(税込)🔋これ1台でノートPCからスマホまで充電できる優れモノ✨コンパクトなデザインなので荷物になりません🙆♂️今回特別に優勝記念ロゴを入れて販売🙌https://t.co/GwPiYboLJp【アズーロ・ネロ】#frfontale pic.twitter.com/FmJUIy4Ssx— 川崎フロンターレ (@frontale_staff) December 8, 2021

1人スポンサーパーティー。訂正編。

カワチ薬品様の所に行かせてもらいKのポーズを撮っていましたが正確にはCでございました。

近くのカワチ薬品様の所でお詫びのCをさせていただきました。

たくさん買い物させていただきありがとうございます。#1人スポンサーパーティー#カワチ#カワチ薬品#C pic.twitter.com/Otya1eZ7L9— 瀬川和樹 (@segu0425) May 16, 2020

クラブ側の「人材不足」という課題

広告効果がデジタル化され、データとして成果を求められる流れが強まるなか、これまでのような「応援」や「認知度向上」を目的としたスポンサーシップよりも、自社の課題を解決することを目的とした「アクティベーション型のスポンサーシップ」を求める企業は増えていくと予想されます。

しかし、クラブとスポンサー企業の間でアクティベーションを実行するには、大きな課題があります。それは、クラブに人的リソースが足りていないこと。コロナ禍で企業全体が苦境に陥るなか、今の時代に合う「課題解決」を提供できる人材は、どの業界でも不足しています。事業部の人手が足りないクラブは、スポンサーシップの強化への取り組みは重要だとわかっていながらも、新たな取り組みに踏み出せないと聞きます。

こういった状況では、マーケティングの概念としてよく用いられる「STP(セグメント/ターゲット/ポジショニング)」を活用することがおすすめです。対象となるお客さま(スポンサー企業)のタイプを分けて、誰に向けて、何をやればよいか、何をやらなくていいか、を明確にした戦略を取ることで、本質的なアクションに移れるからです。

各クラブの状況とアクティベーションの特長からすると、前述したスポンサーシップのピラミッド構造の中でも、1,000万~5,000万円前後のオフィシャルパートナーのスポンサー企業を「何社増やせるか」「そして継続してもらうか」がクラブの事業基盤を拡張することになるのではないでしょうか。

ではクラブは、年間1,000万~5,000万円のスポンサー企業にどのようにして価値を作ればいいでしょうか?

残念ながら、企業の置かれている状況や目的、課題はそれぞれなので、魔法のようなマーケティングの必勝パターンはございません。

1点だけはっきりしているのは、「認知度向上」を価値として伝えても、他の広告宣伝の施策と比較すると優先度が低くなってしまうということです。

おおよそ1000万~2000万円の広告宣伝費だと、大規模イベントのサブスポンサーや、銀座、表参道、大阪など主要都市の交通広告ジャック、新聞の1面広告などが競合になります。対象とする顧客がプロスポーツクラブのサポーター層と親和性が高ければ、競合に対して優位性があります。しかし、ほとんどの場合は他の広告媒体に負けてしまうのではないでしょうか?

ならば、クラブはどうすればよいのか?

スポンサー営業を受ける企業の立場からすると、クラブが持っている資産は、「地域特性」「選手コンテンツ」「サポーターの熱量」の3つが価値です。しかし、それぞれの資産は単体で効果を発揮するのではなく、相互に組み合わせることで価値が増幅されると考えられます。

先ほど紹介したakippaやアダストリアのケースは、企業が持っている特性と抱えている課題や目的に対し、クラブが持っている資産を掛け合わせて生まれた代表的な例です。

この形を増やしていくには、クラブ側に企画ができる「プランナー」と、コンテンツに落とし込む「クリエイティブディレクター」が必要になってきます。企業の置かれている課題をヒアリングし、クラブが持っている資産の組み合わせでベストなアクティベーションを形にするわけです。

しかし、クラブが「営業」ではなく、「プランナー」や「クリエイティブディレクター」を採用するのは難易度が高いと思われます。

スポンサー契約は終わりではなくむしろ始まり

そこで、私がお節介にも提言したいのが、Jリーグクラブ主催で「スポンサーシップのアクティベーションを開発するハッカソン(※)」を実施し、「プランナーとクリエイティブディレクター人材を探す」という枠組みです。

※ハッカソンとは、ソフトウェア開発分野のプログラマーやグラフィックデザイナー、ユーザインタフェース設計者、プロジェクトマネージャらが集中的に作業をするソフトウェア関連プロジェクトのイベントである。個人ごとに作業する場合、班ごとに作業する場合、全体で一つの目標に作業する場合などがある。時にはハードウェアコンポーネントを扱うこともある。ハッカソンは1日から一週間の期間で開催することがある。

(出典:Wikipedia|ハッカソン|https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%AB%E3%82%BD%E3%83%B3|2022年2月7日)

もともとはシステム開発で行われるイベントのことを「ハッカソン」と言っていましたが、近年では、ビジネスや学生などの間でも、課題解決やオープンイノベーションの場として用いられる活動です。

海外クラブでは、FCバイエルンミュンヘンが、2018年1月29日から22日の4日間、本拠地のアリアンツ・アリーナで初めて「FCバイエルン HackDays」というハッカソン大会を開催しています。40カ国1,300人に上る応募者の中から220人の参加者が選ばれ、SAP、ドイツテレコム、アウディ、アディダス、DHL、シーメンスといった6つのスポンサーを絡めた提案を行ないました。

(出典:FCバイエルンミュンヘン|https://fcbayern.com/fcbayerntv/de/video/2017/11/video_hackdays|2022年2月7日)

スポーツ好きをTwitterで公言している僕の周りには、マーケティングや企画プランニングの職に就き、なおかつスポーツへの興味関心が高い人たちがいます。また、スポットコンサルのような副業プラットフォームが増えており、企業で仕事をしながら副業として他企業を支援する働き方が増え始めています。

海外の事例を見ると、スポーツのスポンサーシップに取り組む企業は権利料(クラブなどに支払う金額)の約2倍の予算をかけ、スポンサーシップを活用したオリジナルプロダクトの開発やコンテンツ制作、広告配信を実施しているそうです。

一方、日本では、スポンサーシップの権利料のみで予算を想定してしまい、スポンサーシップで得た権利を生かしたコンテンツ制作予算を確保していないケースが多いと聞きます。プロスポーツクラブがスポンサー企業に対して、アクティベーションを成功させるには、スポンサーシッププランに加えてコンテンツ開発費を提示することも重要です。

近年、「クラブと企業のスポンサーシップの関係は変化を迎えている」との論説を目にすることが増えました。スポーツ庁は、スポーツの成長産業化を実現していくことを目的に、SPORTS TECH TOKYOと共同で『INNOVATION LEAGUE(イノベーションリーグ)コンテスト』を開催しています。ここでは、スポーツとテクノロジーを掛け合わせた新しい取り組み事例がノミネートされています。また、受賞項目の一つにスポンサーシップの新しい形を表彰する「アクティベーション賞」があり、先進的な方法で企業ブランドの向上やビジネスの拡大に活用している取り組みが評価されています。

しかし、クラブの事業運営の実態を考えると、成功事例にフォーカスするよりも先に、アクティベーションを形にできる人材とクラブのマッチングを進め、実行できる環境を整えることが先ではないか、と感じています。

よく、クラブ側の人や強化部、もしくはファン・サポーターがこんなことを気にしています。

スポンサーアクティベーションに選手を参加させすぎると、「試合に向けたコンディションを重視したほうがいい」「選手の仕事はスポンサー活動ではなく、勝利を手にするための練習だ」という声が、いまだにあります。

しかし、クラブのスポンサーシップの価値を高めていくことは、事業収益の増加につながり、結果的にクラブの強化につながるわけです。各クラブの成功事例を見ていると、負担にならない程度に選手のSNSやコンテンツを活用したソリューション(解決策)を実現していくことも必要だと思います。

賛否はあると思いますが、僕のようなサポーターも、「クラブの一員(ステークホルダー)」としてスポンサー企業を盛り立ていくことが重要ではないでしょうか。クラブとサポーターの関係は「企業とお客さん」ではなく、「価値を共創するパートナー」であり、スポンサーシップの価値を高めることも、サポーターの一つの役割ではないかと感じています。

例えば、大分トリニータと浅田飴のスポンサーシップはサポーターのSNSでの声がきっかけで生まれました。

『片野坂元監督はテクニカルエリアで声を振り絞って選手に指示を送るため、声がガラガラになってしまいがちだった。それを受けて8月中旬、ある大分サポーターがツイッターで“ぜひ浅田飴さんに監督ののどを守ってほしい”という趣旨のつぶやきをしたところ、浅田飴の公式ツイッターアカウントが反応してJリーグサポーターを中心に拡散した』

『その縁もあって同社の商品をトリニータ側に送ったところ、翌週の第30節・徳島ヴォルティス戦で片野坂監督が浅田飴薬用のど飴(指定医薬部外品)の缶を手に指示する写真がまた拡散したのだ。気づけば9月にはスポンサー契約を締結。その勢いに乗ってトリニータはJ1昇格……というSNSが発達した今ならではの“ほっこりエピソード”となった』

(引用:Number Web|スポンサーのはずが今や大分サポ。トリニータと浅田飴の幸せな関係。|https://number.bunshun.jp/articles/-/833020|2022年2月7日)

ただし、サポーターを巻き込んでスポンサーを盛り立てる活動は、強制的にやることではありません。クラブとしてはアクティベーション支援をしてくれるボランティアサポーターを募り、コミュニティ化していく方法がいいかもしれません。近年はサポーターのSNS発信が活発なので、ピッチ内外でスポンサーシップの価値を高める取り組みにつながっていくといいですね。

終わりに

クラブのスポンサーシップは、「サッカー好き」×「地元出身の社長」が地域貢献の名のもとに、特に見返りを求めない支援が中心だった時代から、「スポーツクラブの資産」と「企業のビジネスにおける課題や目的」を掛け合わせて価値を作っていく方向へと変化しています。企業の予算が限られているなか、他のイベント協賛や雑誌とのタイアップ・新聞広告などと比較したうえでも、より企業のブランド価値に寄与するプランを組み立てることが必要です。「スポンサーシップによってブランド価値を高めたい」と要望を聞いたとしたら、「〇〇人の人の目に触れて認知が高まります」ではなく、その企業のヴィジョン/ミッション/バリューを紐解いて、企業ごとに抱えている課題や目的に対して提案をしていくことが重要です。

スポンサー側の立場で「企業のブランド価値」を課題とした際、地域に根付き、熱量の高いサポーターがいるクラブと長期的な関係を結ぶことに可能性を感じています。ブランドの価値は、投票行動とも似ているので、”自分たちが応援しているクラブを支援してくれる(スポンサーとして)ブランド”として、「共感や同調」(ブランド論の中で重要視されるキーワード)な関係を育む取り組みは価値があります。

働き方が多様になっている今の社会の流れに乗り、クラブ内だけで解決するのではなく、外部の資産を活用してクラブとスポンサー企業の課題を解決していく方法を探ることが、より良いスポンサーアクティベーションを生み出していくきっかけとなるのではないでしょうか?

・アクティベーションのために外部の知見をスポットで活用する

・選手の知的財産(コンテンツ出演/SNS発信)を活用する

・サポーターもスポンサーシップの大切さを理解して協力する

この3つの活動を実施することで、Jリーグ(特にJ2クラブ)のスポンサーシップはまだまだ拡張できると信じております。僕は僕のできることとして、推しの横浜FCのスポンサー企業に関するツイートをRTすることで支援していこうと思います。

■プロフィール

みる兄さん

事業会社でブランド戦略やSNSマーケティングを担当する傍ら、匿名で映画評やマーケティング関連の執筆を行なう。横浜育ちで生粋の横浜FCサポーター。

■関連記事

- 選手のSNS活用は「試合の振り返り」が鉄板! ブランドマーケター・みる兄さんが分析するJクラブの勝ち筋

- プロスポーツ界が「高単価×高付加価値」にチャレンジすべき理由。ブランドマーケター・みる兄さんの提言

.movieBox {

position: relative;

padding-bottom: 56.25%;

height: 0;

overflow: hidden;

margin-bottom: 30px;

}

.movieBox iframe {

position: absolute;

top: 0;

left: 0;

width: 100%;

height: 100%;

}

Follow @ssn_supersports