「バズ狙いの刺激的なタイトルだな」と思われるかもしれない。しかし、そういう問いを立てざるを得ないほど、困窮するスポーツライター・編集者は増えている。

あるJリーグクラブを中心に取材する書き手は、J2降格に伴いアルバイトを増やすことを考えているそうだ。交通費が満額支給されるケースも減り、長距離移動に新幹線を使うことはめったにない。長距離バスや寝台特急など、費用の安い手段を駆使して取材活動をなんとか成立させている。

彼らのような現場の人間は、「スポーツライティング」一本で生計を立てるのに苦心している。一方、立ち位置をずらすことで十分なフィーを獲得するメディアパーソンも少数ながらいる。

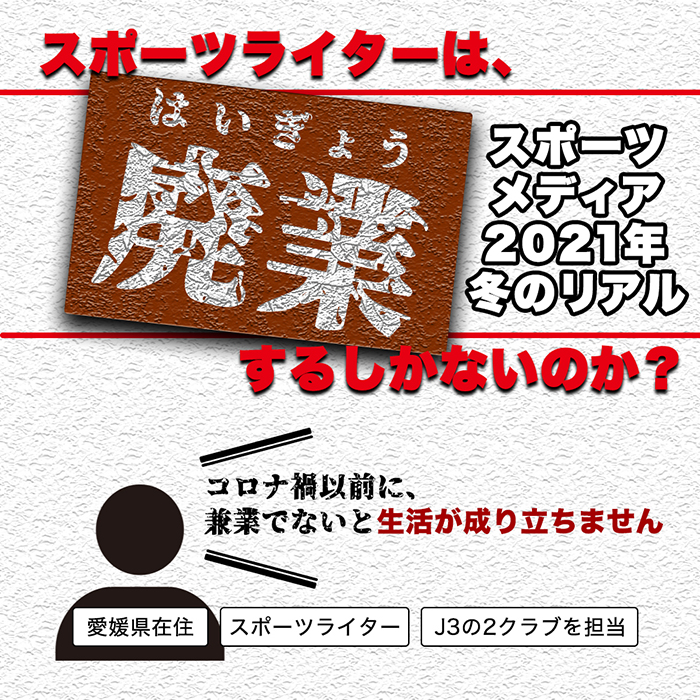

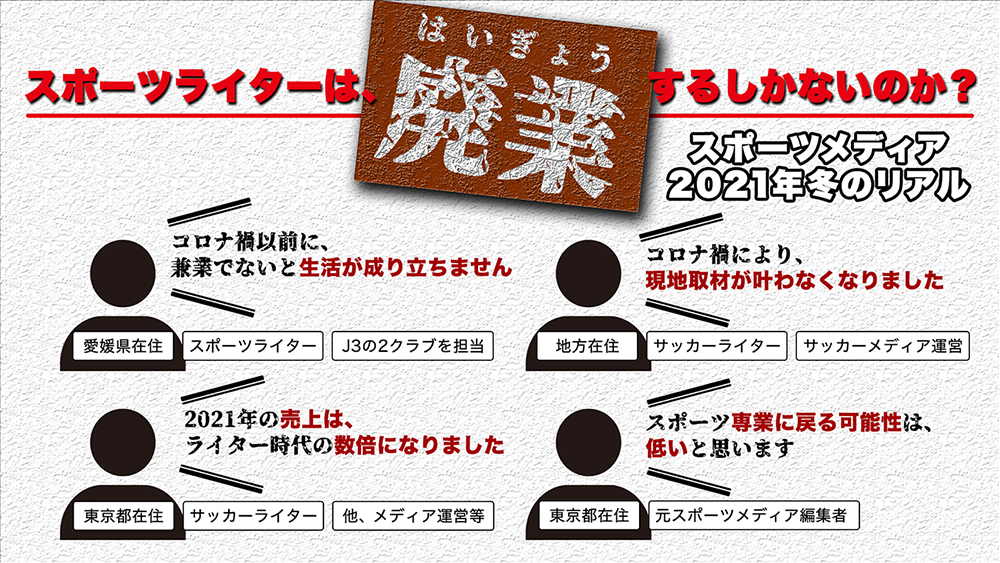

今回の記事では「スポーツメディア2021年冬のリアル」と題し、2021年12月現在における「スポーツメディア業界の生の声」をオムニバス形式でお届けする。

先にお断りしておくが、この記事では「スポーツメディアが厳しい」とも「まだまだ儲かる」とも断言しない。現場に立ち続けるか、一歩引くか、業界の外から関わるか……どのようなポジションを取るかはそれこそ「生き方」であり、正解など存在しないと考えるためだ。

あくまで「ポジションによっては、こうした景色が見える」という状況を紹介するものであり、正解・不正解ではない。また、当然ながら実名を出せない方もいるため一部は匿名であることをお断りしておく。

■クレジット

取材・文=SmartSportsNews編集部

■目次

・「クラブが無料の情報発信を行なう中、われわれに存在意義はあるのか」

・「コロナ禍以前に、兼業でないと生活が成り立ちません」

・「2021年の売上は、ライター時代の数倍になりました」

・「若い人には、ある意味狙い目だと思いますよ」

・「スポーツ専業に戻る可能性は、低いと思います」

・あとがき

「クラブが無料の情報発信を行なう中、われわれに存在意義はあるのか」

──クラブ密着型サッカーライターとして、自らが運営するメディアでの情報発信を柱としているライターA氏は、自身の今後に不安を感じているという。

A氏「サッカーライターとして生計を立てていく上で、クラブ密着型は一つの生き残るための手段です。ただコロナ禍により、練習取材などの現地取材が叶わなくなりました。オンライン取材の導入によって、同業他社との差別化が図りにくくなるデメリットは大きいです。

サブスクコンテンツの読者数という意味でも、打撃を受けています。下げ幅は許容できる範囲というか、現状では想定していたよりは、小さな下げ幅で済んだかな、という印象ですが。

現在は、クラブチームがオフィシャルで無料の情報発信を活発に行なっています。こうしたケースが主流になれば、(われわれのような)“第3者”の目が介入する必要性があるのか、そこにコストを掛ける必要があるのか、という議論は出てくるでしょう。

また、テキストコンテンツがこの先も必要とされるのか?という思いもあります。動画主流の時代がやってきたように、時代の変化に左右されるのではないか、というのが正直な気持ちです。

市場から必要とされていることに加え、身体が続く限りこの仕事を続けたい意向はあります。一方、『時代がそれを許してくれるか』といった不安も強いです。

自助努力でなんとかするサイクルや狭いサッカー市場の中で少ないパイを奪い合うのではなく、お金の稼げる市場にするための仕組み作りを模索する必要性を感じています」

「コロナ禍以前に、兼業でないと生活が成り立ちません」

──地方で活動するライターはどうだろうか。四国を拠点にサッカー、野球を取材している寺下友徳氏は、率直な思いを語ってくれた。

「2007年2月、関東から愛媛県松山市に移住しました。移住を決めた理由は、あるサッカー媒体から『四国のJクラブに対し、専属の番記者を置きたい』というオファーがあったからです。四国に行くからには、その地域でサッカーだけでなく他のことも書いていきたいと思っていました。

四国内について言えば、担当クラブがJ3に落ちた時点でサッカーライターを単独で行なうのは不可能です。私は現在、サッカー雑誌でFC今治・カマタマーレ讃岐というJ3の2クラブを担当していますが、讃岐が2019年にJ3に降格して以降、雑誌からの発注は年に片手で数えられるほどしかありません。

コロナ禍の影響以前に、他競技のライティングと兼業でないと生活が成り立ちません。そこに、コロナ禍が輪をかけている感じです。

私自身がこれからライターに主軸を置くかどうかは、極めて不透明です。他競技にかかわることで、サッカーを他競技目線から捉えることは間違いなくプラスです。兼業することで、社会的視点からサッカーを論ずることもできるのではないかとも考えています」

「2021年の売上は、ライター時代の数倍になりました」

──一方、こうした状況下においても収益を倍増させている人物もいる。複数のメディア運営を手がける北健一郎氏だ。

「僕は2009年から本格的にフリーランスになって、本や雑誌をメインに活動してきました。2011年ぐらいに立て続けに本が当たって、30歳手前で1,000万円以上稼げるようになりました。だいぶ調子に乗っていたと思います(苦笑)。

ただ、2014年のブラジルW杯後から明らかにサッカーに対する興味・関心が薄れてきた。本は発行部数が少なくなるから、1冊あたりの単価も下がる。副次的な収入源だったテレビ・ラジオのコメンテーターの仕事も目に見えて減りました。

追い討ちをかけたのが、サッカーのWEBメディアへの急激なシフトです。原稿料の相場が1文字10円程度だった紙媒体に比べて大幅に下がって、ライターは量を書かなければ稼げないという仕組みになってしまった。

このままじゃ大好きなサッカー、フットサルに関わる仕事ができなくなると危機感を覚えて、個人ではなくチームで仕事をするというやり方に変えました。

WEBメディアが主流になる流れはこの先変わらない。であれば、自分たちが運営する側に回ろうということで、今は複数のメディアの運営に関わっています。

2021年は売り上げで言えば、ライター時代のピーク時に稼いでいた金額の数倍になっています。1人だったら、これだけの仕事量を抱えるのは不可能だったでしょう。チームだからこそできている。

ライター・北健一郎として突き抜けたかった、勝負したかった気持ちはありますが、そこは割り切っています。ただ、ライターとしての信頼や経験があることは、メディア運営における僕の大きな強みです。最高のライターになるより、最高のチームになれたらと思っています」

「若い人には、ある意味狙い目だと思いますよ」

──業界経験の長いB氏は、「時代に対応できない人間はどこの業界だろうと苦しむ」と手厳しい。

B氏「メディア人は売り手市場ですよ。今の時代、編集者をやっていれば嫌でもSNS運用を学ぶことになりますから。SNS運用を身につけたらあとはもう引く手数多。フリーランスでも働けるし、マーケティングの会社や代理店への転職もあり得ます。

大量にあふれる情報の美味しいところを抽出してどう発信できるか、という能力は編集者をやるのが一番身に付く。文字がオワコンと言われても、文字だろうが音声だろうが動画だろうがやることは変わらない。

結局は、情報としてなにが一番美味しいかを分かっているかが問われる。そこをないがしろにして、ただライターだけを続けているひとは難しいでしょう。そういう人ってメディア業界じゃなくても、時代に適応できずに苦しむんじゃないでしょうか。そこはあまり業界とか関係ないのではないかと。

僕らが若い頃は金子達仁さんっていうアイコンがいて、スポーツライターを目指す若い人がたくさんいましたけど、今はそういうアイコンになる人がいない。スポーツライターを目指す人が本当に少なくなっていて、現場で20代のライターを探すのが難しい。

その代わり、スポーツマーケティングやスポーツビジネス業界を目指す人が増えた。そういう大学や専門学校も増えた。でも最初に言ったように、ニーズを考えられるライターならば将来的にマーケティングやビジネス業界に転職するのはそんなに難しいことじゃないですよ。だから今の若い人にはある意味狙い目だと思いますよ」

「スポーツ専業に戻る可能性は、低いと思います」

──本業としてスポーツに関わることに限界を感じ、業界の外に出た人物もいる。マーケティング支援会社に在籍しながら、スポーツメディアのアドバイザーを務める澤山モッツァレラ氏もその一人だ。

「僕の場合、そもそも業界にいたのかどうかもわかりませんけど(笑)。オフィシャルな取材パスは持ってませんし、業界飲み的なものにも呼ばれないし。はみ出し者の気分は、常にありました。『業界の外に出た』と言われてもなと。

前置きはおいといて、『いわゆるスポーツライター』が構造的に苦しいのは間違いないでしょう。1本いくらの労働集約型産業で、本数が必要となる体力勝負。原稿料や経費が潤沢に出る時代でもなく、実入りは減りやすい。僕の周囲でも、苦しい話は見聞きします。

拘束時間は長め、移動時間も多い。いろいろな場所を旅できる魅力は代えがたい一方、ファンから名指しで攻撃されるなどストレスも大きい。僕はSNSでも比較的発言が広がりやすいタイプだったので、昔は2ちゃんねるでもよく叩かれました(苦笑)。

ある時期に体調を崩したことをきっかけに『この業界、自分には務まらないな』と判断し、編集者一本から徐々に軸足を移してきました。2010年には有料メルマガを業界に先駆けて導入し、一定の収益基盤を作りながら企業のマーケティング支援を行なってもいました。

そういう意味で、今持っているスキルの基盤は当時から磨いていたのかもしれません。今の状況をクリアに見通してたわけではなく、結果論でしかないですが。インハウスエディター(企業に属する編集者)が需要を集め始めている状況に間に合ったのは、ただただ幸運だったと思います。

本業の仕事には、内容・フィー含めて満足しています。優秀な方々と一緒に働ける日々は、スポーツ現場に負けず劣らず刺激的ですね。スポーツ専業に戻る可能性は、低いと思います。今さら戻っても、現場一本でやってきた人たちの知見に太刀打ちできるとは思えませんし。

今後は、培ってきたメディアプランニング、コンテンツマーケティングの知識を提供する形でスポーツ界に関わっていければと思っています。IT企業がチームを買収する事例が続いており、外部から支援できる可能性は以前より上がっているのかなと。

いつか、心のチームであるサンフレッチェ広島さんと一緒に仕事できたら最高ですね」

あとがき

いかがだったろうか。スポーツメディアにおける代表的なプレーヤーを網羅したとは言えないが、語られている言葉は紛れもなく「リアル」だ。

現場一本で食っていくのは難しい一方、軸足をずらすことで生活を安定させつつ貢献することも可能。実際に北健一郎氏は、会社を立ち上げて多くのフリーランスに仕事を供給する立場にもなっている。

とはいえ、北氏のようなポジションは例外的な成功事例であることは否めない。根本的にはスポーツメディア自体の業界がシュリンクしていること、現場で取材し続ける書き手が「1本いくら」の契約であり、消耗品のように使われていることに原因がある。

一時期よりも減ったものの、スポーツメディアを志す方はまだまだ多い。しかし、以前と違い夢ばかり追える状況でなくなっていることは直視すべきだろう。飛び込んだ上でどのようなポータブルスキルを獲得するか、あるいは獲得した上で飛び込むか、いずれにせよ覚悟が求められることに代わりはない。

これが、2021年におけるスポーツメディア冬のリアルである。

Follow @ssn_supersports