サッカー日本代表・遠藤航選手が、被災地域や過疎地域などの子どもたちの成長をサポートする『SEKAI NI WATARUプロジェクト』を立ち上げました。

https://sekainiwataru.jp/

遠藤航選手の弟で、プロジェクトの代表理事も務める遠藤暁(えんどう・さとる)さんは、大学時代からJICA海外協力隊短期ボランティアとして海外で活動。卒業後も国内外で国際協力に従事してきました。

兄と共に新たな挑戦をスタートした背景やプロジェクトに込める想い、プロサッカー選手を目指して競技に打ち込んだ学生時代、自立心を育まれたという家庭の教育方針についてもお聞きしました。

兄の背中を追ってプロサッカー選手を目指した幼少期

ーあらためて『SEKAI NI WATARU プロジェクト』がどういった取り組みなのか、教えていただけますか?

被災地域や過疎地域の子ども達を対象にした奨学金プロジェクトです。スポンサー企業の皆さまから頂戴した資金をもとに無償の留学機会を提供するなど、サッカーに限らず子どもたちの成長をサポートします。

もともと兄がヨーロッパでプレーするようになり、トップレベルの選手が当たり前のように社会貢献活動に取り組んでいる様子を見て、自分も社会に対してできることがあるのではないかと考えていたようです。

ー暁さんがこのプロジェクトをサポートするようになった経緯についても教えていただけますか?

一番は兄の想いに共感したということです。以前、兄が鹿児島県の沖永良部島でサッカー教室を開いた時、会場が鹿児島の中心部からフェリーでさらに数時間かかる場所だったんですよね。

そこに住む子どもたちにとっては、海外どころか東京に行くのも一大イベントなんだと。日本国内でも機会の差があるということを知り、今回のプロジェクトでは過疎地域や被災地域などの子どもたちを積極的に支援することにしています。

ー暁さんご自身もサッカーをされていたということで、まずはこれまでの生い立ちやお兄さんとの関係性についてお聞きしてもよろしいですか?

子どもの頃から週末には兄と父と3人で公園に行ってボールを蹴っていました。サッカー以外に野球などをやっていた時期もあったのですが、兄が小学1年生になる時に地元のサッカークラブに入ることを決めたので、僕もその背中を追ってサッカーを始めました。

ー当時からお兄さんの凄みを感じる部分はありましたか?

(メディアなどで)よく遅咲きと言われますけど、クラブチームのセレクションに落ちることもありましたし、同年代にはもっと凄い選手はたくさんいたのかなと思います。それでも焦らず自分のペースで実力を積み重ねていったのは、誰でもできることではないので凄いなと思います。

常に堂々としているあのメンタリティは、トレーニングで身につくものではないのかなと。普段からいろいろなものを見ながら自分の頭で考えて行動してきた結果なのかなと思います。

ーご自身も大学までサッカーをされていたということですが、プレーヤーとしての経歴を振り返っていただけますか?

小学生の時に兄と同じ地元のサッカークラブに入って、中学校は家から通える(兄とは別の)学校に進みました。その後は横浜市立南高校に進学してサッカー部に入り、顧問の先生の伝手で福岡大学に進学したという流れです。

ー大学までサッカーを続ける仲間は少なかったのではないかと思うのですが、いつ頃までプロを目指していたのでしょうか?

大学に入る時点でプロは諦めていなかったです。ただ、大学でもサッカーを続けていた同級生は、1人くらいだったと思います。

ーやはりプロを諦めなかったのは、お兄さんの影響が大きかったのでしょうか?

それは間違いないですね。僕が大学生の時にはプロとして試合に出場していて、湘南ベルマーレでは18歳でキャプテンも務めていました。自分もこうなりたいと常に思っていましたね。

ーそんな想いがあるなかで進学した福岡大学での4年間はいかがでしたか?

高校時代に世代別日本代表に選ばれていた同級生もいましたし、高いレベルで切磋琢磨しながらサッカーができました。ただ、大学2年生くらいでプロになるのは難しいかなと考えるようになりました。

ーどうしてそう考えるようになったのですか?

福岡大学は、九州では毎年優勝して全国大会にも出場できるチームでした。しかし、その先の全国では関東や関西のチームに勝てず、ベスト16以降になかなか進めない状況でもありました。そんな中で、自分自身もレギュラーとして試合に出ることができていなかったので、これでプロに行くのは厳しいなと。

プロサッカー選手を諦め、国際協力の舞台へ

ー卒業後のキャリアも考え始めるなかで、海外での活動を始めたきっかけは何だったのしょうか?

福岡大学とJICA(独立行政法人国際協力機構)が提携して、大学生を海外に派遣するプロジェクトを展開していたんです。

大学3年生の春休みの時点で部活動を引退することを決めていたので、純粋に面白そうだなと思って応募をしたところ、1ヶ月間南米のボリビアに行くことが決まりました。

現地では小学校の体育の授業などで、子どもたちにひたすらサッカーを教えていました。開発途上国での生活は初めての経験だったのですが、すごく楽しくて。

ー当時、費用はどのようにやりくりしていたのですか?

基本的に渡航費や現地での生活費はJICAから支給されていたので、その中でやりくりをしていました。JICAは福岡大学だけでなく、いろいろな分野の大学生を海外に派遣しているので、きっかけは意外と身近に転がっているのではないかと思います。

ーすでに帰国後は部活も引退されていたのですよね。

そうですね。4年生になってからはスペインに2ヶ月半くらい語学留学もしました。卒業してからもう一回南米に行きたいなと思っていたので、スペイン語を勉強しようと思ったんです。

卒業間近の2月には同じくJICAの短期ボランティアとしてエチオピアに1ヶ月、大学を卒業してからはボリビアで2年間活動していました。

ー基本的にはずっとサッカーの指導をしていたのですか?

そうですね。現地のサッカークラブに配属されて、基本的には2年間ずっとそこで子どもたちや現地の指導者にサッカーを教える活動をしていました。僕が配属されたチームにはボリビアの元プロサッカー選手がコーチとしていたので、こちらから何かを教えるというよりはお手伝いをするような形でしたね。

ーずっとスポーツに関わる活動をされてきて、指導者になりたいと考えることはなかったのですか?

それは不思議なことになかったんですよね。現地にはサッカー以前の問題がたくさんあるということに目が向くようになって、恵まれない人に対してできることをしたいという思いが強くなっていきました。

例えば、ボリビアでは路上で物乞いをしている人がたくさんいましたし、エチオピアでは難民キャンプでサッカーをする機会もありました。そもそもサッカーすらできない環境で生活している人をたくさん見てきたので、そう考えるようになったのかもしれません。

ー大学卒業後、ボリビアでの2年間を終えて帰国したのはいつ頃になりますか?

ちょうどコロナ禍のタイミングでした。僕が帰国した数日後には国境が封鎖されていたので、本当にギリギリのタイミングでしたね。しかも急遽帰国することになったので、その後の進路などは何も決まっていない状況でした。

ただ現地にいた時からもっと英語を勉強しないといけないなと思っていたので、帰国してから1年間は実家にこもってずっと英語の勉強をしていました。

ー1年間実家にこもって英語を勉強するのは、かなり大変ではなかったですか……?

結構いろいろな人に同じことを言われるのですが、同じことを淡々と毎日繰り返すことが苦ではないタイプなんですよね(笑)あとは実家が山梨に引っ越していて、近くに友だちもいなかったので暇だったんです。逆にその環境が良かったのかもしれないですね。

朝6時くらいに起きたら1時間くらい外を走って、朝ご飯を食べたら3〜4時間くらい勉強。お昼ごはんを食べて少しリラックスして、午後も3〜4時間くらい勉強していたので、合計で1日7時間くらいですね。

その後は、イギリスの大学院にオンラインで入学して“緊急人道支援”について学びながら、仙台にあるJICA東北という拠点で働いていました。

ー働きながら大学院での勉強もしていたのですね。イギリスとの時差は大丈夫だったのですか?

録画された講義を自分の好きなタイミングで受講する形式だったので、時差なども気にせず自分のペースで受けることができました。

ーJICA東北には何年間いらっしゃったのですか?

1年間だけですね。その後はウガンダの日本国大使館で8ヶ月くらい働いてから、JICAのスーダン事務所に2年間所属していました。ただスーダンは紛争中で現地に行くことができないので、ずっとエジプトにいました。

「世界の広さを知り、人生を思い描くきっかけにしてほしい」

ープロジェクトが始動する前からお兄さんとは定期的に連絡を取っていらっしゃったのですか?

もともと連絡はそんなに取らないんですよね。お互いの誕生日に「おめでとう」とメッセージを送るとか、あとは試合を観に行く時に「チケットをくれない?」と連絡するくらいです(笑)

ただ僕がこういった仕事をしていることは兄も知っていたので、プロジェクトを進めるにあたって海外と接点のある人を中心に置いたほうが良いと考えたのかなと思っています。

ー現役選手がこうした活動を競技と両立するとなるとサポートは必須ですよね。すでに募集も始まっていますが、どれくらいの応募があるのでしょうか?

応募は80件弱くらいありました。応募フォームの記載も細かく作り込んだ中で、これだけの応募があったというのは十分な数字かなと思っています。

ー合格者の具体的な人数は決まっているのですか?

具体的には決めていないです。ただ今回は8人くらいが上限かなと思っています。スポンサー集めも進めている途中なので調整も必要ですし、あとはしっかり1人1人にしっかり向き合っていきたいなと。

ースポンサーはどのように集めているのですか?

まずは遠藤航と繋がりのある企業の皆さんにお話をさせていただいています。初年度で実績が無い状態なので、今は子どもたちに機会を与えるという想いの部分に共感していただけるかどうかが重要になってきます。

ーリバプールFCでプレーする日本代表のキャプテンとして影響力の大きさを感じる場面もあるのではないですか?

先日の記者会見でも多くのメディアの皆さんに集まっていただきました。やはり現役選手だからこその影響力を感じましたね。

ーちなみに、お兄さんの一番凄いところはどこだと思いますか?

多分、緊張とかを全くしないタイプなんですよね。だからW杯とかでもいつも通りにピッチへ入れてしまうというか……僕らがコンビニへ行くのと同じ感覚なんじゃないかなと。それくらい自分が日頃から積み上げているものに絶対の自信があるんだろうなと思います。

ー兄弟お二人とも人間力が高くて、どういった教育を受けてきたのかが気になるのですが。

父はあまり多くを語らず、人に迷惑をかけなければ自分の好きなことをやったら良いというタイプの人ですね。母親も温かく見守ってくれて、自分たちが選んだ道だから責任をもってやりなさい、と良い意味でのプレッシャーを与えてくれていました。そんな環境だったからこそ、自分で考える力、自立心が身についたのかなと思います。

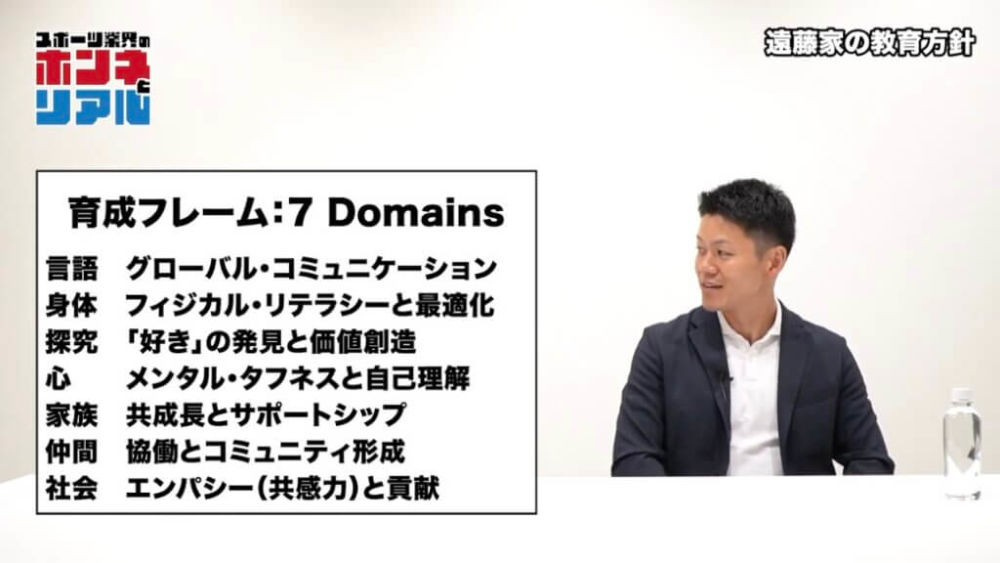

ープロジェクトで掲げられている要素に「仲間」や「保護者」というキーワードがあるのが気になりました。これはお二人の経験が反映されているのでしょうか?

おっしゃるとおりです。遠藤航がこれまで育ってきた過程を分析していくと、今回提示した7つの要素が大事なのかなと。合格した子どもたちの保護者の方には、僕の父から教育方針についてお話する機会も設けようと思っています。

ただ「絶対にこうしてください」というのではなく、あくまでも参考にしていただいて、取り入れ方はそれぞれのご家庭が判断することだと考えています。

ープロジェクトに参加した子どもたちには、最終的にどうなってほしいと考えていますか?

海外に行って世界の広さを知ってもらう、日本の良さを知ってもらうことで、自分のキャリアや人生を思い描いてほしいなと思います。サッカー以外の分野でも募集していますし、実力で選ぶことはありません。プロジェクトに参加したからといって絶対にプロサッカー選手にならないといけないということはありません。

海外に送り出した後も、定期的に活動を追っていきたいなと思っていて、どういうふうに成長していくのかを見ていきたいです。プロジェクトを長期で続けていくとなれば卒業生をメンターとして参画してもらいたいとも考えています。

ー最後にプロジェクトにおける今後の展望をお願いします!

まずはこのプロジェクトを3年、5年、10年と続けていけるように軌道に乗せていきたいですし、スポーツ業界全体でこういう支援の輪が広がっていくと嬉しいなと思います。

動画はこちら

Follow @ssn_supersports