株式会社ユーフォリアの代表取締役Co-CEO・橋口寛氏。エディー・ジョーンズ(現イングランド代表ヘッドコーチ)率いるラグビー日本代表チームとともに選手のコンディションを可視化するサービス「ONE TAP SPORTS」を開発、ラグビーワールドカップでの躍進を影から支えた人物だ。

スポーツテック界のトッププレーヤーである橋口氏に、「ONE TAP SPORTS」がトップシェアを誇るまでになった背景や、今後のスポーツにおけるテクノロジーの可能性について訊いた。

■クレジット

インタビュー=北健一郎

構成=原山裕平

■目次

・ラグビー日本代表との運命的な出会い

・情報共有で築かれた代表とクラブの共闘体制

・加速度的に進むテクノロジーの民主化

・メタバースの中で競技が行なわれる?

ラグビー日本代表との運命的な出会い

──スポーツとの接点はいつからあったのでしょうか?

橋口寛(以下、橋口) 子どもの頃から野球をしていて、原体験として野球を通じて友人が多くできるなど、いろんな経験ができました。振り返ればスポーツをしていたから、たくさんの喜びがあったなと思います。一方で、野球には忸怩たる思いがありますね。

──それは、どんな部分に対してですか?

橋口 私は成長がめちゃくちゃ早くて、小学校6年生の時には今と変わらないくらいの身長がありました。文字通り頭ひとつ抜けていたので、私が投げると簡単に抑えられてしまうんです。だから、指導者からものすごくたくさん投げさせられたんです。

「痛い」と言っても「いいから投げろ」と、言われてしまう。結果、一番楽しく野球ができるはずの高校生くらいで、肘が曲がったままの状態になってしまい、全力では投げられなくなりました。

──そんな辛い経験があったのですね。

橋口 「なんであんなことになったんだろう」という想いを持ったまま、野球を見つめていました。その後は、スポーツで仕事をしようという想いを持ちながら生きてきたわけではありませんでした。

──それがなぜスポーツを仕事にすることになったのでしょうか?

橋口 たまたまの出会いです。今でこそスポーツテックの会社を経営していますが、ユーフォリアは最初からスポーツ領域で創業したわけではなく、コンサルや企業再生の会社として創業しました。

今も共同代表としてやっている宮田誠と13年前に出会って創業してからも、4年間ほどは自社事業として何に取り組むかを探索している期間がありました。たまたまのご縁で、2012年にラグビー日本代表の関係者と出会い、スポーツ界に関わることになりました。

──どのようなきっかけだったのですか?

橋口 ラグビー日本代表が、これからエディー・ジョーンズさんがヘッドコーチになって強度の高いトレーニングをするので、ケガが頻発する状況も予測される。「ケガのリスクが高まった時にアラートを出せるよう、選手のコンディションを可視化できるツールを作ってほしい」という相談を受けたのが、最初のきっかけです。

──ラグビーをきっかけに、このツールはどのようにスポーツ界に広がっていったのですか?

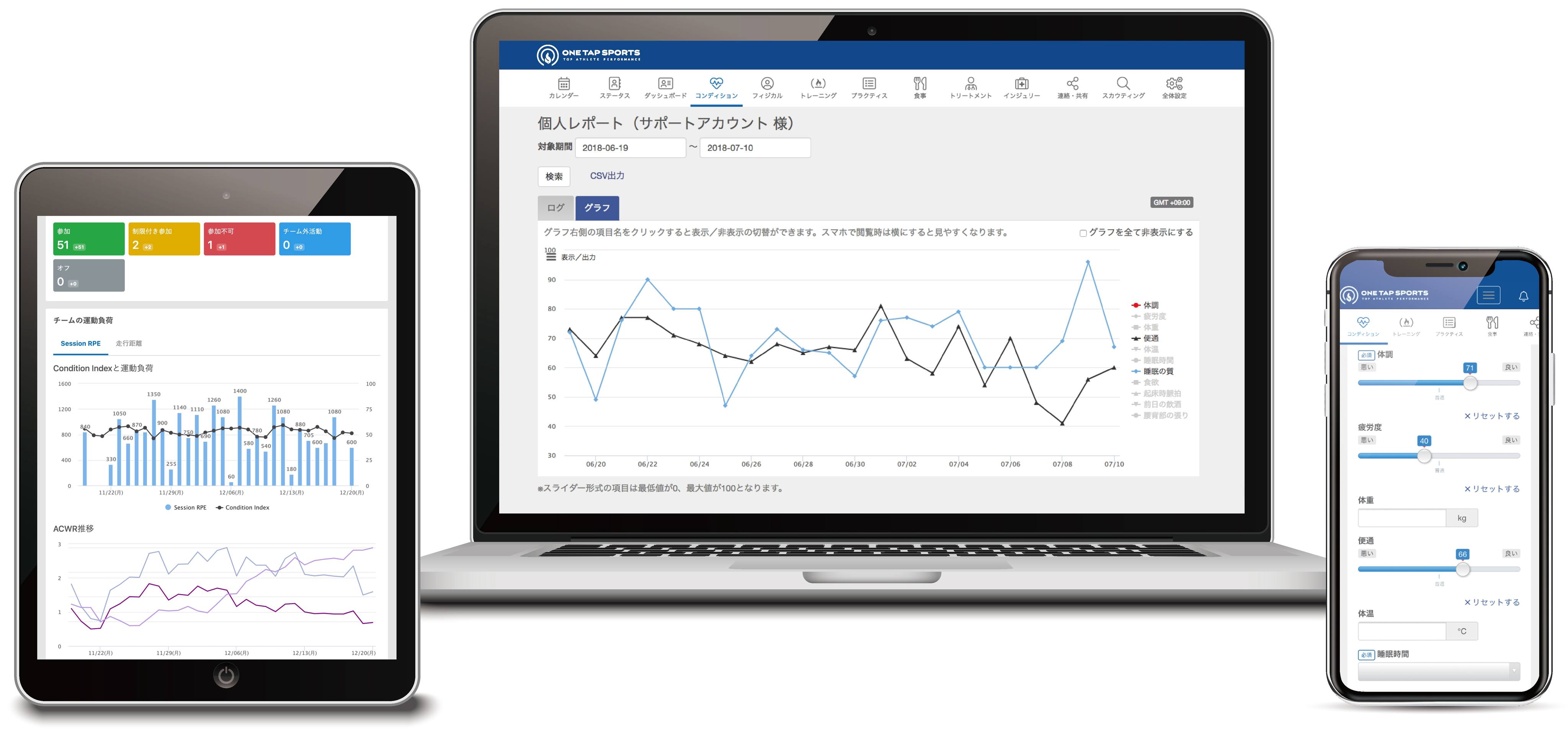

橋口 はじめの3−4年くらいは、ラグビー日本代表のためだけに「ONE TAP SPORTS」というコンディション可視化を中心とするプロダクトを開発・提供していて、他のコンサルティングなどで得たお金を開発に回す時期がありました。

その後、これはラグビー以外のスポーツや、日本代表やプロチームだけでなく、大学や高校などの多くのスポーツのチームでも使えるはずだということになり、これをSaaSのプロダクトにして幅広く提供し始めたのが2016年からです。現状で1700チームに使っていただいて、日本代表は26競技、Jリーグ、Bリーグ、ラグビーのリーグワン、プロ野球などのプロリーグは全体で85%くらいのチームに使っていただいています。アスリートでは、アクティブなユーザーが7万人くらいですね。

──ONE TAP SPORTSを作る時に、エディーさんが熱望していたという記事を拝見しました。そもそも橋口さん自身がプロダクトをゼロから開発していくなかで、どういうコンセプトがあったのでしょうか?

橋口 その時はわれわれ側には何も専門的知見がなく、ノウハウは完全にラグビー日本代表側にしかありませんでした。われわれは当時は門外漢でしたから。なんの仮説もなく、ユーザーのペインだけがそこに存在しているだけの状態。ひたすらストレングスコーチやアスレチックトレーナーの皆さんにペインや解決案をヒアリングして、一からいろんなことを教えていただきながら、進めていきました。

情報共有で築かれた代表とクラブの共闘体制

──エディーさんのトレーニングは、日本代表の選手たちは今でもやりたくないと聞きます。

橋口 選手の皆さんは、今も思い出したくないとおっしゃいますね(笑)。いろいろな合宿地で見学させていただきましたけど、とにかくえぐい練習でした。強度が高いだけではなく、頭も必要で、短時間でどんどん練習メニューが変わる。テクノロジーもガンガン使うので、選手も大変だったと思いますがスタッフも同様に大変だったと思います。

──その負荷の高いトレーニングに対して、科学的見地がないと、少年時代の橋口さんのようにケガをしてしまう危険性も生まれてきますよね?

橋口 強度の高いトレーニングというものは、常に矛盾しているんです。強度の高い練習をするとケガをしやすくなる。しかし強度の高い練習をしないと、筋肉の再生も操作性の獲得も行われないんです。

その矛盾のなかで、どこに落とし所を見つけるか。そこに強化スタッフの皆さんの苦労があると思います。それをエディーさんや専門スタッフの皆さんの経験値の中で、何を可視化し、どのように最適な場所を見つけるか、という構想をつくりあげて、その上でテクノロジーを活用して取るべき情報を決めて、データとして可視化していきました。今は当たり前ですが、当時は「GPS? なにそれ?」の時代でしたから。そういう意味では先見の明がある方だったと思います。

──2019年のW杯ではベスト8に進出しました。あの経験は、橋口さんにとっても大きなものだったのでは?

橋口 伴走して近くで拝見させていただいて、大きな勉強になった時間です。まずは2015年に向けての4年間がべらぼうに勉強になりましたし、その後の4年間も含めたこの8年間は、ひとつながりの時間だったと思います。

エディー・ジョーンズさんからジェイミー・ジョゼフさんにヘッドコーチは代わりましたが、ストレングスコーチもアスレティックトレーナーも大半の方が同じままでした。したがって、強化のノウハウの根幹は維持されていました。

ラグビーをはじめ、それまでの多くの競技の日本代表チームはヘッドコーチや監督が変われば、以前のやり方を全部変えるスタイルでしたが、あの時は長期的なシステムとして取り組みがなされました。単に3、4年を見るのではなく、8、9年を見ることで、ここまでのことがわかるんだというのは勉強になりました。

──コーチが変わってもデータが残ることで、引き継ぎのタイムラグも短縮されるのでしょうか?

橋口 そこはあります。2つあって、まず時間軸のなかで選手とコーチは変わりますが、過去にどういうことをやった時に、どうなったかというデータはすべて残っています。

もうひとつは、情報の共有ですね。本来、代表と各クラブの間で情報のやりとりをしなければいけません。これは言うは易く、行なうは難しなのですが、ラグビー日本代表は、トップリーグ(当時)のクラブとONE TAP SPORTSを通じて情報を共有することを始めました。

──代表チームとクラブが情報を共通することで、どのような効果が生まれるのでしょうか。

橋口 どの競技でもそうだと思いますが、ジャパンに招集された時に、どういう状態で選手がやって来るのかが詳細には分かりません。どれくらい筋肉のハリがあるのか、どれくらい寝られていないのか。体重の増減もわからない。

でも、これらをすべて知った上で招集するので、デイ1からしっかりとトレーニングや、あるいはケアができるんです。送り出しているチームのトレーナーやドクター達も、代表で活動中の選手の状態を確認することができるので双方とも安心して選手の送り出しができる。これはラグビー日本代表のみなさんがチャレンジして作ったひとつの文化だと思います。

加速度的に進むテクノロジーの民主化

──日本のスポーツ界では、コンディションを言語化、可視化ができないことが問題点として挙げられます。プロの世界でも「投げられるか?」と言われれば、痛くても「いけます」と言ってしまう。そうした気合い文化が根深いなか、ONE TAP SPORTSで疲れや痛みが可視化できるのは大きな一歩だと思います。

橋口 おっしゃる通りの部分もあると思います。まず、ONE TAP SPORTSのようなアスリートマネジメントシステムで、本人の主観的なハリの度合いや疲労度、また様々なセンサーでモニタリングした負荷強度を定量化することで身体に蓄積された負荷はわかります。

同時にそこだけでわからない部分もあります。スポーツサイエンス、プラス根性は今でも変わらずにあるもの。最後の最後で強度の高いプレーをする。最後の一瞬で勝敗を分かつものは、今でも根性だったりします。

これは、スポーツサイエンスを突き詰めた人たちでも、異口同音の意見です。ひとつの判断材料としてはテクノロジーやサイエンスは、いい方向に広まったと言えますが、劇的にすべてがスポーツサイエンスやテクノロジーで解決できるかと言えば、必ずしもそうではありません。そして、それは悪いことではないと思っています。

──スポーツでのデータ活用は当たり前のことになってきましたが、どの領域でもデータによって見える化されているのでしょうか?

橋口 スポーツにおいては、ありとあらゆる領域でデータによる見える化は進んでいます。私たちが、データを見える化するときには、主観と客観の双方のデータを大事にしています。その中でも爆発的にデータ量が増大するのは、当然ですが客観的なセンシングデータです。そしてセンサーによって測定されるデータは、センサーそのものの質が命です。

センサー本体の質が、われわれが業界に携わってきた9年間で飛躍的に高まりました。一方で価格も劇的に下がっています。サイズも小さくなって、軽くなり、精度が圧倒的に良くなった。使い勝手がかなり良くなってきたんです。

──トッププロだけではなく、育成年代でも活用されていますか?

橋口 ものすごく増えていますね。特に野球やサッカーはすごく進みました。GPSデバイスの採用は、日本国内についていえば10年前はラグビーだけ。1個60万円くらいはしたので、15人付ければそれだけで1000万円もかかりました。

高校生では使えない状況でしたが、そこからどんどん価格が下がり、新しいメーカーも出てきた。今だとGPSデバイスのメーカーだけで、50社ほどあります。

──育成年代でも気軽に活用できる状況になってきたと?

橋口 メジャーリーグやプロ野球は、トラックマンが一時期もてはやされていました。あれはミサイル弾道を測定するものをカメラベースでやるもので、かなり大仰なものをスタジアムに取り付けるため、1個あたり数千万円はする高価なものです。

今のラプソードは床置き型で、1個70万円台。高校生チームでも手が届くくらいになりました。テクノロジー活用に興味がある若い指導者の方々は大体使っていますね。高校生でも自分の回転数や回転軸などを知りたいと思っている子がほとんどだと思います。完全に環境が選手、若者の方から変わってきている。テクノロジーの民主化が一気に進んでいると感じます。

メタバースの中で競技が行なわれる?

──2020年代に入って、メタバースやNFTなど、スポーツの新たな可能性が生まれてきています。橋口さんはこれからスポーツがどのように進化していくと考えていますか?

橋口 正直に、すごく解像度が高く、間違いなくこの方向になるなということを常に思っているわけではありません。ただメタバース然り、NFTも然り。スポーツそのものがそういうものとどんどん融合していくことは間違いないと思います。

スポーツとスポーツ以外の境目がどんどん溶け合っていくので、スポーツの中に他のプレーヤーが入ってきやすくもなる。スポーツの価値が相対的にどんどん高まっていくと思いますね。

そうすると、コンテンツバリューに対して、あらゆるテクノロジーを媒介にして外側からいろいろなものが流れ込んでくることになる。それはスポーツにとっては1つのチャンスでしょう。逆に言うと、しっかりと自我を持たなければいけない。そうでなければ本質を忘れ、振り回されることになりかねません。

──メタバースの中で競技が行なわれる可能性も?

橋口 十二分にありますね。それこそテクノロジーは、本来的に人間の能力の拡張です。知的な能力、および肉体的な能力の拡張をするものがテクノロジーで、コンピューターも車も飛行機などもそうですね。

ありとあらゆる方法で人間の能力の拡張を外側から制限したなかで行なわれるのがピュアスポーツだとすれば、そのなかで少しずつ能力を拡張してもいいんじゃないかという考え方が、超人スポーツだとか、サイバスロン。

そういうものがグラデーションに存在していて、その行き着く先にメタバースの中のスポーツも当然生まれてくると思います。

──パラリンピックで議論になったのが、マルクス・レーム選手です。義足のジャンパーがオリンピック記録を上回りました。身体機能を補うテクノロジーはどこまで認められるのでしょうか。

橋口 古くて新しい問題です。そもそもオリンピックとパラリンピックの定義に関わる話だと思います。

オリンピックとパラリンピックを比べたときに、オリンピックの方がパフォーマンスに秀でているという前提に立っているから、パラリンピック選手がオリンピックでコンピート(匹敵)できるレベルになってきたら、入れさせないのはなぜだという話になるんです。

その時代は多分そろそろ終わりつつあって、やがて道具を使うパラリンピアンの一部の選手のほうが健常者よりも速くて、強いという時代になっていくと思います。素材がどんどん良くなってきていますし、トレーニングの方法論も高まってくると、そういう世界になってもおかしくないのです。

であれば、パラリンピアンのトップをオリンピックに入れない制限は、逆に正しいことと判断されると思います。

──F1のようなモータースポーツも、マシンの性能によって大きく左右されますよね。それに近い感覚ですか?

橋口 人間とテクノロジーの融合する先には、どうしてもそういう問題が生まれてきます。マラソンのヴェイパーフライもそうですし、昔の水泳のレーザーレーサーもそうですね。

本来的にスポーツはテクニックの世界です。テクニックというのは一人の人間の身体性の中に閉じていて、容易には共有されたり伝播したりしない。そういうテクニックの勝負をやっているなかにテクノロジーが入ってきたことで、そこに一時的にアンフェアネスが多少入ってくるのは仕方ないことです。

ルールの中で、明らかにそこが逆転できないようなレイヤーに押さえ込もうとすることが、これまでルールメイカーであるIF(国際競技連盟)が懸命にやってきたことだと思います。ただ、モータースポーツになるとそこを越えてしまう。その境目のひとつが、おそらくパラリンピックの車椅子ではないでしょうか。

──車椅子が境界線ですか。

橋口 自転車はすでに越えています。テクノロジーの力によって、テクニックの差で逆転できないほどの差分が生まれてしまう領域に入っているので、安価な自転車で勝負するのは既に相当難しい状況です。車椅子は境界域に存在していて、その境界域を越えてくると、テクノロジーが勝負に与える影響はかなり大きくなってしまいますね。

──そんななか、橋口さんがやられているコンディションは、どこまでも人間寄りですよね。

橋口 われわれがやっていることは、生身の人間がケガをせず、フルパフォーマンスを発揮することを担保するためのものです。コンディションを高めるための方法として、テクノロジーを使っています。

ただし、テクノロジーの多くはお金がある人は使えるけれど、お金がない人は使えない。現状、まだ不公平感があることは否めません。これをどんどん民主化して、どんなところでも使えるようにするのが、この先の未来だと思っています。

■プロフィール

橋口寛(はしぐち・ひろし)

早稲田大学教育学部を卒業後、メルセデスベンツ日本法人にて販売店ネットワークの経営改善業務に従事。米国ダートマス大学Tuck SchoolでMBA取得後に、アクセンチュア戦略グループに入社。その後はコンサルティング事務所を設立し独立。2008年に株式会社ユーフォリアを設立し、企業再生、新規事業立ち上げ、マーケティング、システム開発などをサポートしてきた。現在は、ラグビー日本代表はじめ多くの日本代表やプロ野球、JリーグBリーグなど1700を超えるチームに「ONE TAP SPORTS」を提供している。

Follow @ssn_supersports