「ゾーンディフェンス」とは、バスケの守備戦術の一つです。

初心者には少し難しく感じるかもしれませんが、うまく活用すれば相手の攻撃パターンを制限し、試合の流れを有利に運ぶことができます。

本記事では、ゾーンディフェンスの基本からメリット・デメリット、効果的な使い方までわかりやすく解説します。

バスケのゾーンディフェンスとは

「バスケのゾーンディフェンス」とは、コート内の特定のエリアを各選手が担当して守るディフェンスの方法です。

マンツーマンディフェンスのように相手選手個人を追いかけるのではなく、ゾーンディフェンスでは自分の守備範囲に入ってきた選手やボールに対して、味方と連携して対応します。

これにより、相手チームのインサイド攻撃を防ぎやすくなり、選手の疲労分散やファウルのリスク軽減にもつながります。

現代バスケではほとんどのチームでのこのゾーンディフェンスが採用されており、現代バスケを語るうえでは欠かせない概念となっています。

バスケのゾーンディフェンスは中学生以下では禁止されている

現代バスケで重要視されているゾーンディフェンスですが、日本ではバスケのゾーンディフェンスは中学生以下の年代では禁止されています。

これは、子どもたちが個人の守備技術や1対1の対応力をしっかり身につけることを目的としたものです。

ゾーンディフェンスはチーム全体でエリアを守るため、マンツーマンディフェンスの練習がおろそかになりやすいというデメリットがあります。

ゾーンディフェンスが重要視されているとはいえ、マンツーマンディフェンスで培う対応力はバスケをやるうえでは欠かせません。

そのため、育成世代ではマンツーマンディフェンスを徹底させ、基礎力を養うことが重視されているのです。

バスケのゾーンディフェンスの代表的なフォーメーション

続いて、バスケのゾーンディフェンスの代表的なフォーメーションを解説します。

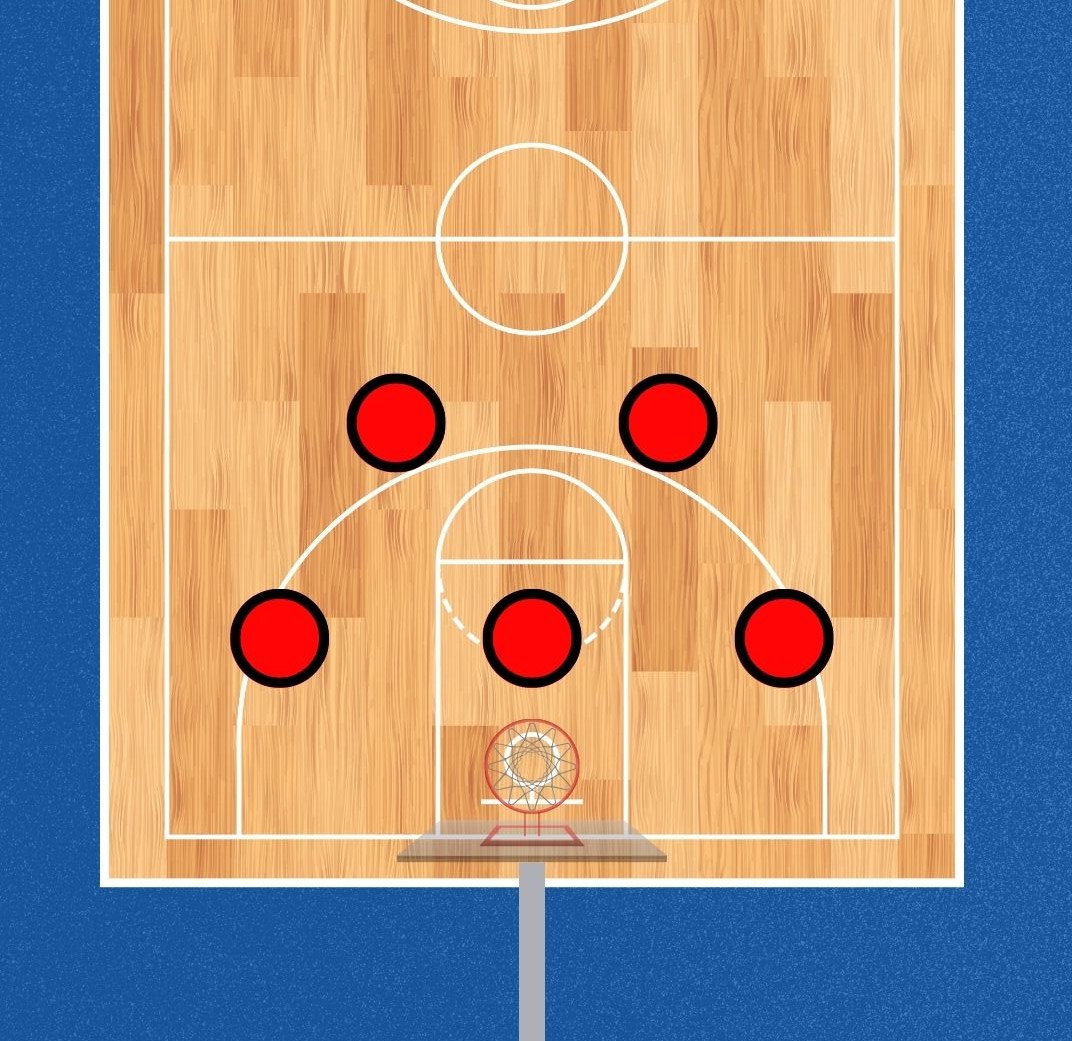

2-3

「2-3」は、ディフェンスの配置を前列に2人、後列に3人置くフォーメーションで、ゾーンディフェンスの中でも基本のフォーメーションです。

前列の2人が相手のガードやアウトサイドでのプレーを抑え、後列の3人がゴール下やインサイドを固める役割を担います。

この形はインサイドを重点的に守りやすく、リバウンドを確保しやすいのが特徴です。

一方で、アウトサイドからのシュートには弱くなるため、選手同士の素早いローテーションが重要となります。

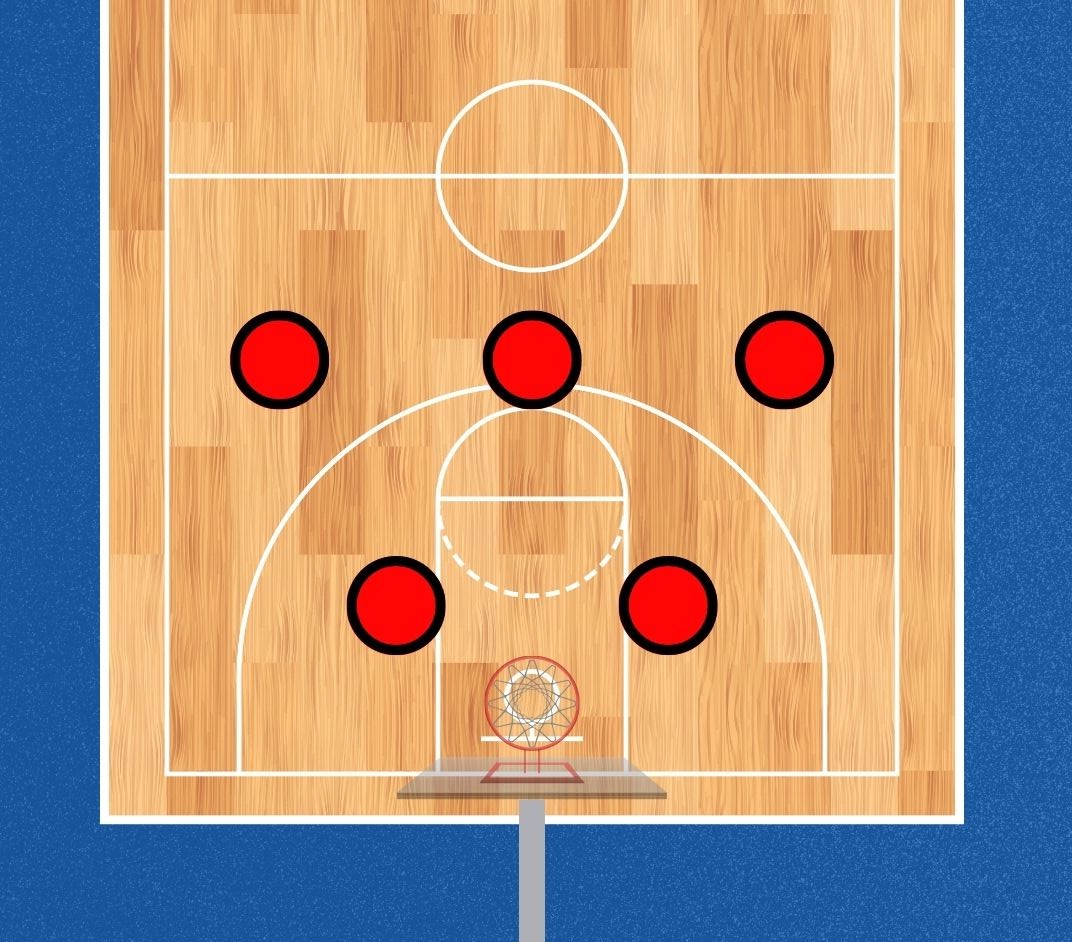

3-2

「3-2」は、ディフェンスを前列に3人、後列に2人配置するフォーメーションで、ゾーンディフェンスの中でもアウトサイドシュートを警戒したいときに使われるフォーメーションです。

前列の3人が相手のガードやウイングの選手を広くカバーし、アウトサイドからのシュートを防ぎやすくします。

一方で、ゴール下の守備人数が2人と少なくなるため、インサイドを突破されるリスクが高くなります。

そのため、リバウンドやポストプレーの対応には前列の選手の連携と判断力が求められます。

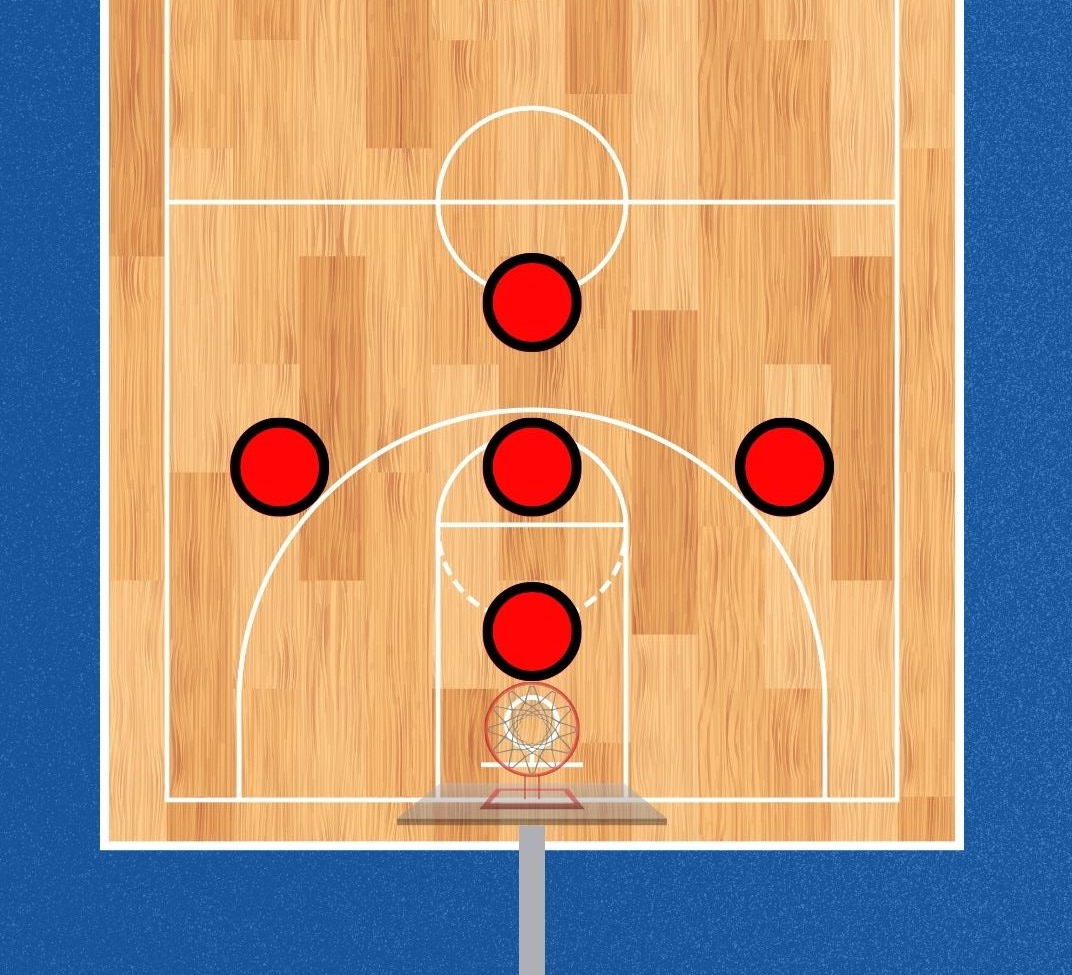

1-3-1

「1-3-1」は、最前列に1人、中央のラインに3人、ゴール下に1人を配置したフォーメーションで、ゾーンディフェンスの中でも攻撃的なフォーメーションです。

最前列の1人が相手ガードにプレッシャーをかけ、中央の3人が横に広がってパスコースを制限し、最後列の1人がゴール下を守ります。

この形はパスカットやトラップを仕掛けやすく、相手のパス回しを封じるのに有効です。

ただし、コーナーやゴール下が手薄になりやすいため、選手同士の素早いカバーと積極的な動きが欠かせません。

バスケのゾーンディフェンスのメリット

続いて、バスケのゾーンディフェンスのメリットを解説します。

メリット①:守備を固めやすい

「守備を固めやすい」というのは、ゾーンディフェンスの大きなメリットのひとつです。

ゾーンディフェンスでは各選手が特定のエリアを守るため、ゴール付近など失点しやすい場所に複数の選手を集めやすく、相手のインサイド攻撃を効果的に封じられます。

マンツーマンよりも相手にスペースを与えにくく、ドライブやポストプレーを阻止しやすいのが特徴です。

これにより、体格差がある相手との試合でも守備の安定感を保ちやすくなります。

メリット②:速攻に移りやすい

「速攻に移りやすい」というのも、ゾーンディフェンスの大きなメリットです。

ゾーンディフェンスでは、ディフェンス側の選手は特定のエリアを守っているため、選手同士で一定の距離が保たれています。

また、ボールを奪ってからの速攻時の役割分担も事前に行うことが多いため、守備でボールを奪ってからすぐにパスをつないで攻撃へ切り替えやすくなります。

例えば2-3のフォーメーションだと、オフェンス側にシュートを打たれた場合、後ろ3人の選手の誰かがリバウンドを取ることを前提に、前の2人はシュートが打たれたタイミングで前線に走り出しています。

加えて、ゾーンディフェンスを実行することで相手の外からのシュートを誘いやすいため、リバウンドを確保してそのまま速攻につなげるチャンスも増えます。

バスケのゾーンディフェンスのデメリット

続いて、バスケのゾーンディフェンスのデメリットを解説します。

デメリット①:パス回しに弱い

「パス回しに弱い」というのは、ゾーンディフェンスの代表的な弱点です。

ゾーンディフェンスではエリアを守ることを重視するため、相手に素早く正確なパスを回されると、守備の隙間を突かれてフリーの選手を作られやすくなります。

特に外側から中へとテンポよくパスを繋がれると、守備のズレが生じて対応が後手に回りがちです。

その結果、オープンシュートを許したり、簡単にインサイドへ侵入されるリスクが高まるのです。

デメリット②:アウトサイドに弱い

「アウトサイドに弱い」というのも、ゾーンディフェンスの大きなデメリットです。

ゾーンディフェンスではインサイドを固めるためにゴール付近に選手が集まりやすく、その分、外側のディフェンスが手薄になりがちです。

そのため、相手チームに正確な3ポイントシュートやミドルシュートの上手い選手がいると、外から得点を許しやすくなります。

特に素早いパス回しで守備のズレを作られると、フリーでシュートを打たれる場面が増えてしまいます。

オールコートのゾーンディフェンス「ゾーンプレスとは」

ここまで説明したゾーンディフェンスは、いずれもハーフコートの場合の話です。

そして、オールコートの場合には、ゾーンディフェンスは「ゾーンプレス」となります。

(ゾーンプレスのイメージ画像)

ゾーンプレスとは、相手のボール運びを高い位置からプレッシャーをかけて阻止する守備戦術です。

通常のゾーンディフェンスがハーフコート内での守備にとどまるのに対し、ゾーンプレスは相手がボールを運ぶ段階からディフェンスを仕掛けます。

ゾーンプレスの目的は、相手にプレッシャーをかけてパスミスやトラベリングを誘発し、より相手のコートに近い位置からターンオーバーを狙うことです。

そのため、相手のリズムを崩したいときや、試合終盤で一気に点差を詰めたい場面などで使用されることが多い戦術です。

まとめ:バスケのゾーンディフェンスを覚えよう

ゾーンディフェンスは、バスケの試合でチーム全体で守備を固め、相手の攻撃パターンを制限できる有効な戦術です。

2-3や3-2、1-3-1など状況に応じたフォーメーションを使い分けることで、インサイドやアウトサイドへの対応力を高められます。

ゾーンディフェンスの特徴を理解し、試合の流れや相手の強みを見極めながら、チームに合った形で取り入れることが勝利への鍵となります。

Follow @ssn_supersports