その瞬間、ヒューストン大のアキーム・オラジュワンとクライド・ドレクスラーは、呆然とボールの行方を見つめていた。

1983年のNCAAトーナメント、決勝戦の終了間際だった。ノースカロライナ州大の最後のシュートはリングを大きく外した。だが、そのボールをロレンゾ・チャールズがリムの手前でつかみ、そのままダンクを叩き込んだのだ。圧倒的優位を予想されていたヒューストン大が、52−54でノースカロライナ州大に敗れた瞬間だった。

「あのあと何年も、僕とアキームは会うたびにあの試合について語り合った」とドレクスラーは振り返る。「20試合戦えば、19試合は僕たちが勝っていただろう。あれはまさに運命の試合だった」。

ドレクスラーにとって、これが大学生活最後の試合になった。彼とオラジュワンが同じユニフォームに再び身を包むまで、それから12年の歳月を必要とした。

2人が初めて会ったのは、ヒューストン大のキャンパスだった。1年先輩のドレクスラーは地元の高校出身で、当時のヒューストン・ロケッツのフォワード、ロバート・リードとは知り合いだった。

「ロバートは僕を車に乗せて試合会場まで連れていってくれたりした。モーゼス・マローンと一緒に練習をしたこともあるよ。ロケッツでいつかプレーするのが、僕の夢だった」

もっとも高校時代のドレクスラーは無名で、有名大学からの誘いはほとんどなかった。彼の素質が開花したのは、ヒューストン大を30年にわたって指揮した伝説のコーチ、ガイ・ルイスと出会い、新入生ながら先発メンバーに抜擢されてからだった。

「他の学校が全然目をつけなかったなんて信じられん。クライドがリムに向かっていく姿を見れば、先発で使うことにまったく迷いはなかった」

ルイスの期待にドレクスラーは応えた。同級生のジム・ナンツ(のちにCBSのスポーツ・アナウンサーとなる)は、彼に“グライド(滑空)”というニックネームを与えた。クライドのもじりであるのと同時に、そのプレースタイルを的確に表現するニックネームだ。優雅に空中を滑ってゆくドレクスラーの華麗なダンクは、見る者に鮮烈な印象を残した。

一方のオラジュワンは、ナイジェリアからアメリカにやってきたばかりだった。名前のアキームのスペルは当時、HakeemではなくAkeemだった。もともとサッカーのゴールキーパーで、バスケットボールの経験はほんのわずかしかなかった。アメリカの大学でプレーすることにしたのも「奨学金を貰いながら勉強ができて、学位が取れたら仕事に生かせるだろう」という動機からだった。

ルイスはこの大男にまったく期待をかけておらず「正直、最初はアキームがどれほどの選手かはわからなかった」という。だが、ドレクスラーの見方は違った。

「もちろんアキームがこの地上で最高の選手になるなんて思ってはいなかった。でも彼の練習ぶりや生活態度を見ていれば、いつかとてつもない選手になることは想像できた」

オラジュワンもドレクスラーに対して同じ見方をしていた。

「クライドのプレーを見てすぐに、これはプロになる人だなと思ったよ。それに、人間的にも最高だった」

2人には共通する部分がたくさんあった。物静かで真面目。他人から注目されるのは苦手だが、競争心は人一倍あった。オラジュワンとドレクスラーの間に友情が生まれるのに、さほどの時間はかからなかった。

ルイスにバスケットボールの基礎を一から叩き込まれ、急速に実力を伸ばしたオラジュワンは″アキーム・ザ・ドリーム″の名を授けられる。アメリカン・ドリームを追いかけて海を渡ったオラジュワンはまた、コーチにとっても夢のような選手に成長していった。

ドレクスラー、オラジュワン、ラリー・ミショーの3人は、派手なダンクを連発し観客を魅了した。規律を重んじ、派手なプレーを好まないコーチが多かった当時の大学バスケット界にあって、ヒューストン大は異端的な存在だった。

やがてこのトリオは、成績優秀な学生の称号であるファイ・ベーダ・カッパ(優等学生友愛会)をもじって、ファイ・スラマ・ジャマ(ダンク友愛会)と呼ばれるようになった。

華やかさだけでなく、実力も一級品だった。82、83年と2年続けてNCAAのファイナル・フォーに進出。83年にはランキング1位、優勝候補の最右翼と思われていた。だが、26連勝で迎えた決勝戦で格下のノースカロライナ州大に足を掬われた。スローテンポの試合展開に持ち込まれ、ダンクはわずか1本しか決められなかった。この試合は、今でもカレッジ・バスケットボール史上有数の番狂わせとして語り継がれている。

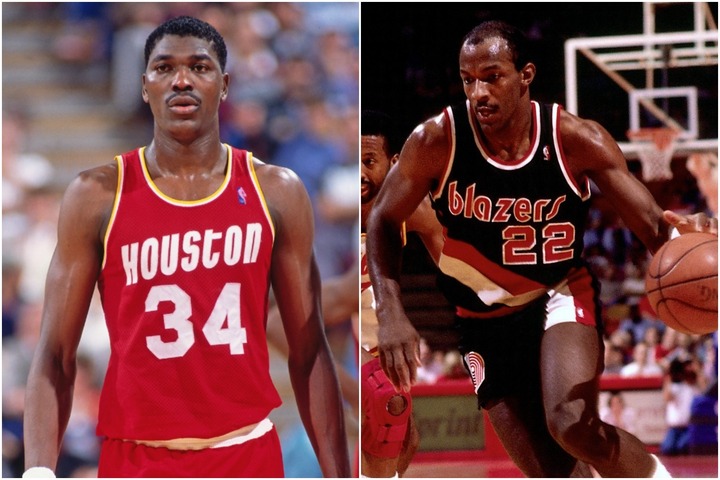

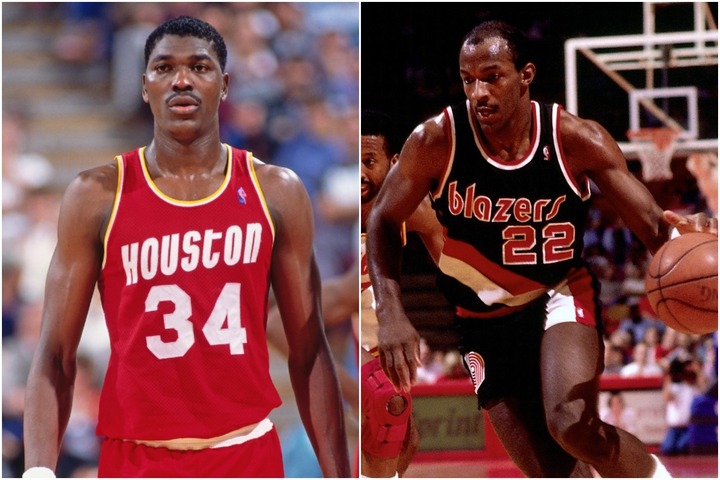

ドレクスラーにとって、優勝を果たせなかったのは心残りだったが、オールアメリカンに選ばれたこともあり、プロへの転向を決意した。だがNBAの評価は予想以上に低く、ポートランド・トレイルブレイザーズの14位指名だった。ジャンプショットが不安定で、ディフェンスもあまり良くなかったのがその理由だった。

「ジュリアス・アービングの再来だ」という声もある一方、「試合が決まってからショーを演じるだけのダンカーに過ぎない」という評価もあった。それでも、名将ジャック・ラムジーの下でアウトサイドシュートの改善に取り組んだドレクスラーは、着実に力をつけ、3年目にはオールスターに選ばれるまでに成長した。

大学に留まったオラジュワンは、84年に3年連続でファイナル・フォーに進んだが、ジョージタウン大のパトリック・ユーイングとのビッグマン対決に敗れ、またも涙を呑んだ。

それでも84年のドラフトでは最高の評価を得て、1位で指名されることは確実だった。当時のドラフトでは、東西両カンファレンスの最下位球団がコイントスをして1、2位の指名順位を決めていた。この年はウエスタン最下位のロケッツと、イースタン最下位のインディアナ・ペイサーズから指名権を獲得していたブレイザーズがコイントスに臨んだ。

結果的にオラジュワンは表を選んだロケッツに指名されたが、もし裏が出ていればブレイザーズに指名され、再びドレクスラーとチームメイトになっていたはずだ(センターが欲しかったブレイザーズは、2位指名権を使って、マイケル・ジョーダンを差し置いてサム・ブーイというビッグマンを獲得した)。(後編に続く)

文●出野哲也

※『ダンクシュート』2004年6月号原稿に加筆・修正

Follow @ssn_supersports