掲載協力・WHITE BOARD SPORTS

■登壇者

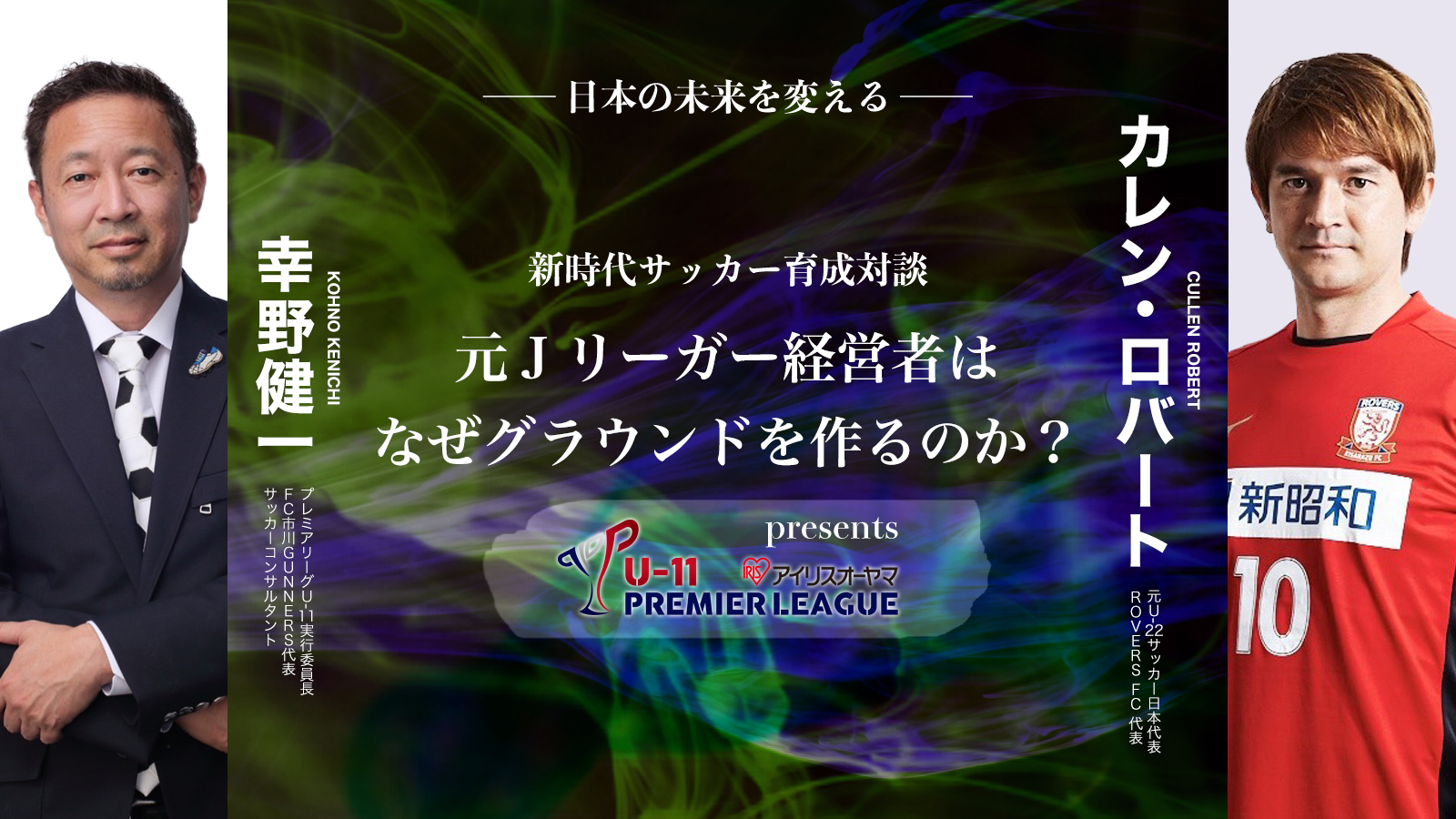

・幸野健一|プレミアリーグU-11実行委員長/FC市川GUNNERS代表/サッカーコンサルタント

・カレン・ロバート|房総ローヴァーズ木更津FC代表

■ファシリテーター

・北健一郎|サッカーライター/ホワイトボードスポーツ編集長

現役時代から思っていた千葉への恩返し

──カレン・ロバートさんといえば、現役時代の華麗なプレーだったりドリブルだったりを覚えてる方が多いと思います。引退後は、どういう活動をされていますか?

カレン 木更津市、茂原市、印旛郡栄町というところでサッカー施設、サッカースクール、サッカークラブをやらせてもらっています。出身は茨城県土浦市ですが、育成年代で柏レイソルと市立船橋高校にお世話になってプロ入りしたので、千葉県にすごく恩を感じています。千葉県に恩返しをしたいという気持ちで今の取り組みをしています。

──現役を引退されたの何年前ですか?

カレン 第一線から身を引いたのは、2年前になります。ただ今でも自分のチームでプレーを続けています。

──国内ではジュビロ磐田に入団し、ロアッソ熊本でもプレーされました。その後の海外挑戦では、どういったクラブでプレーしていましたか?

カレン オランダにあるVVVフェンロのテストに合格して、3シーズンはオランダでプレーしました。イギリスでプレーしたい思いが強かったのですが叶わず、タイ、韓国、インドを渡り歩きました。

その間もイギリスでプレーしたい思いが強く、最終的には下部のリーグでもいいと思い、3年前にイギリスの7部でプレーしました。セミプロの契約で1年弱プレーし、一昨年の3月に帰国して、房総ローヴァーズ木更津FCの経営をさせてもらっています。

──幸野さんとボビさん(カレン・ロバートの愛称)の繋がりはいつから?

幸野 5年前かな? 正確にいつというのは忘れてしまいましたが、一緒にサッカーをやったり、僕の試合に来てくれたりしていました。それからの仲で、去年はボビの誕生日を2人でお祝いしました。

──そんな2人が情報交換するようになったきっかけは?

カレン 僕から、健さんに連絡したことがきっかけです。ケンさんはイギリスにも行かれており、サッカーの経験が高い方で、一度お話しを聞きたいなと。フェイスブックで繋がって、船橋のお店でお話しさせてもらいました。

──ボビさんのキャリアなら、指導者や解説者に進む方が一般的かなと思います。そこはイメージされていなかった?

カレン 全くイメージしていなかったですね。自分のサッカークラブを持って、強くしていきたいという考えを持っていました。僕は指導者に向いていないので、日本サッカーをよりよくする立場でやっていけたらなと。27歳で企業して、次が8期目。順調すぎるくらいにことが進んでいますね。

──それまでビジネスをやってきていない元サッカー選手が、起業するリスクは高いと思うのですが、ケンさんいかがでしょう?

幸野 リスクよりも、起業してビジネスマンとして自分のクラブを作るという目標が大きかったのかな。普通だったら、指導者の道にいくことが多い。でもボビはイギリスの7部でプレーして、自分が理想とする小さくても満員になるようなグラウンドやクラブをイメージできた。

そういうものを日本で作りたいという思いが、伝わってきました。自分の持っている知見をボビに伝え、「いつかでっかいことやるんだなぁ」と思っていたら、5年であっという間に抜かされちゃいました(笑)

カレン そんなことない(笑)。当時、ケンさんはすでにフルピッチを持っていました。だから話を聞きたくて、相談したのが始まりでしたね。

──グラウンドを作るにはどうしたらいいんですかって話だったんですね。

カレン そうです。フルピッチを持ってるって方はほんとに少ない。ほとんどいないなか、ケンさんはすでに持っていたので、どこをどうやったんだろうと。過程や経緯、裏話を聞きました。

グラウンドを作りたい思いが芽生えた理由

──今日のメインテーマは『元Jリーガー経営者はなぜグラウンドを作るのか』です。そもそも、何故グラウンドが必要だったのですか?

カレン Jリーグを目指すクラブを作りたいと思っています。特に千葉県への恩返しとして、千葉県をサッカー王国にしたい思いが強いです。静岡県がサッカー王国と言われていますが、ジュビロで6年半プレーしてその理由がわかりました。サッカーのステータスだったり、天然芝の数だったり、女子サッカーの普及だったり、エスパルスを応援する番組やジュビロを応援する番組がローカルテレビ局であったり。

それらを千葉県に置き換えると、まずはグラウンドがそれほど多くない、女子サッカーも普及されていない、レイソルやジェフの応援番組もない。「これはなんとかしないといけない」ということで、最初にグラウンドを作りたいと思いました。それはオランダにいる時から思っていたことです。

──ボビさんは北アイルランド人のお父さんと日本人のお母さんがいます。実際、ヨーロッパのサッカーの風景はご自身の中にありましたか?

カレン それはなかったです。お父さんはマンテェスター・ユナイテッドが好きで、お兄ちゃんもサッカーが大好き。けれど海外サッカーを観る機会はなかったですし、海外のサッカー環境も知りませんでした。20代でオランダでプレーしてから、ヨーロッパサッカーの文化に触れました。

その時から日本とは大きな差があるなと感じていましたが、イギリスに行ってさらに感じましたね。オランダよりもさらに進んでいて、「サッカーの母国はすごいな」と。その経験を踏まえて、日本サッカーを少しでも前進させたくて、千葉県というエリアに絞って活動しています。

──ボビさんの物事の捉え方や見え方は、選手目線というよりもビジネス目線ですね。ヨーロッパサッカーを見て「この技術がすごいな」、「この戦術がすごいな」という見方をする人が多い。しかしボビさんは、仕組み、環境、文化が目に入っているんだなという印象があります。

幸野 私もボビと同じで目線ですね。数年間ヨーロッパにいましたが、サッカーの違いだけではなく、取り巻く人たちや環境、文化などの違いを強く感じました。じゃあ、なぜそうなるかというと、人々の生活の中にサッカーが入り込んでいるから。

サッカーとともに生きている人たちがいるから、こういう環境ができるんだなと。羨ましい思いと、日本が追いつくためにはここまで達しなければいけないのかという思いがありました。

──ケンさんはボビさんより先にグラウンドを作っていますが、その経緯は?

幸野 ヨーロッパでは、基本的にグラウンドとクラブハウスがあるものを“クラブ”としています。なので、イギリスでは5部や6部などの小さなクラブでも、必ずグラウンドとクラブハウスがあります。例え小さくても、設備があることで文化やクラブの空気感が宿る。

しかし日本だと関東リーグクラスのクラブでも、グラウンドを持っていない。時間で利用者が変わるので、グラウンドにチームの雰囲気が残らない。それを見て、グラウンドやクラブハウスがあることは、大切なことだと感じた。私のグラウンドに戻ってくると、子どもたちが毎日のように来ている。それが私のクラブの雰囲気。これはすごく大事なことだなとつくづく思います。

──日本におけるグラウンドは、ほとんどの人にとって使用するために取るもので、作るものではないですよね?

幸野 それは間違いないです。でも私は、どうしてもグラウンドが欲しかった。以前の人たちは、そもそもグラウンドを作ることは不可能だと思っていました。無理だと思えば絶対にできません。私はできる前提で考えていました。闇雲に欲しいと言っているわけではなく、ビジネス的な戦略を立てて考えていました。

具体的には、PFIというビジネスモデルの手法を学んでいて、それを活用しました。もちろん、私一人で作ったわけではなく、一緒にやっている方たちがいるからできたこと。一人ではできなくても、みんなでできる。そういうチャンスが巡ってきたので、ずっと温めてきたものを実現化することができました。そこには大きな情熱があったし、どうしてもグラウンドを持ちたかった。7年経ちますが、本当に良かったと思っています。

── PFIとは具体的にどういう手法ですか?

幸野 イギリスでサッチャー政権が崩壊するってときに、イギリスを再生させるために生まれた法律です。プライベート・フィナンシャル・イニシアティブの略です。簡単に言うと民営化みたいなことで、国をスリム化して助けること。日本にもPFIは入ってきて、実行されているものもたくさんあります。

ただスポーツ施設への応用はまだ少なく、おそらく7年前に私たちが日本で最初に取り入れました。簡単に言うと、公園や市の土地にファンドを作って、投資家から集めたお金でグラウンドとクラブハウスを作る。民間会社としてサッカークラブの運営をして、利益をファンドに返すことによって、市は何もなかった空き地にグラウンドを提供できるようになり、さらに賃借料金も入る。僕のクラブは利益を出し、ファンドは利息を受け取って、子どもたちは喜ぶ。

4者が幸せになる仕組みです。使われていない土地は誰にとっても価値がないものですが、ここに命を吹きかけることによって宝の山に変わる。関わるすべての人たちが恩恵を受け受けるような形がPFIの仕組みです。

──今きれいな人工芝になっているグラウンドは、もともとどういった土地でした?

幸野 小川の脇にある場所で、川の氾濫に備えた遊休地でした。その後、水工事が終わって水が出なくなったにもかかわらず、そのままにされていた土地でした。

廃校を利用したグラウンドビジネス

──ボビさんはどのような仕組みでグラウンドを作りましたか?

幸野 廃校利用でしょ?

カレン そうです。イオンモール木更津でソサイチができるグラウンドを作って、どういう形で収入を得られるかの実績を作りました。その実績から、年間でどれくらいの収入があるかを計算し、木更津市にプレゼンをさせてもらいました。

廃校を貸して頂けるなら、これぐらいのお金が入ってくる可能性があります。東京都や神奈川県はグラウンドがないので、校舎を宿泊施設にしたらこれだけの利用者があり、地域活性化に繋がりますと。このプレゼンが通って、昨年4月から木更津市の中郷中学校を任されました。

──廃校を利用したとおっしゃっていましたが、どのように作られたのですか?

カレン 元々、学校だったので体育館は立派なアリーナとして活用しました。校舎の耐震性の低い部分だけは、木更津市に解体して頂いて、残った校舎で宿泊施設を作りました。学校としては珍しく、グラウンドは道路を挟んだ向かい側にあるので信号を渡る必要があります。広さは1万平米ぐらいあって、そこにグラウンドをバーンと作りました。

──簡単に「バーンと作らさせてもらいました」って言ってますけど(笑)かなりの費用がかかったのでは?

カレン めちゃくちゃかかりましたし、利益は少ないですね。

──ケンさんは、ボビさんが中学校の校庭をグラウンドに転換するっていう話を聞いたとき、どのように思いました?

幸野 私自身も、廃校利用は前から考えていました。チャンスがあれば、物件があればやりたいなと思っていたので、先を越されたなと思っています(笑)。

──廃校利用をやりたい理由は?

幸野 今は人口の減少によって、廃校になる学校が増えてきています。廃校の何が良いかというと、グラウンドだけでなく校舎もあります。座学ができる環境があるなど、様々な可能性があります。居抜きで使うことができるので、チャンスがあればやりたいなという思いがありました。ただ、物件がなければできないわけで、ボビはいい物件に巡り合って実現したわけですから、素晴らしいなと思います。

──中郷中学校の件は、ボビさんが優先的に交渉されたんですか?

カレン 3社競合で、プレゼンをしました。最終的には890対894とか、わずか4点差でギリギリ勝ち取りました。

──コンペのような感じ?

幸野 公共の施設だからコンペにしなければダメなんですよね。

──独占で依頼することはできないわけですね。廃校利用でいうと、ボビさんの地元でもある茨城の水戸ホーリーホックが「アツマーレ」という施設作りましたね。

カレン あのグラウンドは、totoの助成金を使っていると思います。校舎をきれいにして、一般の方にジム部分を開放しています。一般の方が利用している横で選手がトレーニングすることもあるようですね。

──この廃校利用は、グラウンドを作るスキームとして有効だと感じていますか?

カレン 小学校だと少しグラウンドが小さいですが、中学校ならフルピッチを作れます。グラウンドを作りたい方がいれば、アンテナを張っていた方がいいです。土地の利用料金は、長期的に安く貸してくれます。

そもそもサッカーのグラウンドを作る際に気を付けたいのは、長期契約で低い家賃であること。そうじゃなければ、回収することは無理です(笑)。家賃を間違えると、とんでもないことになります。家賃と同じくらい大事な要素は、長期契約であること。長い期間で返していく。そうじゃないと、今の日本では厳しいですね。

幸野 サッカー場はフルピッチ1面で1万平米。その巨大な土地を使ってサッカー場を作るビジネスは、日本で一番不経済なビジネス。サッカー場にすると、駐車場やそのほかの用途で活用できない。1万平米あって、サッカー以外で稼ぐことができない。つまりサッカー場は、ビジネスの観点から一番手を出してはいけないものです。

グラウンドビジネスのリアル

──すごくリアルな話ですね。今日参加してくださったみなさんのなかには、いつかサッカー場を作りたいと思っている方もたくさんいると思いますが(笑)。

幸野 やっぱりリアルを伝えないといけない。サッカー場を作ることは、本当に大変。グラウンドは、諸々の工事で1億円前後で作ることができます。全国、どこで作ってもそれほど大きな差はありません。ボビだって、億かかってるよね?

カレン 億は超えてますね。グラウンドを作る際に、まずは下地を綺麗に作るところからスタートします。

幸野 下はコンクリ?

カレン いや、コンクリにはせずに、採石だけです。

幸野 絶対それが良い。

カレン 以前、アスファルトの上にコートを張らせてもらったことがありましたが、硬くて身体のあちこちに衝撃がありました。

幸野 子どもの疲労骨折とかあって、身体に良くない。

カレン 今のグラウンドは砕石なので、ラインが波打っています。でも完璧に平らなグラウンドの方が、不自然だなと。

──これはマニアックな話で、グラウンドを作った人じゃないとわからないような話ですね(笑)。やっぱり、下がコンクリートだとケガのリスクが高くなる?

幸野 グラウンドが硬いと、子どもたちの育成に良くない。そもそも日本は、練習する時間が長すぎて、疲労骨折多い。そこへ硬いピッチでプレーさせると、さらにケガが増えるてしまう。それだけはしたくありませんね。

幸野健一(こうの・けんいち)

プレミアリーグU-11実行委員長/FC市川GUNNERS代表/サッカーコンサルタント

1961年9月25日、東京都生まれ。中央大学卒。サッカー・コンサルタント。7歳よりサッカーを始め、17歳のときに単身イングランドへ渡りプレミアリーグのチームの下部組織等でプレー。 以後、指導者として日本のサッカーが世界に追いつくために、世界43カ国の育成機関やグラウンドを回り、世界中に多くのサッカー関係者の人脈をもつ。現役プレーヤーとしても、50年にわたり年間50試合、通算2500試合以上プレーし続けている。育成を中心にサッカーに関わる課題解決をはかるサッカーコンサルタントとしても活動し、2015年に日本最大の私設リーグ「プレミアリーグU-11」を創設。現在は33都道府県で開催し、400チーム、7000人の小学校5年生選手が年間を通し てプレー。自身は実行委員長として、日本中にリーグ戦文化が根付く活動をライフワークとしている。また、2013年に自前の人工芝フルピッチのサッカー場を持つFC市川GUNNERSを設立し、代表を務めている。

北健一郎(きた・けんいちろう)

WHITE BOARD編集長/Smart Sports News編集長/フットサル全力応援メディアSAL編集長/アベマFリーグLIVE編集長

1982年7月6日生まれ。北海道出身。2005年よりサッカー・フットサルを中心としたライター・編集者として幅広く活動する。 これまでに著者・構成として関わった書籍は50冊以上、累計発行部数は50万部を超える。 代表作は「なぜボランチはムダなパスを出すのか?」「サッカーはミスが9割」など。FIFAワールドカップは2010年、2014年、2018年と3大会連続取材中。 テレビ番組やラジオ番組などにコメンテーターとして出演するほか、イベントの司会・MCも数多くこなす。 2018年からはスポーツのWEBメディアやオンラインサービスを軸にしており、WHITE BOARD、Smart Sports News、フットサル全力応援メディアSAL、アベマFリーグLIVEで編集長・プロデューサーを務める。 2021年4月、株式会社ウニベルサーレを創業。通称「キタケン」。

Follow @ssn_supersports