高齢者の卓球は、中高生の部活と違って、一人ひとりのさまざまな状況をつかむ必要があります。

福祉や医療の援助で言う「アセスメント」が大切であるともいえます。

卓球したい本人も指導者も、双方が課題・希望・能力・環境ほか、ここで述べていくことをつかんでいけると良いでしょう。

しかし、初めからすべてを把握するのは無理ですので、内容によっては長い時間をかけると良いと思います。

特に、指導者につきましては、まずは「相手との信頼関係づくり」を大切にしていただければと思います。相手のプライドやプライバシーを尊重することが重要です。

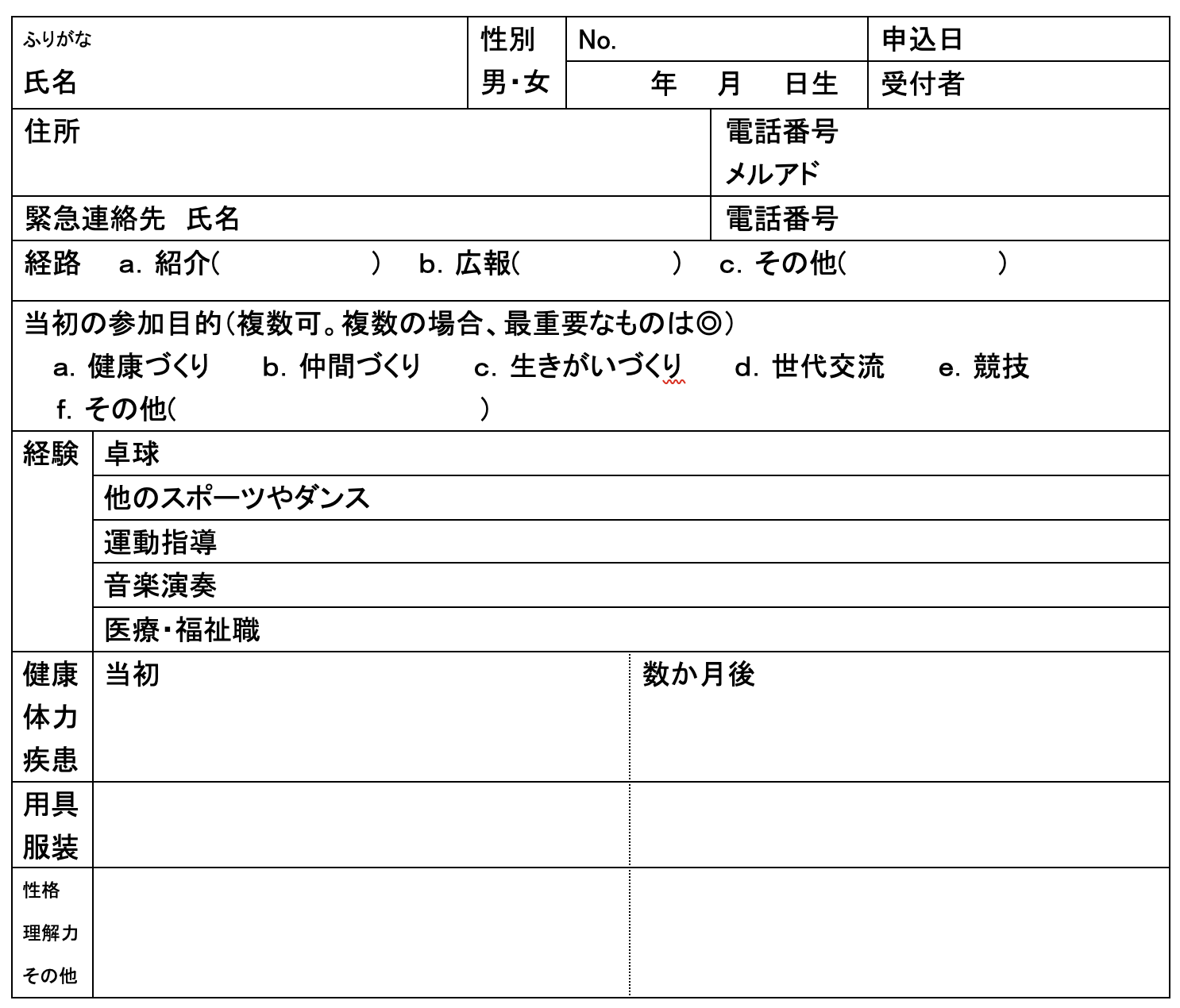

なお、最後に、アセスメントの記録様式例を示しはしましたが、特にこのような様式を活用しないまでも、指導者の頭の中で記憶できるのであれば問題ないと思います。

(1) 目的を知る

高齢者は長い人生を歩んできていますので、一口に卓球をすると言っても、それぞれが異なった目的を持っています。

次の章の「動機づけ」で書いたように、新たな目的が加わっていく場合もあります。

その時々にどのような優先順位を持っているか考え、達成できているかを振り返ってみると良いでしょう。

【さまざまな目的】

① 健康づくり…ストレス解消、新陳代謝促進、ダイエット、介護予防

② 仲間づくり…社会参加、相互扶助、伴侶探し

③ 生きがいづくり…趣味づくり、役割づくり

④ 世代交流…孫・ひ孫世代への貢献、若さを保つ

⑤ 競技…技術の向上、試合に出場、賞状賞品獲得

一口に健康づくりと言っても、心身のうち特にどこを改善していきたいのかを考え、自分なりの目標を設けてみると良いでしょう。

「よく眠れた」など感覚的なもの、視力・握力や体重など数値化しやすいもの、医療職などによる評価が必要なものなど、内容に応じた効果測定ができればと思います。

(2) 体の状況を知る

高齢期は、慢性疾患や後遺症がある、感染症への抵抗力が弱いなど、心身面への配慮が必要なことが少なからずあります。

たとえば、糖尿病、高血圧、骨粗しょう症、心疾患、パーキンソン病の方への配慮など、よくある疾患については医療知識を得ておくと良いでしょう。

特に休憩や水分補給が十分必要な人はどういう方かを知っておきたいものです。

また、腰が丈夫でない方や転倒の危険がある方については、フォア(特にロング)はやめ、バックショートのみにしておくと良い場合もあります。

自閉スペクトラム症(アスペルガー症候群)か、事故や疾病の後遺症や手術ミスによる脳の損傷(高次脳機能障害)のため、「理解力、人間関係、感情・表情、コミュニケーション」に問題が出ている場合もあります。

ここでは、どのような心身状況の場合はどうすれば良いかについては、相当の紙面が必要になるので割愛しますが、ご本人も指導者も、それぞれに応じた心身状況の留意点を知っていくことを望みます(個別性があるのでなかなか難しいことですが)。

卓球の会場や近所に、応急手当や救命、その他医療に関わる人や機関があるかどうかもつかんでおくと良いでしょう。

また、メンバーの中に医療・介護の知識・経験がある人がいるか把握できていると、いざという時に頼れるかもしれません。

(3) スポーツ歴を知る

卓球の経験年数をつかむ際には、いつの時代の卓球経験であったかということも重要です。

たとえば戦前戦後の頃であれば表ラバーや木ベラしかなかった時代で、たいていは日本式ペンの卓球経験なわけです。

近年になって卓球を始めた人は、ラバーが良いので、よくドライブほか回転を利用しますが、昔の卓球経験者は面(角度)を合わせて当てるミート打ちができ、温泉卓球のツルツルラバーでも案外打てたりします。

卓球経験があまりなくても、「他にどのようなスポーツの経験があるか」を知っておくと、感覚がつかみやすい、教えやすいという場合があります。

たとえば、球技系は、「下半身のスタンス、フットワーク、重心移動ほか」に卓球と近いものがあり、ラケットやバットやスティックなど物を使って打つ運動は、「ミートの仕方、グリップの力のタイミング、肩甲骨ほか体全体の使い方」に卓球と近いものがあります。

特にテニスから派生した卓球は、ロブやスライスほか近い部分があります。

他のスポーツをしていた人がイメージしやすいものの例としては…

・バレーボール…高い球をアタックのようにスマッシュ

・相撲…張り手のようにプッシュ

・ボクシング…フックのようにドライブ

・弓道や水泳…肩甲骨の使い方は弓をひいたり、クロールするように

・野球…投げたり打つ動作の重心移動や肩甲骨の使い方

・サッカーやバスケ…フェイント

・バドミントン…前陣での手首の使い方

・ビリヤード…回転サーブの理屈

・ダンス…リズム感

他のスポーツ経験に応じて、得意そうな部分から教えていく・覚えていくという手もあるでしょう。他のスポーツの用語や体の使い方を知っておくと、より教えやすいと思います。

なお、ピアノや声楽など音楽をしていた人には、練習にメトロノームを使用する場合もあります。「3拍子で」など音楽用語を使ってのアドバイスも良いでしょう。

(4) 性格・理解力を知る

中高生の部活のように、ある程度上下関係のある組織と違い、高齢者の卓球は地域のヨコ社会の中での卓球です。

そもそも、「ただ打ち合って体を動かせればいい、特にアドバイスなどいらない」という人もいます。

しかし、そういう人も違うラケットを試してもらったり、ちょっとしたコツを伝えると、さらに卓球のおもしろさを知るという場合があります。

最初は教えてもらう必要などないと思っていても、コツを知ったり、指導によってうまくなった人がいると教えてもらいたくなるということがあるのです。

各自のプライドを尊重し、人間関係づくりが大事な場合があるので、気長に関わる必要があるでしょう。

なお、自治会など身近な地域でのサークルか、広域でのサークルかによって、参加者の感情の表わし方に違いは出てきます。

もっとも、高齢により、何かの後遺症(あるいは認知症やもともとの発達障害)で感情のコントロール、感情の表現があまりできない人もいます。(医薬品の副作用の場合もあり)

このような方が、単に排除されるか、周りが理解して受け入れるか、福祉施設等での卓球に移行するかは、メンバーや指導者、あるいは地域の状況により変わってくるでしょう。

言葉の理解力や、運動神経も個人差がかなりあります。

指導者のトーンが高く早口だと、理解しにくい人もいます。口頭(聴覚情報)だと理解しにくくても、ホワイトボードや張り紙など文字で示すと理解できる人もいます。

週に1回の練習だけだと前回のことを忘れてしまう人もいます。

若い人も同じですが、「スタンスはこうで、振り方はこう、球の見極めはこうして」など一度に複数のことを言うと、1つしかできない場合もあります。

なお、理解力や動作について、もう少し勉強されたい方は、「境界知能」や「協調運動障害」についても調べてみていただければと思います。

(5) 卓球仲間を知る

ある卓球サークルで、参加者に指導者が教える際、その参加者が他にどのサークルにも属しているか、あるいは「過去にどういう人にどのように教わったか」で、本人が混乱してしまう場合があります。

本人が過去に教わったことに固執する性格かどうかも知っておくと良いでしょう。

「各個人の状況をよくつかまずに指導する人」に教わった場合、たとえば腰の具合が悪い人に対して「もっと腰を使って振って」と言われると、「卓球はムリ」と思って辞めてしまうかも知れません。

各個人の体や動きの状況に応じたスタンス、重心移動、膝の使い方、フットワーク、クセ、そして相手の球に応じた打ち方などは、高齢者だけでの卓球サークルではあまり教えてもらっていないこともあります。

回転やナックルの基本的な知識、ラバー・ラケットの種類・特徴の基本的な知識も、案外知らなかったりすることがあります。

本人は「何がわからないかがわからない」、指導者は「何がわかっていないのかがわからない」という状態の中で、どのようなレベルの卓球仲間と活動してきたかをつかんでおくと、何を教われば良いか・教えれば良いかのヒントが見えてくるでしょう。

指導者は、さらにサークルの人間関係について、少しずつ掴んでいけると良いと思います。

人間関係がぎくしゃくするのは、「アドバイスを求めていないのに教えたがる」、「あまり来ないのに会の活動に口出しする」、「会長でないのに仕切ろうとする」、「自分本位な打ち方ばかり」、「いつも同じ人としか打たない(できない人の相手はしない)」、「特定の男女の関係」、「おしゃべりしてばかり」、その他さまざまな理由があります。

一方で、初めは問題だった会員について、他の会員や指導者の持っていき方によって、サークルに馴染んでいけるようにできると良いでしょう。

(6) 用具や服装を知る

高齢者が持参するラケットには、まれに「え?この年代物を…」「100円ショップのラケットか…」など驚く場合があります。

木ベラやアンチでも打てるという指導者であれば、そのようなラケットでもあまり問題なく教えられるとは思いますが、その人の相手をする人がたいへんなので、普通のラケット・ラバーに移行していくよう、うまく誘導していく必要があります。

汗をよくかく人(力みがちな人や緊張する人など)は、台や床に汗が飛び散っていることがあります。交代前に、持参していただいたタオルで台をふいていただいたり、モップで床をふいていただくなど、周りへの配慮を促す声掛けも必要です。

シューズは、体育館履きがなく、運動靴を持参される人もいますが、中には底が厚かったり、ひっかかりすぎる靴(逆にツルツルすぎる靴)もあるので注意が必要です。

(7) 費用負担能力を知る

高齢者は収入の格差がかなりあり、個人レッスンを受けたり、用具を揃えたり、遠征できるほどの人から、ラバーの買い替えもままならない人までさまざまです。

家計の状況はつかみづらいので、推察していく必要がありますが、状況を知らずに安易にラケットやラバーの買い替えをすすめるようなことはしないようにしたいものです。

いよいよラバー買い替えが必要になった場合には、長持ちするかどうかという面も念頭に置いた提案が必要な場合もあります。

あるいは、競技者から中古ラバーの寄付をいただいておき、張り替えたこともあります。

また、卓球サークルの忘年会新年会などの会場・費用についても、気を遣う必要がある場合があります。

(8) 会場の状況を知る

高齢者は目の状況の個人差も多いのですが、照明や採光によって、白とオレンジの球のどちらかが見やすいということがあります。ラージボールやサウンドテーブルテニスの球はオレンジです。

白が見やすいかオレンジが良いか、率直に尋ねてみると良いでしょう。

会場の床、壁、天井が白の場合は、オレンジが見やすいという人がいます。

高齢者の卓球サークルは、3~4台程度の小さい部屋で行われる場合があり、よく冷暖房を入れることがあります。冷暖房によっては、球が風の影響を受ける場合もあります。

また、冷房は休憩している人が体を冷やさないよう注意が必要です。

公共施設の床は、ワックスがけのあとはすべりやすくて危険な場合があり、逆に滑りが悪い床のためにつんのめってしまう場合があります。ある老人福祉センターの卓球会場は、床がカーペットであり、機敏にフットワークしてしまうと危険な会場でした。

表1 アセスメントシート例(指導者の聴き取りによる)

筆者プロフィール:長渕晃二(ながぶちこうじ)

NPO法人日本卓球療法協会理事長。NPO法人日本ピンポンパーキンソン理事。明治学院大学大学院修了(社会福祉学修士)。短大・専門学校での教員・卓球顧問や福祉施設での卓球経験あり。現在有料老人ホーム、デイサービス、介護予防サロン、メンタルクリニックで卓球療法を行う。著書は『コミュニティワーカー実践物語』(筒井書房)、『卓球療法士テキスト』『卓球療法入門』(サイドウェイズ)ほか。

Follow @ssn_supersports