静岡県浜松市を拠点に活動するクラブチーム「U.N.G.」。

このクラブは、指導者の内山直英さんが、自身の卓球経験や地域とのつながりを活かして立ち上げた、全国でも少し変わったスタイルのクラブだ。

今回は、そんなU.N.G.の成り立ちから指導の哲学、印象に残る選手とのエピソードまで、内山さんにじっくり話を伺った。

自分がやってきた道を、次の世代へつなげたい

写真:現在は行政書士事務所を運営する傍ら、指導者として卓球に携わっている内山直英さん/提供:U.N.G.

強豪だったのですが、体育会に2年間所属すれば体育の単位が取れるという制度があったこともあり、まずは2年間頑張ろうと在籍していました。

3年生になるタイミングで司法書士の予備校に通い始め、両立が難しくなったため部活を辞めました。

その後、神奈川の金融機関に就職しましたが、独立志向があったため、独立を機に浜松へ戻りました。

写真:指導する内山直英さん/提供:U.N.G.

指導の現場から自然と生まれたU.N.G.

だから名前をどうしようかという話になったとき、「うなぎ(UNAGI)」からU.N.G.に決まりました。

あとは私が行政書士をしているので、内山直英行政書士の略称もU.N.G.でちょうどいいかなと(笑)。

写真:教え子に囲まれる内山さん/提供:U.N.G.

自分が選手としてやるより、子どもたちが強くなっていく姿を見る方が楽しくなってきて、クラブをつくることになりました。

ゼッケンの所属が別でも、練習に来る子が多いという少し珍しい形態ですね。良い言い方をすると、毎週強化練習をやっているみたいな感じです。

もちろん事前に所属クラブの指導者ともきちんと話をして、理解を得てから受け入れるようにしています。

写真:指導する内山直英さん/提供:U.N.G.

というのも、私が独立を機に浜松に戻ってきたとき、全国レベルの選手が練習する場所や相手がいない状態でした。

私は大学でも卓球をしていたので練習相手としても重宝されたということが1つ。あとは、私は親御さんにも方針をしっかりと話した上で指導するからか、親御さん受けも良くて預けてくれやすかったのが1つ。

最後に、U.N.G.だとクラブの垣根を越えて練習できるので、県内の強い選手同士誘い合ってきてくれたというのが大きいですかね。

また、大学生チャンピオンに輝いた岡野俊介選手(愛工大名電高→朝日大)と今泉蓮選手(野田学園高→埼玉工業大)は一緒にここで練習していましたし、日本大学で活躍した手塚大輝さん、最近YouTubeなどで話題の楊奇真さんもそうですね。

特定の所属というわけではなく、レベルアップの場として通ってくれていた子が多いですね。

写真:楊奇真さんの結婚式での内山直英さん/提供:内山直英さん

最初は2週間に1回だけ来ていたという子が、だんだん週1回は来る、土日は必ず来る、平日の練習にも来るというように、頻度がどんどん増えていく感じにはなりましたね。

写真:関東学生リーグ敢闘賞のトロフィーを持って報告に来た教え子の手塚大輝さん/提供:U.N.G.

強くなることより大事なものを育てたい

1つがクラブの垣根を越えて練習しているからこそ、メインの指導者が誰なのかを明確にすることです。

僕がメインなら責任を持って関わりますし、他クラブの監督がメインであれば、あくまでプラスアルファとして関わるようにしています。

写真:球出しをする内山直英さん/提供:U.N.G.

その中でもその子が目指せる一番上のレベルまで引き上げてあげたいというのはずっと一貫している基本方針です。

写真:教え子に囲まれる内山さん/提供:U.N.G.

卓球がうまくなるだけでなく、社会に出たときに役立つ力もクラブで身につけてほしいと思っています。

基本的に私は厳しく接する場面は必要だと思っています。褒めるのと厳しくするのだと少し厳しいことが多いぐらいです。ただそれは練習中のことです。

オンとオフをしっかり分けて、緊張とリラックスのメリハリをつけることを意識しています。

写真:指導する内山直英さん/提供:U.N.G.

練習だけでなく、未来につながる関わりを

福田純大くんが小学5年生のときに「エリートアカデミーに行きたい」と言った時は、「じゃあそこを目標にしてやろう」と頑張りました。かなり強かった学年だったのですが、運もあり、その目標を実現してくれたのは心に残っていますね。

例えば岡野俊介なんかも「名電に入りたい」となって同世代には篠塚、谷垣らがいてどうかなというところだったんですが、本人もかなり頑張って最終的に名電に入れたのは嬉しかったです。

他にも勉強と卓球を頑張っている中学生が、目標としていた進学校に行けたとかそういうのも嬉しいです。

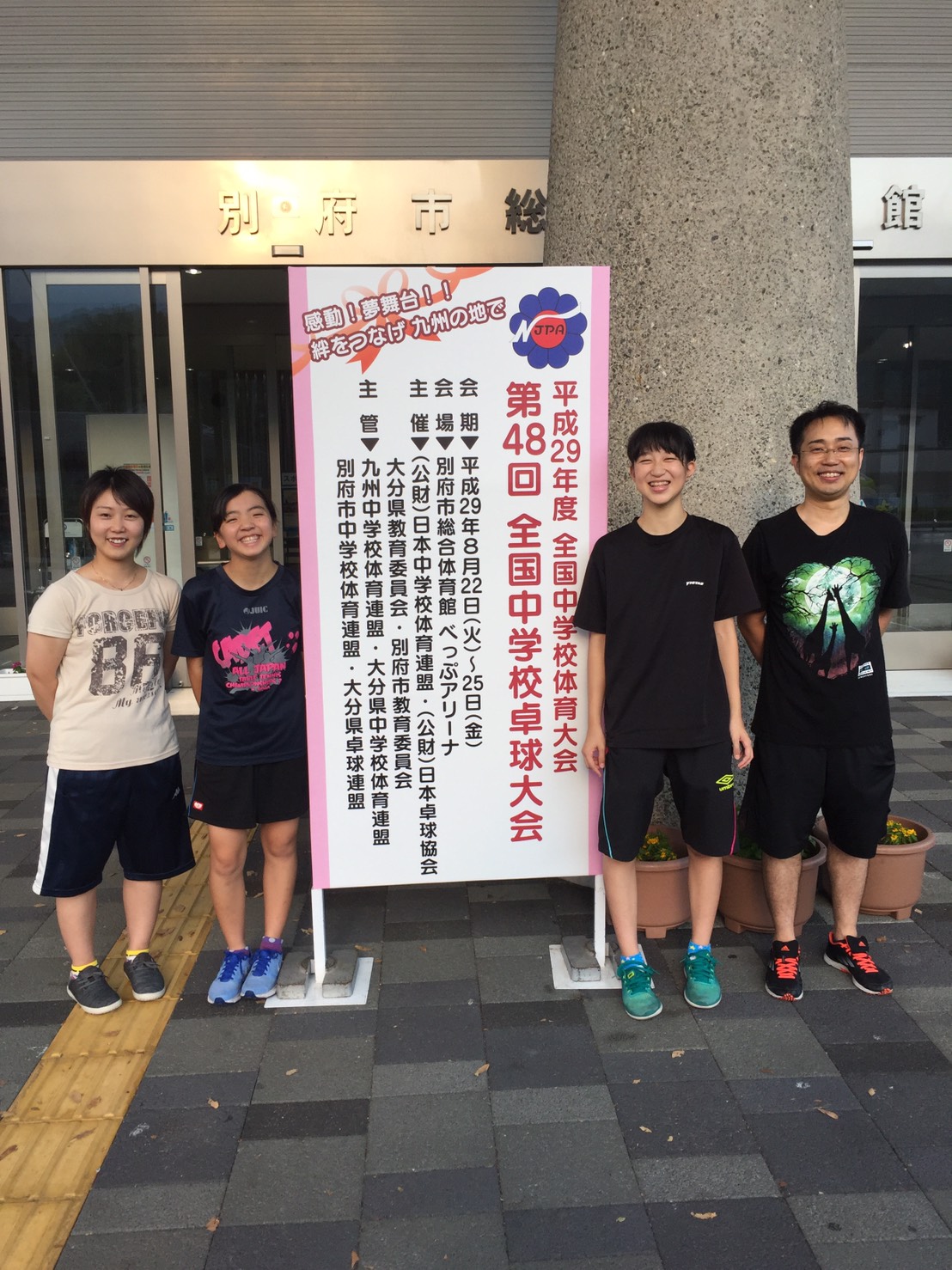

写真:平成29年全中での写真/提供:U.N.G.

この試合に勝つためにこの練習をしよう、というのがバッチリハマった気がして、練習が試合に繋がったと感じてものすごく嬉しかったですし、印象に残っています。

写真:当時の楊奇真と内山さん/提供:U.N.G.

写真:楊奇真さんの結婚式での内山さん/提供:U.N.G.

将来的には指導者の育成や、障がいのある子も含めた誰もが参加できる環境づくりも目指しています。

また、強くなった子はもちろん、多くのOB・OGが顔を出してくれるのは、卓球を教えてて良かったなと思える瞬間ですし、そういう場所であり続けたいです。

OB・OGはもちろん、OB・OGの親御さんも練習に参加してくれて、いろんな方に支えていただいているクラブです。今は、OBの親御さんで理学療法士の資格を持つ方が毎回練習に参加して、指導にあたってくれています。

U.N.G.が「本気で向き合える場所」であり続けるために、これからも周囲の支えを借りながら、選手とともに成長していきたいと思います。

取材・文:山下大志(ラリーズ編集長)

Follow @ssn_supersports