はじめまして。

NPO法人日本卓球療法協会理事長の長渕晃二と申します。

私は長年、介護・福祉やまちづくりに携わってきましたが、そのいずれにも卓球が活きることはたくさんありました。

そこで本連載「卓球でまちづくり」では、わたしのこれまでの経験などを交えながら、卓球を通じた地域活性の可能性を全4回にわたって探っていきます。

第2回では、「卓球を通じたまちづくりの具体例」というテーマでお話しさせていただきます。

>>シニア世代からの卓球入門 第1回:卓球のおもしろさと連載のねらい

比較的やりやすい活動づくり

地域の人と人とのつながりを作るには、地域の微妙な人間関係にも配慮し、①会員制のサークル、②対象は限定でも会員制ではない教室、③障害児者や要介護の方の施設など、多様な場を作る必要があります。

会員制のサークルの場合

「いつでも誰でもどうぞ」ではなく会員制の卓球サークルを作るには、初心者卓球教室や対象別卓球教室(年代や障害・疾患)や方法別卓球教室(ラージや卓球バレー)の修了者の会が一般的です。

学校別・保護者対象・企業別や自治会町内会・老人クラブ内のサークルづくりも考えられます。

開かれた卓球教室の場合

公共施設や卓球場で、前述のようなランク別、対象別、方法別の教室はありがちで、さらにはメンタルクリニックで精神疾患患者対象の卓球教室、病院との連携によるパーキンソン病患者対象の卓球教室など、当事者団体的な場づくりも考えられます。

障害児者や要介護の方の施設

放課後等デイサービス、生活介護(障害者デイサービス)、通所リハ(デイケア)、通所介護(デイサービス)、各種老人ホームでの卓球療法については、

第1段階:単発イベント

第2段階:月1回

第3段階:週1回

など、徐々に頻度を上げていきます。

それにつれて、ボランティアの参加も増え、施設が人をつなぐ場になります。

自宅でできること

天候・地域状況・体調により外出困難な場合は、自宅でも球つき・壁あて、家族で卓球バレー、VR卓球などの方法があるので、住民にはその方法を知らせていきたいものです。

ご自宅に訪問卓球療法の例もあるので、個人宅が人をつなげる拠点にもなりえます。

つながりづくりのイベント

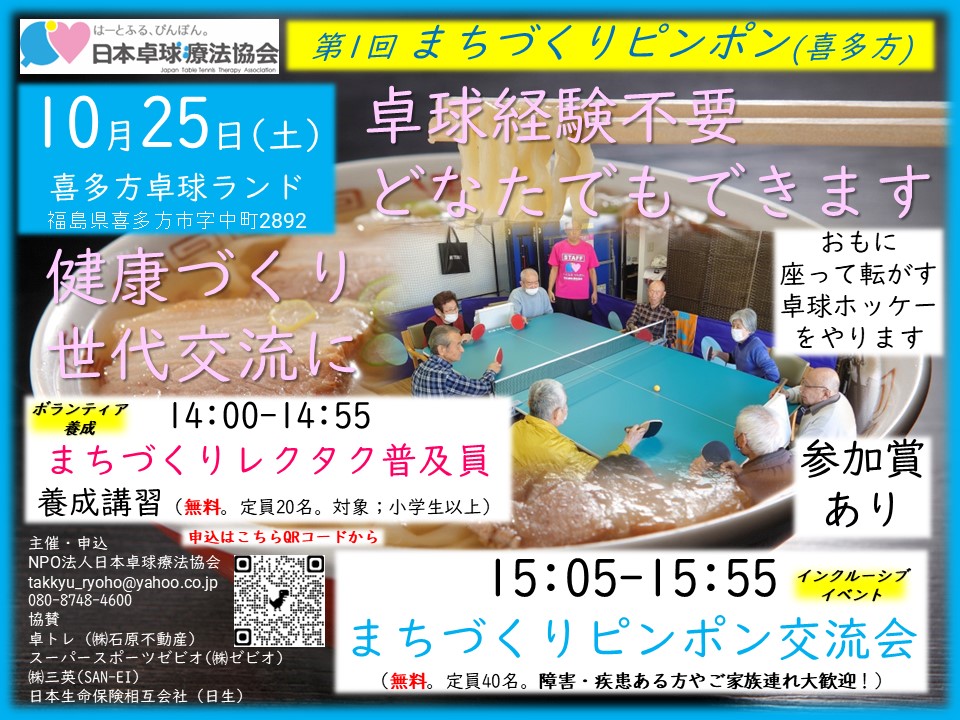

また、つながりづくりを行ううえではイベントの開催も有効な手段です。

イベントの種類としては、婚活、世代交流、国際交流、卓球レクリエーション大会などがあげられます。

婚活

若い世代対象や、中高年齢対象の卓球交流パーティーを開催。

卓球はしなくても何かのプレゼンかパフォーマンスだけの参加もありにします。

世代交流

乳幼児から100歳超えまで、多世代が参加できる卓球バレーほかのイベント。1歳くらいでもおすわりできる子は台上におすわりし、手で球を転がして参加できます。

国際交流

市町村内在住の外国出身者との卓球交流イベント。

海外の姉妹都市や、関係する海外のかたとの交流企画や視察受け入れ。

料理や音楽もあると良いですね。

卓球レクリエーション大会

サウンドテーブルテニスによる視覚障害体験、車いす卓球の体験、卓球バレー・卓球ホッケー、卓球台野球盤、マシンでバッティング、卓球ボーリング、卓球ダーツ、卓球球いれ、床で卓球サッカー、スリッパ卓球、TAKETTOなど、多様なゲームを体験。

また、さまざまなラケットや球の体験もいいですね。

異分野とのつながり

さらには、異分野とのつながりを作ることも、まちおこしに繋がります。

地場産業

地域の企業・商店は、まちづくりの貴重な拠点になりえます。

スポンサー、イベントの賞、社屋活用、障害者雇用、社員健康維持、卓球に関わる新商品・サービス開発、地場産業に関わる新たな卓球の創設、観光業、その他を通じて産業振興に関与していけると良いでしょう。

保育・教育

児童分野での卓球の普及は重要な課題と言えます。食農保育、幼老統合ケア、木育などと連携も考えられます。

木育を行うおもちゃ美術館やウッドスタート宣言が各地に広がっていますが、コルクの球と木の用具での卓球も良いでしょう。

医療

医療関係もまちづくりの拠点になり得ます。

例として、「卓球を取り入れている精神科」「健康増進施設を併設した医療機関」「健康サポート薬局の指定を受けた調剤薬局」「パーキンソン病治療を行う医療機関」などがあげられます。

なお、まちづくりにおいて、医師卓球連盟加入の医療職などとの連携もできると良いでしょう。

大学

まちづくりには若いパワーや研究者と連携し、その活力を取り入れましょう。

自治体の地域に大学等が無くても、比較的近い大学・短大・専門学校のスポーツ、医療、福祉、教育、心理、栄養、美術・音楽、経営、農林水産、その他の専門家・学生と連携するなどがあげられます。

研究室との連携による研究費活用も考えられます。

国内外からの収益

最後に、まちづくりのために必要な財源の確保手段についてもご紹介します。

国内から

地域経済の視点からは、他地域から財源を得ることも重要です。

講師・執筆依頼、視察謝礼、自主セミナー開催が考えられます。

海外から

ゆくゆくは、海外からの視察・交流(観光とセット)や、海外向けセミナー開催もできると良いでしょう。

筆者プロフィール:長渕晃二(ながぶちこうじ)

NPO法人日本卓球療法協会理事長。NPO法人日本ピンポンパーキンソン理事。明治学院大学大学院修了(社会福祉学修士)。短大・専門学校での教員・卓球顧問や福祉施設での卓球経験あり。現在有料老人ホーム、デイサービス、介護予防サロン、メンタルクリニックで卓球療法を行う。著書は『コミュニティワーカー実践物語』(筒井書房)、『卓球療法士テキスト』『卓球療法入門』(サイドウェイズ)ほか。

Follow @ssn_supersports