2011年の東日本大震災後に設立された、「一般財団法人UNITED SPORTS FOUNDATION」(以下、USF)。日本全国でイベントを開催し、スポーツ振興とスポーツの魅力を伝える活動を続けている。

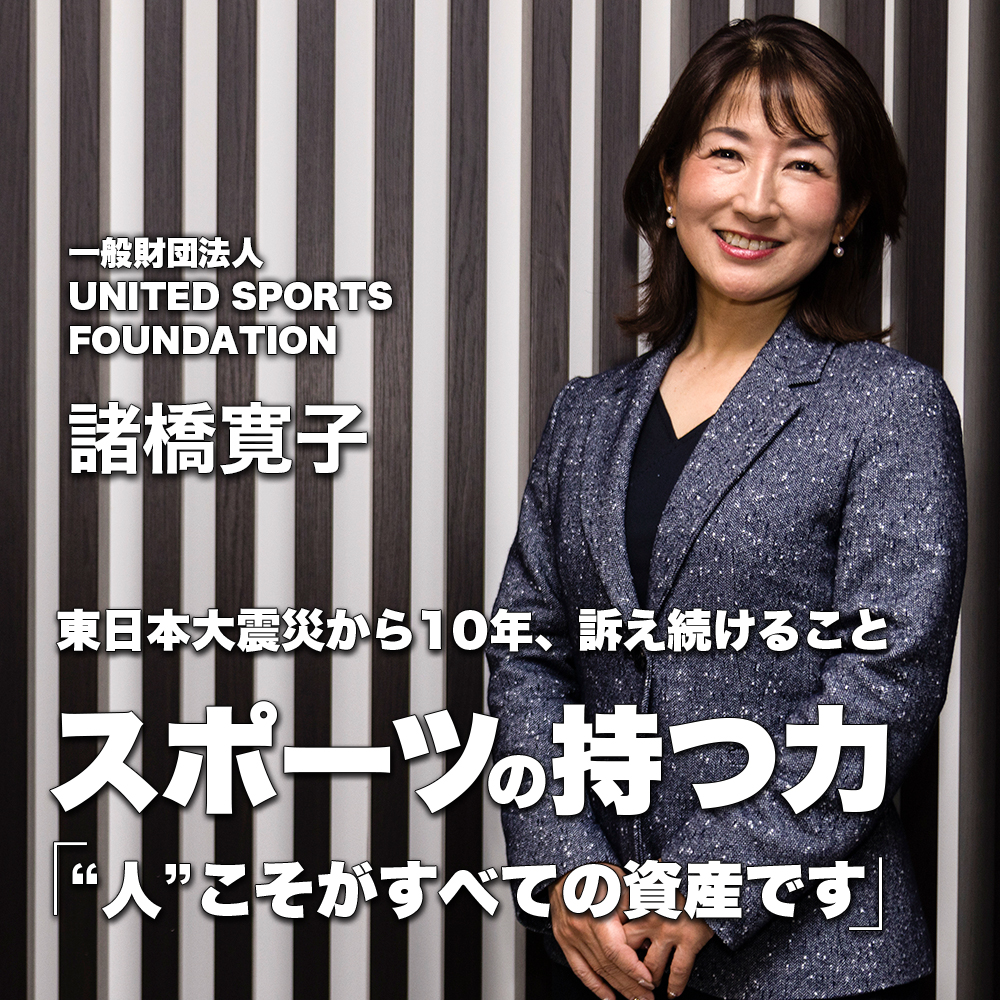

その活動には、バスケットボールの田臥勇太選手、フィギュアスケートの高橋大輔選手など多くのトップアスリートが賛同する。代表理事を務める諸橋寛子氏は、活動を通じて日本のスポーツ界の様々な課題に直面してきたという。

設立10年の活動を振り返りつつ、日本のスポーツ界がどう変わるべきかを聞いた。

■クレジット

取材=上野直彦、北健一郎

写真=福田俊介

文=佐藤智朗

■目次

・震災で知ったスポーツの持つ力

・スポーツを通じて変わる子どもたち

・日本スポーツ界は「競技一辺倒」から脱却すべき

・若手がスポーツ現場でもっと輝ける環境づくりを

震災で知ったスポーツの持つ力

──USF設立の経緯を教えていただけますか?

諸橋寛子(以下、諸橋) 2011年3月の東日本大震災時、私は福島にいました。たくさんの建物が倒壊するなか、私も衣類の提供や炊き出しのお手伝いをしていたんです。

少しずつ落ち着きを取り戻してきたころ、印象的だったのが国内外から訪れたアスリートの方々でした。子どもたちは彼らと一緒にスポーツをしたり遊んだりしたわけですが、その間だけ子どもたちに笑顔が戻ったんです。

子どもたちの笑顔を見たとき、スポーツの持つ力を強く感じました。これほど大変な状況下でも、人々を前向きにして笑顔を取り戻してくれる。そんな力がスポーツにはあるんだと。

この実感が、財団設立の最初のきっかけです。その後、国内外から集まった資金をもとに財団が誕生しました。

──設立当初はどのような活動をしていたのですか?

諸橋 衣類やシューズ、バット、ボールといった物資を届けていました。それ以外にはアスリートの方々と共に、被災地を回っていましたね。

活動中、海外の団体からも連絡が来ていました。特にアメリカからは連絡が多く、私たちが中心となってアテンドしていました。

連絡をくれた団体には、「NBA Cares」という被災地支援などを行なうNBAの組織もありました。福島へ来てくれた選手のひとりであるディケンベ・ムトンボ選手(コンゴ民主共和国出身の元バスケットボール選手。 2015年にバスケットボール殿堂入りを果たす)と共に、約2週間かけて東北を回ったんですよね。

それ以外にも、女子サッカーのアメリカ代表も来てくださいました。世界的な選手であるアビー・ワンバック選手の訪問は、テレビでも報じられていたと思います。

──そうそうたるメンバーですね。

諸橋 「Boks」という、リーボックが立ち上げた短時間でできる知育運動プログラムの団体の代表もいらっしゃいました。

東日本大震災以降、放射能被害への不安から外に出ることができなくなっていました。3カ月も走ることから離れると、子どもって転びやすくなってしまうんです。

それに危機感を覚え、子どもたちのため無料の運動スペースを用意しました。そこで約11万人の子どもたちが、Boksを体験しました。これが財団にとって、最初の活動だったと思います。

設立から約3年間は、「震災復興」として東北で活動していました。徐々にそれが落ち着いてきて、他県の子どもたちとも出会う機会が増えていったんですね。そこで知ったのは、「地域によって子どもたちって全然違うんだ!」ということでした。

それ以来、徐々に全国規模でスポーツを通じての教育に力を入れ始めていきました。

スポーツを通じて変わる子どもたち

──地域による違いというのは、具体的にどんなことでしょう?

諸橋 福島でスポーツキャンプを開催したときのことですが、全80名の参加者のうち20名を、関西の子どもたちから募ったんです。

人数比としては3:1じゃないですか。それなのに、圧倒的に関西の子どもたちの方が元気なんです(笑)。東北の子どもたちって、アイスブレイクを挟まないと仲良くなるのにすごく時間がかかります。

ところが、文化の違う子たちを一緒にすると、福島の子もどんどん積極的になっていきました。「環境によって人が変わる」という、大きな気づきがありました。こうした活動を繰り返すことで、「きっかけこそがすべてだ」と思うようになったんです。

スポーツが嫌いな子どもたちって、運動は体育以外でやらないパターンが大半だと思います。走るのが苦手、ボールがうまく使えない、運動音痴をバカにされた。こうした経験から、ますますスポーツを嫌いになってしまう子も多いでしょう。

ですが、プレゴールデンエイジやゴールデンエイジと言われる、運動神経が発達する時期に「スポーツって楽しいんだ」という経験をしたかどうかは、後の人生に大きな影響を与えると思うんです。

ほめられたり、みんなでやってうまくいったという経験があったり、プロの技を見て感動したり。これを早いうちに体験したら、きっと生活の中にスポーツがある、豊かな人間が育つはずです。全員がトップアスリートにはなれないけれど、スポーツを介してコミュニティが作れるようになると考えました。

この感覚を日本人全員に持ってほしい。日を追うごとにその思いが強くなり、あと50年はこの活動をやってやろうと思うようになりました(笑)。

──そうだったんですね。

諸橋 特に私が力を入れているのは、3泊4日かけて行なう「マルチスポーツキャンプ」です。

日本人のスポーツ体験は部活が基本で、子ども時代に1つの競技しかやらないことも珍しくありません。

しかし、海外ではシーズンごとにさまざまなスポーツを楽しみます。スキーやマリンスポーツ、乗馬やゴルフみたいに。そのなかでハマったものを見つけたら、「僕はバスケをやろう」となるわけです。小中学校を通じて、多くの競技を経験します。

──たしかに、日本では「ひとつの部活に打ち込んで、引退する」というのが一般的ですね。

諸橋 そうなんですよ! 活動をはじめてから10年、私はずっと日本の文化を疑問に思ってきました。

そこで、マルチスポーツキャンプでは3日間で4競技〜6競技を経験します。メジャースポーツ、マイナースポーツはもちろん、東京オリンピック・パラリンピックが開催されるのをきっかけにパラスポーツも取り入れています。

先日はウィルチェアーラグビーの元日本代表の三阪洋行さんに来ていただき、参加者に車いす同士のタックルを体験させました。

車いすがぶつかる衝撃に、子どもたちも「うわー!」と湧きたつんです。その衝撃が興味につながり、「ウィルチェアーラグビーを観たい!」という気持ちにつながります。

バトミントンの小椋久美子さんや池田信太郎さんの、スマッシュを体験するというプログラムを企画したこともあります。

オリンピアンのスマッシュスピードを体験したら、もう忘れられないじゃないですか。子どもたちには本物を体験してほしいので、ゲストの選手はオリンピアンや元日本代表、プロに限定しています。

トップアスリートを目の当たりにした驚きや喜び、楽しみが、スポーツにおける全てのきっかけになると思っているんです。だから、うちの財団にはスポーツに興味のない子や、今やっているスポーツが嫌いになってしまった子に来てほしいと考えています。

例えば後者の子だと、他の競技を経験するうちに「やっぱり僕、サッカーが好きだったんだ」となるケースが多いんですよ。

──かつての楽しさや面白さを思い出すんですね。

諸橋 「楽しむ」ということを、日本のスポーツ業界は忘れがちです。当然負ければ悔しいけれど、そもそも好きだからハマったわけじゃないですか。

ITの財団が主催する、プログラミングキャンプとコラボレーションしたこともあります。そこではプログラミングの課題をこなさないと、財団の用意したスポーツができないという企画を立てました。

すると、プログラミングが好きな子もスポーツが好きな子も、ものすごく真剣になるんです。「プログラミングは僕が中心になってやるよ」「じゃあ僕がスポーツで頑張って、得点を入れるよ」みたいに。

そうやって、お互いへの好奇心やリスペクトの思いが育っていきました。

──運動が決して得意ではない子どもたちを巻き込むために、そんな面白いプログラムを考えたんですね。

諸橋 日本は今後、人口がどんどん減り少子化が進みます。

スポーツ産業は現在8兆円で、2025年までに15兆円市場を目指すと国は言います。しかし、そもそもスポーツに興味を持ってもらわないと、この数字は達成できません。

興味を持つには、幼少期の体験が重要です。USFは非営利団体ですが、こうした活動が結果としてスポーツ産業を広げることになると信じています。

日本スポーツ界は「競技一辺倒」から脱却すべき

──USFの活動は、2021年で10周年を迎えました。これまでの活動を振り返っていかがですか?

諸橋 私はUSFの活動を通じて、目の前の社会課題をハッキリと浮き彫りにできたと感じています。

それは、スポーツにおける教育格差問題や、スポーツ環境やコーチの地方格差問題などさまざまです。「こっちの大会には出られるけれど、こっちの大会には規定上出られない」という、大人が作った理不尽なルールで子どもたちがどれほど犠牲になっているかも目にしました。

私はどうやったらそれを解決できるのか、スポーツでいい国が作れるかを考え続けています。

そこで参考にしているのが、海外で成功している事例です。

例えば男子プロゴルフツアーの運営団体であるPGAは、「ファーストティー」という団体を立ち上げています。これはゴルフを通じて、リスペクトや感謝の心を学ぶというプログラムです。

NBAでも人格形成の研修プログラムがあり、それを受けないと試合に出られません。海外ではこうした取り組みを、ずっと前から実践しています。

海外では、プロとして人々に夢を見せる立場であるアスリートには人間性も求められるという姿勢で、教育を行なっています。勝つことは重要ですが、日本では「とにかく勝つ」という競技一辺倒の教育になりがちです。

私は海外の事例を、もっと日本に導入したいと考えています。そしてゆくゆくは、日本オリジナルのプログラムを作りたい。それが結果として、社会問題の解決につながると信じています。

若手がスポーツ現場でもっと輝ける環境づくりを

──これからの10年を見すえて、USFでどのような活動をしていきたいですか?

諸橋 これからの10年は、地方と中央の格差をなくすような教育普及や、日本独自の新しい教育モデルを研究していきたいです。

──先ほどのプログラミングキャンプとのコラボのように、クロスカルチャーしていくことで新しいものを生み出していけるかもしれませんね。

諸橋 そうですね。

社会ではよく「共生」が叫ばれているじゃないですか。しかし私は、スポーツの世界において不思議なことがたくさん起きていると感じています。

例えばバスケットボールの場合、5×5も車椅子バスケットボールも3×3も、すべて一緒の協会でいいじゃないかと思うんです。しかし、実際にはそうなっていません。

本来、スポーツは人種などあらゆる垣根を越えて共生できるものです。オリンピックとパラリンピックはもちろん、知的障害を持つ人々のための「スペシャルオリンピックス」だって、同じ枠組みで考えることができるはず。

私は、スポーツではなく人間側に問題があると考えています。人々が自ずと、スポーツに枠を設けているんです。

そうした枠組みを越えられるよう、まずは今後10年、目先の子どもたちの現状を変えるべく活動していきたいなと思います。

──日本におけるスポーツは、今後どう変わっていくべきだと思いますか?

諸橋 今ある既存の形をブレイクスルーして、エンターテインメントや他の産業との融合を図るべきだと思います。

もっとスポーツの敷居を低くして、誰でもアクセスできるようにする。

間口を広げて、既存の考え方にとらわれず、他の分野と融合する。

そうすることで、日本という国が本当の意味で豊かな国になるし、海外との新たなつながりも生まれると思います。

それをなし得るのは、スポーツに関わってない人材以外考えられません。

しかし日本のスポーツ業界は、既得権益が多すぎます。若手に決定権がなく、活躍できる場が少ない。

「人」こそがすべての資産です。もっともっと、20代、30代、40代の方々が活躍できる環境を作りたい。だからこそ、すでに業界にいらっしゃる方々には、若手とともに、今までにない新しいチャレンジを前向きに捉え、応援していただきたいです。

■プロフィール

諸橋寛子(もろはし・ひろこ)

スペシャルオリンピックス日本・福島 副理事長

一般財団法人脳神経疾患研究所 理事

NPO法人ファースト・ティ・ジャパン 副理事長

福島県いわき市出身。2011年3月東日本大震災後、同年9月に設立された一般財団法人UNITED SPORTS FOUNDATIONの代表理事に就任。スポーツを通して社会文化振興に対する貢献、スポーツ文化振興に対する貢献、将来を担う子どもたちに対する貢献を活動理念とし、福島県内で活動後、現在は全国でイベントを主催。

Follow @ssn_supersports