“代表歴”は18年。日本代表応援団団長が、コロナ禍のW杯に現地参戦する熱すぎるワケ

日本代表の応援団「Poeira(ポエイラ)」の団長・山川太郎氏だ。

「みんな団長と言ってくれるけど、せめてリーダーと言ってほしい(笑)」

周囲のサポーターに慕われる彼は、気がつけば集団の“リーダー”になっていた。応援団の設立は2003年。日本フットサル黎明期と呼ばれた時代から、彼とその仲間たちはゴール裏で日本代表にエールを届け、共に戦ってきた。18年。その軌跡は、日本フットサルの歩みそのものだ。

2004年に初めての勝ち点、2008年に初勝利、2012年に初のグループ突破。一歩ずつ一歩ずつ階段を登っていると思っていた。しかし2016年、日本の連続出場は「3」で止まった。

選手だけではない。サポーターを含めて、日本のフットサルに関わる多くの人が心を沈めた。しかしそれでも、立ち止まるわけにはいかなかった。

普段、湘南ベルマーレのサポーターでもある山川氏は、エールを絞り出す声を、全力でコールする腕を、共に戦う情熱を、途絶えさせなかった。会場では彼が、いつも旗印になってきた。

「日本のサポーターが来ているぞと、伝えたい」

だから彼は、リトアニアへ向かう。今大会は直前まで観客を入れるのか、むしろ開催できるのかさえわからなかった。しかし有観客が決まった1カ月前、すぐさま彼はチケットを手配した。

行きたくても行けない仲間がいる。日本で祈る仲間がいる。山川氏は、それこそ日本を背負って立つように、サポーターを代表して現地で戦うことを決めた。

なぜ、そこまで熱くなれるのか。応援できるのか。戦えるのか。

日本代表応援団のリーダーに迫った。

取材=北健一郎

編集=舞野隼大

熱い時代を戦った選手の想いを引き継いでいく

──応援団名の「Poeira(ポエイラ)」はどんな意味ですか?

「ホコリ」という意味です。プライドの「誇り」ではなく、塵のほうの「埃」。2004年のワールドカップ前に、当時の日本代表監督、セルジオ・サッポが名付けてくれました。「会場の埃が巻き上がるくらい熱く盛り上げる」という由来です。サポーターのチーム名を代表監督が付けてしまうという時代でした(笑)。

──大会前に応援団主催の壮行会をレストランで開いて、代表選手が集まっていましたよね。

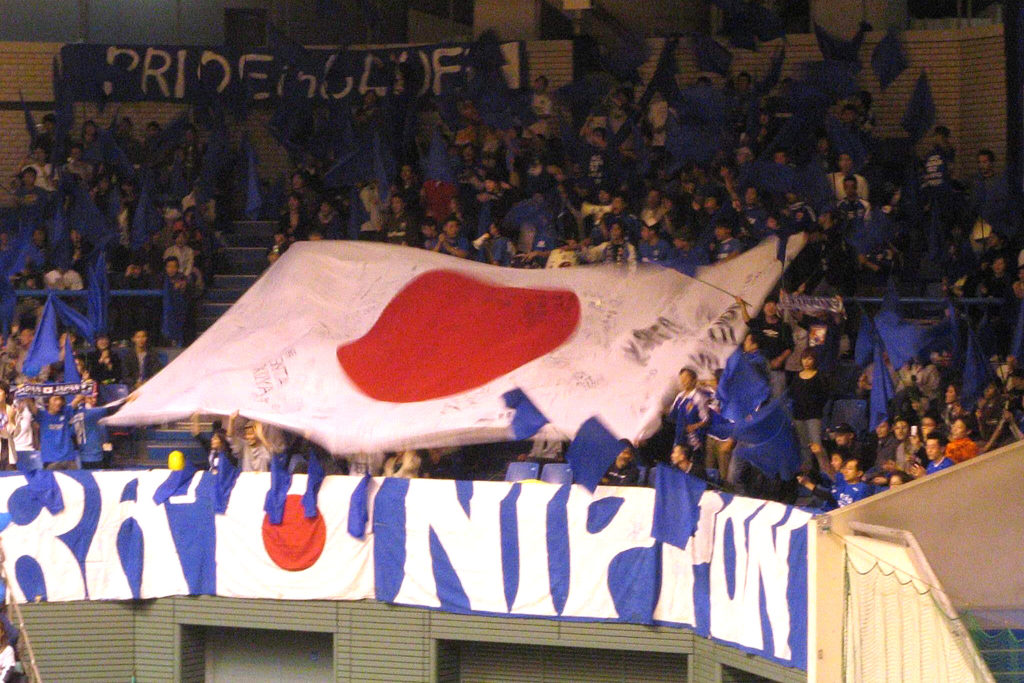

そうそう(笑)。大きな日の丸の旗にみんな寄せ書きして、その場で手渡ししました。

日の丸の大幕にみんなで書いたメッセージ。当時は日本代表の選手とサポーターの距離が今以上に近かった

日の丸の大幕にみんなで書いたメッセージ。当時は日本代表の選手とサポーターの距離が今以上に近かった

──当時は選手との距離感が今以上に近かった。その後、Fリーグが始まり、日本代表を取り巻く環境も変わっていきました。太郎さん自身の気持ちの変化はありますか?

自分の活動ということでは、向き合い方が弱まっているつもりはないのですが、もうすぐ20年になる年月を費やしてきて、フットサルがまだまだ盛り上がりきれていない悔しさや、自分の不甲斐なさを感じています。2004年に「世界一」と言い出したころは、2020年にはめちゃくちゃ盛り上がっているつもりでしたから。コロナの影響もありますが、今回のリトアニアももっと大勢の仲間と一緒に行きたかった。気持ちは折れることなく続けていきますけどね。

──今回の遠征は、あらゆる面で現地へ向かうハードルが高いのではないでしょうか。

仕事はある程度コントロールできるキャリアを重ねてきたのでなんとかなりますが、帰国後に14日間の隔離期間もありますからね。家族や周りの人に迷惑をかけたり、ウイルスを持ち帰ってしまったりするリスクはもちろんあります。今でも正直「行っていいのか」という気持ちがゼロではありません。ただし、コロナ禍の今は特に、なにが正しいかなんてわからない世の中ですよね。大人しく自粛していてもコロナにかかってしまうこともありますし、一方で、自己責任で行動して、他では得られない経験ができるかもしれない。あれこれ自分のなかで思い悩んだ結果、僕には日本を世界一にするという夢がありますから、「行くべきだ」と決断しました。

──太郎さんは、結婚もされていて、お子さんも小さい。仕事の責任も増していくなかで、サポーター活動を続ける難しさはないのでしょうか?

一般的には、そういうふうに思われますよね。わかります(笑)。でも、フットサルをずっと追いかけてきて、「世界一が夢」と思って生きてきたからこそ今の自分があるわけです。奥さんから「サポーターの姿がかっこいいから結婚した」なんて言われたことはないですけどね。でも、本気で目指すものがあるから、仕事も頑張れる。仲間もたくさんできた。情熱を持って生きてきたので、結婚や子どもが生まれたことを理由にライフワークをやめて熱を失ってしまったら、それこそ奥さんから「裏切りだよ」と思われるんじゃないかと思っています(笑)。

──家族の反対はありませんでしたか?

ありませんでした。コロナが流行り出す前から「次はリトアニアだから」と伝えていましたから。ワクチンは早い段階で打てていたので、やっぱり行こうと。昨年、ヒサ(久光重貴)が亡くなったことも大きなきっかけだったかもしれません。最近、すごく思うんです。人生一度きりだ、って。ヒサは、本当に何事にも一生懸命に打ち込む男でした。あれほどの情熱と強さを持っていたとしても、人生が終わってしまう。懸命に生きながらも亡くなってしまった彼の姿を間近で見てきたからこそ、自分もいつどうなるかわからないし、迷ったならやるべきと思うんです。

──次のW杯があるかも、もちろんわからない。

2016年がまさにそうでした。次も出られる保証はどこにもありません。2000年代は、同い年の小野(大輔)、木暮(賢一郎)、小宮山(友祐)が代表で活躍しましたけど、彼らは引退して次のステージに進みました。でも、サポーターはその場にずっと居続けられる。だからこそ、彼らの想いを引き継いでいかなきゃいけないという気持ちもあります。環境が今より苦しく厳しい時代に、「日本フットサルのために」と熱く戦っていた人がいました。その一方で、2016年のアジア選手権のように、「最強のメンバー」と言われながらW杯出場権を逃すこともある。ずっと見続けてきた人間として、そういった歴史を現場に引き継いでいきたいです。

──使命感、ですね。

誰にお願いされたわけでもないですが、そうした想いを勝手に持っているのかもしれません。大会があれば毎回行く、世界一になるまでついて行くと決めているので、アジア選手権やW杯が近づくたび、なんとかして行くための調整をするというサイクルです(苦笑)。

──無理をしているわけではない。

無理をしているとか、なにかを犠牲にしていると思われるようですが、自分ではそんなつもりはありません。むしろ、自分にとってプラスでしかありません。世界を意識しながらテンション高く、人より一歩前に出ていけることなんて、普通に仕事をしていてもそうそう味わえないですよね(笑)。そういう姿勢が仕事にも影響して評価を受けることもありますし、自分に返ってくるんだなと。みんなサポーターをやったらいいよって、思いますね(笑)。

──ということは、まだまだ満足はしていない、と。

そりゃそうですよ。まだ、世界で一番になってないですから。僕たちは「共に戦おう、世界一まで。俺たちがついているぞ」という横断幕を掲げています。世界との差は大きいと言う人もいるかもしれないですが、「世界一を目指す」と言い続ける人間が一人くらいいてもいいかなと。

初めてのW杯は応援で雰囲気を変えられなかった

──太郎さんとフットサルの関わりは?

1999年に、神奈川県で「湘南蹴族」というフットサルチームを立ち上げたのが最初でした。選手であり、運営者という感じで「フットサルで一番を取るぞ!」と意気込んでいました。2002年には、「スーパーリーグ」という、今はFリーグを戦うチームの前身チームなどが参加している、国内最高レベルの舞台まで上がれました。現在の湘南ベルマーレやバルドラール浦安、ペスカドーラ町田などが参加していましたね。

──つまり、ロンドリーナ、プレデター、カスカヴェウですね。

そうそう。そういうチームと対戦するところまではいきましたが、トップ・オブ・トップには届かなかった。当時は、「フットサルをメジャーにするぞ!」という想いと情熱があふれ出している人ばかりで、そうした人たちの尽力もあって気運が高まり、日本代表がそろそろワールドカップに出場できるかもしれないというところにきていました。そうしたなかで、自分自身は、プレーより応援のほうが得意なんじゃないかと思い始めていました(笑)。各チームにサポーターと言われる人が現れ始めていたので、みんなを集めて、日本代表のW杯予選を応援しに行こうという流れをつくりました。

──選手として上を目指すのではなく、応援する側に回ろうと。

子どものころからサッカーをプレーしながらJリーグのスタジアムに通っていたので、「サポーターに戻った」という感覚ですね。2003年から応援団の立ち上げ準備に入って、2004年にマカオで開催されたAFCフットサル選手権の応援に行きました。当時は、現在Fリーグでクラブの社長やGMをされている方たちや、選手の家族、彼女なども、みんなゴール裏にいました。みんなで日本代表を応援して、なんとかW杯へ行かせよう、とツアーをつくってマカオに乗り込んだんです。

──日本代表の試合を観たのもそれが最初ですか?

そうですね。当時は国内で試合をしたことがありませんでした。日本サッカー協会(JFA)名誉会長の小倉(純二)さんは、当時アジアサッカー連盟の理事でJFAの副会長だったのですが、マカオでお会いした際に、「W杯に出られることになったら日本で壮行試合をやってください!」とお願いしたんです。それがきっかけだとは思わないですが(笑)、2004年の出場を決めて、11月に壮行試合を2試合組んでくれたんです。アルゼンチン代表と幕張と駒沢で。初めての国内での試合でした。

日本で初めて開催された国際親善試合。駒沢体育館でアルゼンチン代表と戦った

日本で初めて開催された国際親善試合。駒沢体育館でアルゼンチン代表と戦った

──2004年大会の開催国は台湾でした。日本からは行きやすい場所でしたね。

それもあって、大勢でツアーに参加しました。でも、思い出すと今でも悔しい。初めてのW杯で、いきなり南米のパラグアイが相手だったので試合前は「どうなっちゃうのか」と感じたものですが、途中までリードしていて、勝てるという思いが込み上げていました。

──木暮賢一郎選手が勝ち越しゴールを決め、かなりいいムードでした。

そこで全員が舞い上がってしまいました。ピッチの選手たちも初めてのW杯で、パラグアイを相手に「リードをどうやって守ったらいいのか」という、変な空気になっているようでした。そこでサポーターが落ち着かせられる雰囲気をつくれたらよかったのに、スタンドも舞い上がって“イケイケドンドン”な応援しかできませんでした。サポーターの思い込みがあるかもしれないですが、すごく変な空気にしてしまったという後悔が残っています。

──33分に4-3で日本が勝ち越したものの、4-5で敗れてしまいました。

見事にしてやられましたよね。長いことサポーターをしていますが、後にも先にも、あんなにうまく仕切れなかった経験はありません。

──日本は、2試合目に優勝候補のイタリアに0-5で負けて、アメリカに1-1で引き分け。1試合目で勝っていれば上を目指せていたかもしれません。

パラグアイ戦の悔しさはよく思い出しますが、イタリア戦とアメリカ戦は正直、ほとんど記憶がありません。最初のW杯は苦い思い出ですね。

Follow @ssn_supersports