バスケットボールという競技における、世界各国のリーグの現在地を比較していくシリーズ「世界プロバスケリーグ比較」。前回の記事では、「NBA(アメリカ)」「NBL(オーストラリア)」「ユーロリーグ(ヨーロッパ)」「Bリーグ(日本)」のそれぞれのアリーナの活用方法や、各国のアリーナの特徴、また最先端テクノロジーの活用事例などを紹介した。加えて、ユーザーがどのような時にストレスを感じ、そのストレスを解決するための工夫なども記載。バスケットボールを通じた地域活性化のアイデアがそこには詰まっていた。

アリーナビジネスについて触れたところで、今回は昨今の時代では欠かせない、SNSなどを含めたデジタル戦略とプロモーションプランについて触れていこう。

前回記事:

世界のアリーナビジネスの最先端とは?感動体験を提供するための足し引き算 -世界プロバスケリーグ比較 vol.4-

それぞれのマーケティング戦略

まず、「NBA(アメリカ)」「NBL(オーストラリア)」「ユーロリーグ(ヨーロッパ)」「Bリーグ(日本)」それぞれのマーケティング戦略の前提を伝えたい。それぞれのリーグで成熟度も違えばビジネスとしての市場も大きく異なる。よって、NBAで今実行していることをBリーグも実行すれば同じように上手くいくか、と言えば決してそんなことはない。そのような意味で、それぞれのスケールや方向性によって異なる戦略を持っている。

まず、このシリーズでも再三にわたって伝えさせてもらっているが、やはり「バスケットボール」という市場において、「NBA」という存在は頂点であり最先端を走る存在である。あらゆる面でデジタル化が進んでおり「こんなことまでデジタル化しているの!?」と驚くことが多いほど。例えば、ファンの感情をデータ化していることで、NBA公式アプリでは、ユーザーの観戦行動・好きな選手・反応時間までトラッキング。これをAIが分析して、「あなたに合ったハイライト動画」を自動生成してくれるため、一人ひとりに合わせた“推しハイライト”を届けている。また、ブルックリン・ネッツの本拠地Barclays Centerでは「Amazon Just Walk Out」技術を導入。ファンはQRコードで入店ができ、カメラと重量センサーで商品認識しレジを通らずに購入&退店ができる。簡単に言うと無人セルフレジ。アリーナにお財布を持っていく時代ではないのだ。

さらに「NBA App」では、AIがリアルデータを使ってファンがトレード案を試したりできるサービスがある。仮想チームを作れば“本物の確率データ”で勝敗予測が出たりもする。ファンが“経営側”としてデータを操れ、超没入体験ができるものだ。このようにNBAでは、すでに「顧客参加型コンテンツ」だけではなく「ゲーム・シミュレーション形式の体験コンテンツ」がトレンドである。これによって、ファンエンゲージメントを高めていこうと考えている。

NBAでは特に、デジタルを単なる露出手段ではなく「ファンデータを資産化する仕組み」として機能し始めている。NBAのようなグローバル展開は難しくても、各リーグでも国内最大級のデジタルスポーツメディアとして進化する余地は大きいため、昨今各リーグでデジタル戦略が大きく動いていることは間違いない。以下は、簡単にそれぞれのマーケティングプランをまとめたものである。

| リーグ | 主軸 | ターゲット | 強み | 方向性 |

| NBA(アメリカ) | デジタル × グローバル | Z世代・海外ファン | スター文化・映像資産 | 世界ブランド |

| Bリーグ(日本) | 地域 × ファミリー | 国内ファン・新規層 | 現場体験・地域密着 | 国内定着 |

| NBL(オーストラリア) | 国際 × 育成 | NBA志向層・都市層 | 若手輩出・都市型経営 | 世界との接続 |

| ユーロリーグ(欧州) | 伝統 × 経済効率 | コアファン・欧州圏 | 熱狂文化・経営共同体 | 欧州統合型モデル |

NBAはすでに「デジタル × グローバル」に振り切っているが、他のリーグはそうではない。さらに言うと「グローバルブランド」か「地域コミュニティ」か、目指す方向性によってマーケティングの戦略も大きく異なることがわかる。

次の章からは、以下3つのテーマごとに紐解いていく。

「ファン層・観客の属性」

「デジタル活用/SNS戦略」

「グッズ・マーチャンダイジング」

ファン層・観客の属性

先にあえて「ファン」に関して、ネガティブなことを言っておきたい。

NBAは今、リーグもチームも圧倒的なリソースがあり、それぞれが世界へ向けてさまざまな情報を発信しているだけに、情報量があまりにも多い。ニュース、ポッドキャスト、アナリティクス系の動画、ハイライト...etc。

全部追いきれないため、コアファンが離れていってしまう危険性すらあるほど。バーチャル体験も最先端ではあるが、やはり現場の熱を感じたいファンが多く、メタバースやARなどを進めすぎることに抵抗があるファンも少なくない。

Bリーグも多少似ているところがあり、配信の質の向上と人気の急上昇により「チケットが取れない」現象が起きていることから「現地行かなくても良いかも」と思われてしまう危険性がある。それを解消すべくアリーナ改修や建設に向けて動いているが、現時点では「気軽に観戦に行ける」ではなく「チケット戦争に勝った人が観戦に行ける」状態で、新規ファンにはハードルが高い。特にB1。

NBLは「NBAの通過点」と思われがちなため、地元ファンは定着がしずらい。有望な選手が入ったと思えばNBAに挑戦してしまうという「NBAの通過点リーグ」という宿命が、地元のファンをより成熟させていくためにはボトルネックなのだ。

ユーロリーグは規模が大きいが故に、ヨーロッパ全体の統一感を作るのが非常に大変である。それぞれのお国事情がある中で、ユーロリーグというブランドの統一感やトンマナを合わせることが難しく、ファンとしては「ユーロリーグの試合を見ている感」はそこまで高くない。これによってロイヤリティの高いファンが成熟しにくいという、それぞれの問題がある。

そんな中でも、それぞれのリーグは「ここを伸ばすことで、こういうリーグになるんだ」という目標を持って活動をしている。それぞれのファン属性は、以下の通り。

| リーグ | 主なファン層 | 特徴・背景 |

| NBA(アメリカ) | グローバル層・ミレニアル/Z世代中心 | SNS・ストリーミング世代を的確に捉え、海外視聴者が全体の約70%を占める。特定都市に限らず、世界的ブランドスポーツへ |

| Bリーグ(日本) | ファミリー層・地域密着型ファン | 地元チームへの帰属意識を重視。アリーナ体験・グルメ・イベントといった“総合エンタメ化”で非バスケ層を開拓 |

| NBL(オーストラリア) | ローカル+NBA志向層 | 豪州代表やNBAを目指す若手への期待感。観戦者は20〜40代が中心。リーグ自体がNBAの“南半球版サテライト”として位置づけられつつある |

| ユーロリーグ(欧州) | 都市クラブの熱狂的ロイヤルファン+国際層 | 各国の都市対抗戦的性格が強く、地元クラブへの忠誠度は圧倒的。試合当日は街全体が「クラブデー」化。NBAより地域密着、Bリーグより商業的 |

わかりやすく、スーパースターを活用するNBA

ユーロリーグのアリーナの一体感はどの試合でも圧巻

デジタル活用/SNS戦略

昨今の「デジタル化」は「=SNS戦略」といっても過言ではないほど、SNSを用いたマーケティングは世界中で重要視されている。そしてこの運用方法を見ていけば、リーグの戦略思想がよくわかる。

NBAのSNS総フォロワー数は4億人を突破し、ショート動画やハイライト文化を世界的に定着させた。これはとにかく「ライトファン」をNBAに引き込むために行っていることで、それによってコンテンツ量が非常に多くなっている。NBLも近年はYouTubeを中心に英語圏外への発信を強化し、アジアからの視聴が増加中。やはりNBA関係者、海外メディアへの露出を強く意識しており、NBL→NBAというルートを確固たるものにしていきた方針で投稿がされている。

Bリーグは「バスケットライブ」やYouTubeチャンネルを活用し、地方クラブも独自にSNSマーケティングを展開。チームによっては地元の飲食店・ファッションブランドと連携したコラボ企画も生まれるほど、ファンが気軽に参加できる・行ってみたくなる「参加型」のコンテンツに注力している。ユーロリーグはSNSや公式アプリを活用して、試合のライブ配信やハイライト、選手インタビューなどのコンテンツを配信。これにより、若年層を中心とした新たなファン層の獲得と、既存ファンとの関係強化を図っている。より具体的に言えば、戦略的に「考えるバスケット」といったコンテンツが多く、よりバスケットが好きな人がハマっていくことを狙っている。

| リーグ | 主な戦略 | 特色 |

| NBA(アメリカ) | TikTok・YouTube中心のショート動画戦略 | 選手のハイライトを15秒単位で切り出し、“バイラル”の文化を創出。SNSから試合視聴へ誘導する導線設計が完成 |

| Bリーグ(日本) | YouTubeやバスケットライブ(配信)とXでの速報戦略 | 無料配信を起点に「広く見せる」方針。SNS担当者の発信力も強く、クラブごとにファンコミュニティを形成 |

| NBL(オーストラリア) | NBAとのクロスコンテンツ展開 | 「Next Stars」制度を活かし、NBA公式SNSでも取り上げられる。若手育成とエンタメ発信を兼ねる |

| ユーロリーグ(欧州) | 長尺ドキュメンタリーと戦術分析の可視化 | YouTubeでは“Inside EuroLeague”のような戦術解説や選手密着が人気。NBAより“知的で文化的”なブランディングを狙う |

ちなみに、SNSについて、実はどのリーグでも「X」「Instagram」「TikTok」「YouTube」は活用されている。また、NBAは「Discord」でファン同士のコミュニティを作れるように促していたり、NBLではビジネスパートナー向けに「LinkedIn」を使ってスポンサー露出をしていたりする。

NBL > NBA 🤝

30 NBL alumni, including players and coaches, are entering a new NBA season 👀

Who will you have your eye on this season? 🤔 pic.twitter.com/2Hm0qOZZq4

— NBL (@NBL) October 21, 2025

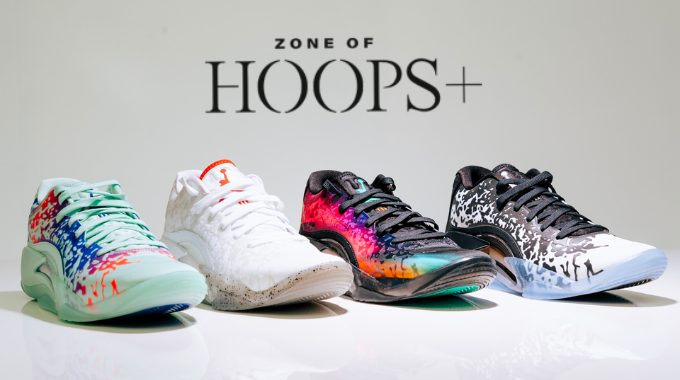

グッズ・マーチャンダイジング

生々しいことを直球で言えば、ファンを作る最大の目的はお金を落として欲しいからである。そのために新しいファンを作って、チケットを買ってもらいグッズまで買ってもらいたい。新しいグッズを出せばすぐに飛びついてくれるようなファンを、どのリーグでも作っていきたいと考えているのである。

「知ってもらい→好きになってもらい→ファンになってもらう」というロードマップは、バスケットボールだけではなくどのプロスポーツでも共通で言えることだが、それではバスケットにおけるグッズやマーチャンダイジングの戦略はどのようなものがあるか。以下、一覧でまとめている。

| リーグ | ブランド軸 | 商品タイプ | 販売チャネル | 特徴 |

| NBA(アメリカ) | スター選手・グローバル | ユニフォーム・コラボ | オンライン・アリーナ | 世界中でブランド化、限定戦略 |

| Bリーグ(日本) | 地域・チーム | ユニフォーム・キャラクター | オンライン・アリーナ | 日本市場向け、家族・カジュアル重視 |

| NBL(オーストラリア) | 地域・チーム | 日常使い中心 | オンライン・アリーナ | 地域密着、家族層向け |

| ユーロリーグ(欧州) | クラブ・リーグ | プレミアム・限定 | オンライン・アリーナ | 熱心ファン向け、収集性重視 |

グローバル市場でのブランド力と地域密着型のファン戦略が、各リーグのマーチャンダイジングに色濃く表れている。NBAはスター選手とグローバルブランドを軸に、限定コラボやオンライン販売を駆使して世界中のファンを取り込む。一方、オーストラリアのNBLや日本のBリーグは、地域やクラブへの愛着を重視し、日常使いできるグッズや家族層向けアイテムを中心に展開している。ユーロリーグは、クラブブランドとリーグ全体のプレミアム性を前面に打ち出し、熱心なコアファン層向けの限定・収集性商品で差別化を図る。

総じて、「グローバル化×スター選手ブランド」か、 「地域密着×日常使い・収集性」 か、各リーグの戦略は明確に二極化しており、ファン層の特性に応じた商品設計と販売チャネルの最適化が成功の鍵となっている。今後、各リーグがどのようにしてファンとのエンゲージメントを深め、収益を最大化していくのかに注目が集まっている。

【お知らせ】

10/31(金)より、Gapとブレックスのコラボ商品が、栃木県内の4店舗のGapで販売されます。

ブレックスロゴや#028ブレッキー、GapロゴをデザインしたTシャツやパーカーなど、全4種類のアイテム展開です。… pic.twitter.com/Ik67ZX7oaw— 宇都宮ブレックス / UTSUNOMIYA BREX (@utsunomiyabrex) October 27, 2025

宇都宮ブレックスとGAPのコラボが発表された

総括

NBAやユーロリーグはスーパースターを使った「憧れ」を。NBLやBリーグでは地元に密着した「身近さ」をマーケティングの軸に置いて展開していることがわかった。また、SNSの使い方も「若い世代にリーチするためにより多くのコンテンツを出す」ことや「参加型コンテンツで観客を楽しませる」ことなど、様々な目的を持って実行していることもユニークな点であろう。いずれもSNSはほぼ毎日稼働しているし、稼働させるためのプランニングもリソースもしっかり確保された状態で動いている。

最後に、それぞれのリーグにおいて、ファンの流入経路について紹介してこの記事を締めくくりたい。要は「どのようなキッカケでファンになったか」というものだ。

| リーグ | ファンになったキッカケ |

| NBA(アメリカ) | スター選手の活躍、SNSや動画でのプレイ体験、ブランドやカルチャーへの興味 |

| Bリーグ(日本) | 地元チームやマスコットへの愛着、家族・友人の影響、動画での試合ハイライト |

| NBL(オーストラリア) | 地元チームへの愛着、家族向けイベント、学校・地域コミュニティとの接点 |

| ユーロリーグ(欧州) | クラブの歴史・地域愛着、アリーナでの応援体験、チーム・クラブブランドへの共感 |

【参考】

https://www.theguardian.com/sport/2024/feb/16/basketball-boom-nbl-closes-gap-on-rivals-with-family-fun-and-community-focus

https://www.basketball.com.au/news/ultimate-guide-to-euroleague-mens-basketball-rules-teams-format

Follow @ssn_supersports