そもそも、あなたは「トレード」の仕組みをご存じだろうか。

なんとなく「トレード」の文字を見るだけで理解できてしまうかもしれないが、実はこの「トレード」という文化は、アメリカ4大スポーツの中でも特にNBAで活発に活用されており、ビジネスとしてもリーグとしても話題の中心にある。

今回はNBAの「トレード」がどのようなものであるのか。また他リーグとは何が違うのか、トレードの裏話なども含めて紹介していきたい。

前回記事:

“田舎のチーム”が限られた予算の中で実行する型破りなアイデア - ビジネスとして見るNBA vol.10 -

そもそも「トレード」とは

スポーツにおける「トレード(Trade)」とは、所属する選手をチームの間で交換する取引のことを指す。スポーツにおいては、このトレードはさまざまな形で取引がされている。

メジャーなところは「同じくらいの活躍をしている、[自チームのA選手]と[敵チームのB選手]をトレードする」という「人」の交換である。しかし、例えば「A選手とお金」の交換であったり、「A選手と将来のドラフトの指名権」など、リーグによって交渉できる材料は異なる。

このトレードを行う目的もさまざまであるが、基本的には「より優勝に近づくため」もしくは「コスト削減のため」のいずれかがメジャーなケースだ。

アメリカの4大スポーツの中でもNBAは特にこの「トレード文化」が盛んである。理由は単純でバスケットボールという競技でコートに立てるのはわずか5人で1人ひとりの能力が非常に重要だから。ベンチからの出場を含めても10人が多いところであるため、1人ひとりがしっかりとパフォーマンスを発揮しないと優勝どころかチームは上位に上がれない可能性すらある。シーズンも長いため、チームの様子を見ながら、どのポジションが強い・弱いを判断してトレードに動くことが多いのだ。

一方で、日本は特に「トレード」という概念がない。

NBAの場合は「シーズン中」にもトレードが発生するが、日本のプロスポーツでは一切なく、「シーズン終了後」に「契約満了になった選手」が「次どこにいくか」という注目がされている。仮に2年契約だとすれば、2年たったタイミングで移籍を選ぶか延長契約を結ぶか、もしくは行き場をなくしてしまうか。

なぜトレード文化が日本にないかと言えば非常に簡単なことで、以下が挙げられる。

サラリーキャップ文化が弱い(=財務的に交換する意味が薄い)

・Jリーグ → サラリーキャップなし

・NPB → 制度上の年俸総額制限なし

・Bリーグ → チーム単位の年俸上限なし(プレミア以降はキャップあり)

つまり財務の都合で選手を動かす必要がない。NBAは「財務のためのトレード」、いわゆる「コストカット」のトレードが半分以上を占めるが、それをする必要すらない。

契約が“チームではなく選手個人と結びつく”構造

NBAではチームが「契約の保有者」。契約は資産=売買可能なものである、というビジネス的な考え方が非常に強いが、日本は逆で、選手と球団の“雇用契約”が強く、移転性が低い。

つまり、契約そのものを“交換可能な資産”として扱いづらいことが挙げられる。

また、労働法の制約も強く「選手本人の合意」が明確に必要なこともある。

良くも悪くも、NBAの場合は「選手本人の合意が”無い”」状態でトレードに出されることもある。自分がトレードに出されたことを、SNSで知る選手も少なくない。そういった「サプライズ」もNBAは起きている。

そもそも“契約が短い”ため、交換する価値がない

NBAの多くは3〜5年契約である。ただし、これは活躍してくれることを前提に契約を結ぶため、もし怪我やスランプなどで活躍できなかった場合は当然トレードの対象になる。活躍できない選手にいつまでもお金を払っていても仕方のないことだから。

ちなみに「保証あり」と「保証なし」の契約があるが、「保証なし」の場合は「途中で解雇やトレードになった後の給料は保証しない」という意味である。「保証あり」は逆。よって、例えば「選手A」が「5年契約の3年目」で「保証あり」「トレード」された場合は、基本的には次のチームが「残り2年の契約」を引き継ぐことが多い。

一方で日本は、

・Jリーグ:半分以上が1年契約

・プロ野球:1年契約〜複数年だが、移籍金や交換の文化は薄い

・Bリーグ:1〜2年契約が主流

このような契約が多いため、そもそも交換するメリットがない。シーズン終了後に「移籍」するだけで良いのだ。

Catch up on all the deals and latest trade talk ahead of tomorrow's NBA trade deadline 👀

➡️: https://t.co/2jkqs13cjQ pic.twitter.com/TO8fI52gPB

— NBA (@NBA) February 5, 2025

今シーズンのトレードは現地時間2月6日の15時まで

NBAを多く見てきた筆者としては、当然この流れを理解しつつも、やはり「勿体無い」とも思ってしまう。育ててきたスターがお金持ちの球団に持って行かれてしまう可能性があることは仕方ないが、NBAなどは「シーズン終了後に契約が終わって勝手に出て行かれてしまうくらいなら、シーズン中にトレードに出して良い選手を獲得しておこう」という「タダじゃ済まさない」ということが結構多いのだ。

上記に加え、日本は特に内部昇格型の「アカデミー文化」と合わないことも、トレード制度の導入に踏み切らない理由にも挙げられている。プロチームのU18やU15などのクラブチームに所属して頑張ってきた若手がそのままトップチームに昇格する「社内育成スタイル」が軸にある。「子どもの頃から育ててきた我が子」のような存在を、簡単に手放したくないのが、アカデミー文化から派生した日本独自の考え方であるからこそ、トレードという概念とは全く合っていないのだ。

日本で「トレード文化」が浸透していない理由などはこの辺にしておきつつ、「トレード文化を創り上げたパイオニア」としても名高いNBAでは、トレードはどのように存在感を発揮しているのかを掘り下げていこう。

NBAにおけるトレードの仕組み

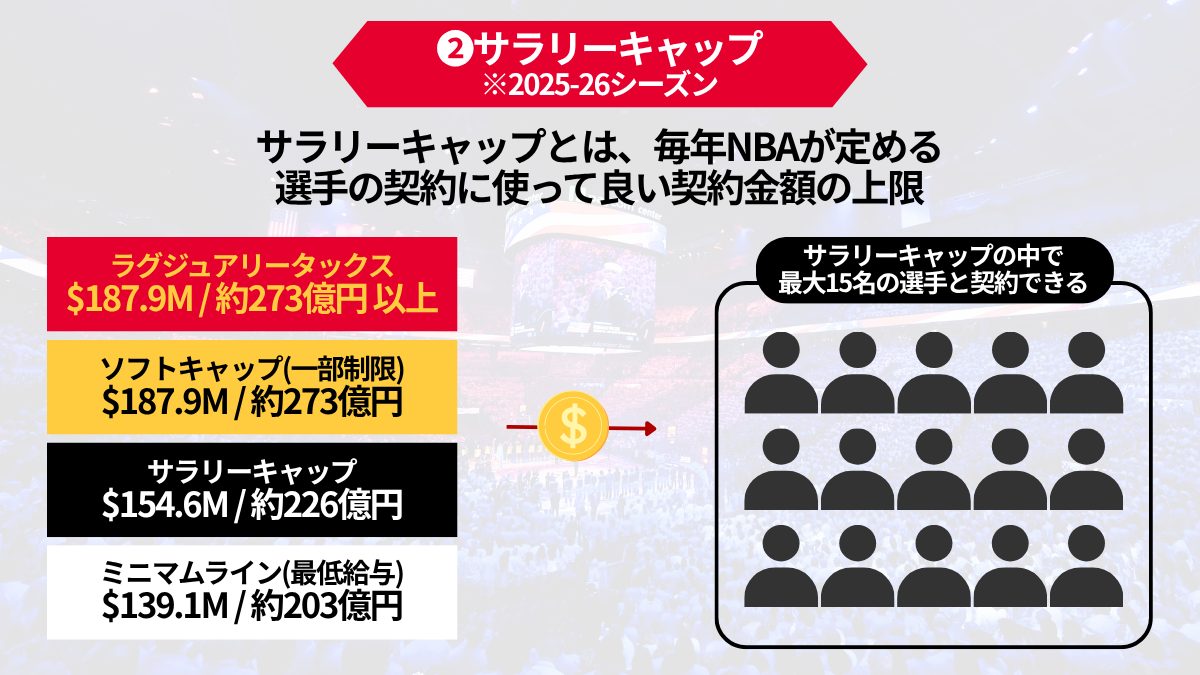

上記記事でも記載の通り、そもそもNBAの場合は1チームあたり契約に使って良いお金の上限がある。これが「サラリーキャップ」だ。NBAのサラリーキャップは制度的に「緩い」ことでも知られていて、具体的には「超えても罰金をリーグに払えば契約できる」「一部の制約がかかるだけ」など、いずれにしても「契約ができてしまう」ことから「緩い」と言われている。

※例)アメリカンフットボールの最高峰「NFL」は、サラリーキャップを1円でも超えてはいけない。超えたらどうなる、ではなく「絶対に超えてはいけない」というルールがある。など

一方で、この「サラリーキャップがある」ことが「トレード」においてはミソでもある。

例えば、以下の表(わかりやすく理解していただくためのサンプル)を見てほしい。

| サラリーキャップ | 5億円 |

| A選手 | 3億円 |

| B選手 | 1.5億円 |

| C選手 | 1,000万円 |

| ※合計 4.6億円(キャップまで4,000万円) |

この状態で、C選手の活躍が思わしくないためにトレードしたいと考えたとする。今ノリに乗っている、某チームのX選手がターゲットだ。ただ、このD選手の契約額が1億円だった場合。「C選手とX選手をトレードしませんか?」と提案してOKをもらえたとしても、契約額を引き継ぐことになるため、このチームはサラリーキャップをオーバーしてしまうことになる。

| A選手 | 3億円 |

| B選手 | 1.5億円 |

| X選手 | 1億円 |

| ※合計 5.5億円(キャップまで-5,000万円) |

非常にざっくりした説明ではあるが、この形になると「サラリーキャップを超えた契約」ということで「5,000万円分の罰金」をリーグに支払うことになる。もし正式に契約したい場合はそういったことも視野に入れながらトレードを実施しないといけない。

一方で、この逆パターンもある。要は「X選手が高い。某チームのC選手とトレードしてサラリーキャップを超えて罰金を払うのを止めよう」という狙いでトレードが行われることもあるのだ。

上記、様々な戦略があるものの、基本的にNBAにおけるトレードは給与マッチングの考え方が強くあるため、大体は「同じ金額になるように調整される」ことがほとんどである。以下、幾つかのパターンとして紹介する。

【パターンA:同じ契約金額の選手のトレード】

3億円のA選手 ↔︎ 3億円のZ選手

【パターンB:スター選手を複数名の選手とトレード】

3億円のA選手 ↔︎ 1億円のY選手、1億円のW選手、1億円のK選手

【パターンC:スター選手を複数名の選手+条件のトレード】

・3億円のA選手 ↔︎ 1億円のY選手、1億円のW選手とキャッシュで1億円

・3億円のA選手 ↔︎ 1億円のY選手、1億円のW選手と2027年のドラフト指名権

・3億円のA選手 ↔︎ 1億円のY選手と2027年のドラフト指名権2枚とキャッシュ

【パターンD:複数チーム間でのトレード(以下は3チームの例)】

<それぞれの思惑>

チーム★:3億円のA選手を放出したい

チーム◎:1.5億円のB選手を放出したい

チーム▲:勝てるように戦力を補強したい

<実際の着地>

チーム★:チーム◎から1.5億円のB選手と、チーム▲から2選手を獲得

チーム◎:チーム▲から複数名の選手を獲得

チーム▲:チーム★から3億円のA選手と将来のドラフト指名権を獲得

これらはあくまでサンプルにすぎないが、NBAではあまりにも多様なトレードが行われている。そして、時にそれはあまりにビジネスライクなもので、チームメイトやファンを傷つけることもしばしばある。

ちなみに、トレードはシーズン中ずっとできるわけではなく、「毎年2月の最終木曜日の、現地時間15時」が公式の締切である。NBAは年間で82試合を10月から翌4月までかけて行っているため、このトレードの締切はほぼ「シーズンの⅔が終わったほどのタイミング」であり、より上を目指すチームが「補強」をでき、また今年諦めたチームが「経費削減」ができる。ここまでにチームはさまざまな判断をしているのだが、いずれにしてもこの「締切=トレードデッドライン」が一番NBAが盛り上がるタイミングと言っても過言ではない。毎年のように、あまりにサプライズなトレードが行われるからだ。

次の章に行く前に。NBAの場合はトレードに公平性を持たせるためにサラリーキャップがあり、またトレード自体もある程度同じ金額感の選手をトレードすることが多い。もしくは1人のスーパースターに対して、3人の選手で金額が合うように調整するなどがほとんど。

しかしながら、MLBで言うとサラリーキャップがないため、資金力のある球団が多くスーパースターを抱える構図にもなっている。この辺りの「公平性」や「選手の価値」をわかりやすくし、トレードをただの移籍ではなくビジネスとして確立しているのもNBAの特徴だろう。

さて、次章では衝撃的なトレードをいくつか紹介していく。

What NBA team should trade for Ja Morant 🤔⁉️ pic.twitter.com/J3WcGsgWkz

— SleeperHoops (@Sleeper_Hoops) November 1, 2025

フロントとの関係悪化で昨今トレードの噂が絶えないジャ・モラント

あまりにも衝撃的だったトレード BEST3

【ルカ・ドンチッチ(2025年)】

ルカ・ドンチッチ 提供:AP/アフロ

2023-24シーズンには当時所属していたダラス・マーベリックスを優勝まであと一歩のところまで導いたドンチッチ。スロベニア出身でヨーロッパでの輝かしいキャリアを歩み、2018年に18歳でNBA入り以降ずっとインパクトあるプレーで観客を魅了してきた神童である。

ドンチッチといえば、「ルカ・マジック」とも称される予測不能なパスや正確なシュート力、またスピードに頼らず高いIQでプレーを選択できるクレバーなプレーが人気を集めており、また所属していたダラス・マーベリックスも、ダーク・ノビツキーやスティーブ・ナッシュなど「ヨーロッパ出身の選手」で実績を残してきたチームであり、次なる顔としてドンチッチの存在はチームの顔にしていきたいと考えていたこと、またドンチッチ側もヨーロッパでの活躍を認めてくれるチームを嬉しく思っていた、いわば「相思相愛」であった。

ただ、2025年2月にドンチッチは3チーム間のトレードでロサンゼルス・レイカーズに移籍することになる。これはトレードデッドラインの直前に起きたことでもあるが、同時に「NBA史上最も衝撃的なトレード」として、きっと後世に語り継がれていくであろうとされている。

ドンチッチ本人は「電話で知らせを受けたとき、冗談かと思った」「突然の知らせに本当に驚いたし、気持ちの整理はできていないが、新しいステージで楽しめるように頑張る」などと語っていることから、本人の意向を抜きに「ビジネス」としてトレードが敢行されたことがわかる(※)。

Mavs fans have been going through it in 2025 😬

1/14: Dereck Lively II suffers ankle stress fracture

2/1: Mavs trade Luka

2/8: AD strains abductor in Mavs debut

2/10: Daniel Gafford sprains MCL

3/3: Kyrie tears ACL(h/t @AlekLCruz) pic.twitter.com/YLV3cKTILp

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 4, 2025

ドンチッチ、レブロン、八村塁などのタレントが揃い、上位チームとして今シーズンも走っているレイカーズに比べ、ドンチッチが所属していたマーベリックスはウエストの下から2番目である(2025年11月16日時点)。

これらを受けて、ドンチッチを放出した張本人であるマーベリックスのGMのニコ・ハリソンは11月12日に解雇された。放出された瞬間から「ニコを解雇しろ」というファンからの声は大きかったが、ついに現実のものになってしまった。

一方で、もし仮にドンチッチがトレードされずにマーベリックスに残っていた場合は、今年のドラフト1位のクーパー・フラッグとタッグを組むことになっていた。確実に現代NBAきっての名コンビとなっていただけに、見てみたかったファンも非常に多いのではなかろうか。

BREAKING: The Dallas Mavericks and owner Patrick Dumont are expected to fire general manager Nico Harrison at a 10 am central time meeting on Tuesday, sources tell me and Tim MacMahon. pic.twitter.com/8ipXrhmvR9

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 11, 2025

【レブロン・ジェームズ(2010年)※FA移籍】

この投稿をInstagramで見る

トレードではないが最後に。地元であるオハイオ州アクロンからすぐ近くにある「クリーブランド・キャバリアーズ」に2003年のNBAドラフトで1位指名されたレブロン。2025年の12月で41歳になる大ベテランは、高卒でNBA入りしたとは思えないほど、初年度からリーグを席巻する存在だった。

2年目で早速NBAのオールスターゲームにも出場してからは、シーズンMVPの受賞や得点王などリーグを代表するスーパースターになっていったものの、キャバリアーズを優勝させることができなかった。「レブロンは凄いけどチームを勝たせられる選手ではない」と痛烈に批判されたことも多かった。

そんな彼が「The Decision(決断)」と称して、2010年にした決断がマイアミ・ヒートへの移籍だった。これはシーズン終了後・契約満了後の移籍のためトレードではないが、当時はレブロンほどのスーパースターを、キャバリアーズが何の見返りも無しに手放してしまったことが批判を集めたことでも有名である。

Lebron was league MVP in 2009 and 2010.

Why was Lebron more efficient with the Heat?

Oh yeah, prime All-Stars Dwyane Wade and Chris Bosh were also there to draw defensive attention away and deter doubling.

That's why Lebron ran to Miami to form a superteam in the first place. https://t.co/2MN0gPepsS pic.twitter.com/Y4rlyhffVe

— AirJordans23 (@AirJordans2323) February 25, 2023

「ヒートルズ(「ビートルズ」から由来したニックネーム)」と名付けられたビッグ3

一方で、本人は仲の良かった同期のドウェイン・ウェイドとクリス・ボッシュが所属しているヒートへの移籍を望んでいた。ヒートではないにしても、シーズン中にレブロンのような超大型契約選手をトレードで話をまとめるということは非常に難しくクリーブランドのGMも頭を悩ませ、結果的にそれができなかったという話でもある(実際はレブロンは残ると思っていたそう)。大型契約になればなるほど、受け入れ先も少なくなってくるのは当然の話であり、またチームの方針もあるため全チームが「レブロンがほしい」と言われるわけではなかった。

もちろん、シーズンオフでフリーエージェントになってからはほぼ全てのチームがレブロンの獲得に乗り出していたが、結果的にはヒートが全てを持っていった。結果的にヒートはNBAを2連覇することになるが、この時がレブロンにとって初めての優勝であった。2連覇の後、レブロンは再びクリーブランドに戻る決断をし、2016年にチームを優勝に導いたが、ようやく地元チームを優勝に導けたことをレブロンは大きく喜び、涙した。シリーズで見ても大逆転だった。その時のレブロンの涙は今も語り継がれている。

(※)https://www.nba.com/news/luka-doncic-joins-lakers-after-trade-from-mavericks

Follow @ssn_supersports