写真提供:AP/アフロ ウォール・ストリート・ジャーナルなどのアメリカの各メディアによると、2023-24シーズンのNBAの年間総売上は、約106億ドル(25年6月末時点の日本円で約1兆5,500億円)と報道されている。ちなみに、アメリカ四大スポーツ(アメフト、野球、バスケ、アイスホッケー)の中で最高売上はアメフト(NFL)であり、同シーズンの年間総売上は約186億ドル(25年6月末時点の日本円で約2兆7,000億円)で、ほぼNBAの倍。

これだけの規模のお金を動かすことができるのが、アメリカのスポーツである。だからアメリカのスポーツは非常に華やかであるし、アメリカ現地ではスポーツに関わる仕事を「Dream Job」と呼ぶのだ。 今回は、NBAがどのようにして運営されているのか。またどのようにマネタイズされているのかをお伝えしていく。「ビジネスとして見るNBA」シリーズ第一弾は、リーグとチームの収益構造編。

「リーグ」の収益構造について

まずはNBAの収益構造について簡単に説明したい。「簡単に」とあえて文字にしたのは、残念ながらNBAというリーグは、リーグの収支を全て公開していないからだ。 とはいえ、前途の「ウォール・ストリート・ジャーナル」や「Forbes」などが、「こうであろう」と分析している情報もあるし、NBAが公にしている情報もある。そのいくつかを紹介していく。 冒頭にお伝えした約106億ドル(日本円で約1.5兆円)は、主に「放映権」「スポンサー」「マーチャンダイジング」「チケット」の4つの収入の柱から構成されているが、リーグに関しては「放映権」と「スポンサー」が非常に大きな割合を占めている。まずはここを深掘りしていこう。「チーム」の話は後半に。

放映権

まず「放映権」について。NBAの放映権契約は数十億ドル規模と言われている。具体的にいうと、2014年に米国大手スポーツ局ESPN社、同大手放送メディアのターナー社と9年計240億米ドル(約2.7兆円)という超大型契約を結んでいることは多くのメディアを騒がせた。9年で約2.7兆円なので、概算だが1年で約3,000億円である。

「1年間NBAの試合を放送したい」と各スポーツ局がこれだけのお金を支払うことのメリットは、それだけ視聴率が取れることや広告収入の向上が見込めること、またチャンネルとしての価値を上げられるからであろう。もっとも、アメリカはスポーツ大国でありバスケは四大スポーツのひとつとも言われているだけに、それだけのお金を支払っても放送したいのだろう。

ちなみに日本では、楽天とWOWOWが放映権を持っている。WOWOWは来シーズン以降、NBAから撤退することを公表しており、おそらく楽天は継続路線である。 楽天とNBAの契約は2017シーズンから始まったが、残念ながら具体的な契約内容については明かされていない。 楽天は、携帯キャリアの「楽天モバイル」と契約した人はNBAを無料で観戦できるようにしているが、一方で楽天モバイルでないユーザーは、楽天でNBAを観戦するためには月額4,500円(税込)を支払う必要があるため、その収入がNBAにも放映権として何%か支払われているはずだ。

さらに、NBAの放映権は来シーズンからABC/ESPN、NBC/Peacock、Prime Videoの3社が獲得したという報道が出ているため、日本ではAmazonプライムにてNBAを観戦できることとなる。ちなみに『The Walt Disney Company』(ディズニー)とも契約継続が発表されたため、ディズニーチャンネルでも観戦が可能だ。 このABC/ESPN、NBC/Peacock、Prime Videoの3社と、2025-26から2035-36までの11年間で760億ドル(約11兆5520億円)の契約を結んだというニュースも出ているため、NBAは1年間で放映権だけで1.1兆の売上を作れることとなった。この金額だけで、去年の売上の約1.5兆円とほぼ並んでいるのだから、恐ろしい成長曲線である。

▼Amazonプライムで放映されることが決定した際の投稿

Coming 2025. 🏀

The @NBA is on PRIME. pic.twitter.com/O2FLuDh7CF — Sports on Prime (@SportsonPrime) July 24, 2024

スポンサー

皆さんは「NBAのスポンサーといえば?」と聞かれたら、どの企業を答えるだろうか。わかりやすいところで言うと「サプライヤー」だと思うが、古くから順に「チャンピオン→リーボック→アディダス→ナイキ」という変遷だ。

「NBA=ジョーダン=ナイキ」のイメージがあるかもしれないが、そもそもサプライヤーがナイキになったのは2017年からで、非常に最近のことである。アディダスも2006年から2016年までだったため、チャンピオンやリーボックのイメージが強いファンも多いはず。 サプライヤーの「ナイキ」のみならず、公式ドリンクである「ゲータレード」や公式時計の「Tissot(ティソ)」など、リーグスポンサーはさまざまだが、あくまで「リーグ全体のスポンサー」であるために、そこそこな金額を支払うことやリーグにとってメリットがある形でないと契約には至らない。

具体的にナイキは「NBAの全30チームの公式ユニフォームを制作する」ことに対して、8年で10億ドル(約1,500億円)という契約を結んでいる。NBAはホーム&アウェイの濃淡だけでなく、その時に合わせて多種多様なユニフォームを着用するため、全チームをカバーするのは相当な労力だと思うが、それでも「NBAがナイキだから」とナイキを好きになる人は少なくない。だからこれだけ投資をしても回収できるという考え方の元で契約をしているのだ。

ナイキは8年で10億ドルのため、1年で約187.5億円という売上がNBAにつく。ちなみにナイキだけでこの金額で、リーグスポンサー全体をカウントすると、約15億ドル(約2,200億円)と推定されている。放映権の話を見るとだいぶ小さく見えるが、それでも大きな額であることに間違いない。 少し余談ではあるが、NBAはNBAというビジネスそのものをより大きくしていくために、アメリカ本土だけではなく世界中でパートナーを探している。

日本でいう「楽天」のように、楽天と契約することで日本のマーケットを取りに行こうとしているのだ。 近年は、単純に莫大なお金やスポンサーメリットを持っているだけではなく、このようなNBAの意向と合っているかどうかも、NBA側はジャッジしているのだとか。

▼NIKEが販売したサードユニフォーム的な位置付けのシティ・エディションのユニフォーム

Get your @chicagobulls Nike NBA City Edition Jersey NOW ➡️ https://t.co/jyexeD4t1C pic.twitter.com/ATOvm0wt47 — NBA (@NBA) November 15, 2021

「チーム」の収益構造

ここからはリーグではなくチームの収益構造について紹介していく。 どうしてもリーグ全体と比べると、その規模や金額は小さくなってしまうが、チームの場合はやはり選手を使ったマーチャンダイジングや地元企業へのアプローチができることは非常に強みである。

放映権

もちろんチームに関しても、その都市が持つローカルメディアへ放映権をNBA許諾のもと販売をしている。 ESPNの情報によると、各チームは地元放送局に、概ね平均して年間約千万〜1.5億ドル(約50〜210億円)ほどで販売しているという。最大値で210億円なのだから、NBA全体の1兆円と比べるとまったく桁が違う話であるが、チームにとっては非常に大きい収入だ。

スポンサー

NBAは、そもそもユニフォームにスポンサー企業を入れない。ただ「左肩の一箇所だけ」、チームをメインで支えているスポンサーをパッチにして入れて良い、というルールがある。 代表的で日本に馴染み深いのは「ゴールデンステイト・ウォリアーズ」のスポンサーである「楽天」だろう。楽天はこのジャージーパッチ契約だけで、ウォリアーズに年額約2,000万ドル(約30億円)を支払っている。

このように、例えばアリーナの命名権であるとか、地元の活動を支援するパートナー契約であるとか、クレジットカードパートナーでチーム限定特典がつくとか、細かい話で言えばホームアリーナのビジョンの広告出稿などなど、挙げればキリがないほど。こうしたスポンサーが各チームに数十社ついているが、当然チームごとに収入はさまざまである。

▼2021年に暗号通貨会社のクリプト・ドットコムが命名権を取得し、ロサンゼルスの「ステイプルズ・センター」から「クリプト・ドットコム・アリーナ」に変更された際の投稿

It's a sad day, Clips Nation... it's official. The Staples Center is now the https://t.co/u0RbZhPJqX Arena 😢 pic.twitter.com/Y09OKjwppA

— Clippers Nation (@ClipperNationCP) December 21, 2021

マーチャンダイジング

さらに、チームはユニフォームやグッズといったマーチャンダイジングの領域の収入が非常に高い。特にスーパースターを有するチームに関しては、特定の選手のユニフォームが爆売れするため、チームにとっては成績だけではなく売上的にも美味しいわけだ。 ユニフォームの売上ランキングは出ているが、金額の詳細までNBAは公表していない。

ただ、2024年のNBA全体のユニフォームの年間売上は88億ドル(約1兆円)にまで登るとNBA Rakutenから発表されている。仮に30チームが同じだけの売上を作っていた場合、1兆円÷30チーム=1チーム当たり「約333億円」の売上である(そんなはずはないが)。これはあくまで「ユニフォームだけ」の話だから、Tシャツやキャップ、その他雑貨などを含めると、倍以上はあるだろう。

チケット

実は、NBAのチケット収入は記載の通り、上記に比べると低い方である。NBAは年間で82試合あるが、自チームのホームアリーナで開催できるのは41回と半分。その41回で、1.5万人〜2万人が入るアリーナが毎回満員になったとして、NBAの平均チケット単価が約2万円と言われているため、1回の開催で仮に2万人だとして、2万人 x 2万円=4億円。 当然、全試合が満員ではないため、仮に中央値で1万人が入ったとしても、1万人 x 2万円=2億円。2億円を41回やって82億円である。(※PLAYOFFSは除く)

82億円という金額を見ると、マーチャンダイジングを始め放映権などと比べると正直収入としては小さい。ただ、当然ながらチームとしては満席のアリーナでバスケットをしたいし、NBAとしても常に満員の状態を目指したい。金額の大小ではなく、満席にすべくさまざまな仕掛けを行っていることは事実である。 ▼NBAユニフォームの売上ランキング(2024-25シーズン版)

NBA says Jalen Brunson’s jersey was No. 15 in ranking of top jerseys sold in second half of the season. Knicks were in top 10 in team merchandise sales for that time period: pic.twitter.com/35w32ZWvOi

— Ian Begley (@IanBegley) April 19, 2024

NBA全体のお金の流れ

まず、一旦上記を整理しよう。

リーグ

放映権:年間約1兆円

スポンサー:年間約2,200億円

チーム

放映権:年間約210億円(推定最大値)

スポンサー:不明(ウォリアーズと楽天の20億円などから察するに100億円前後)

マーチャン:年間約333億円(推定平均値)

チケット:年間約82億円(推定平均値)

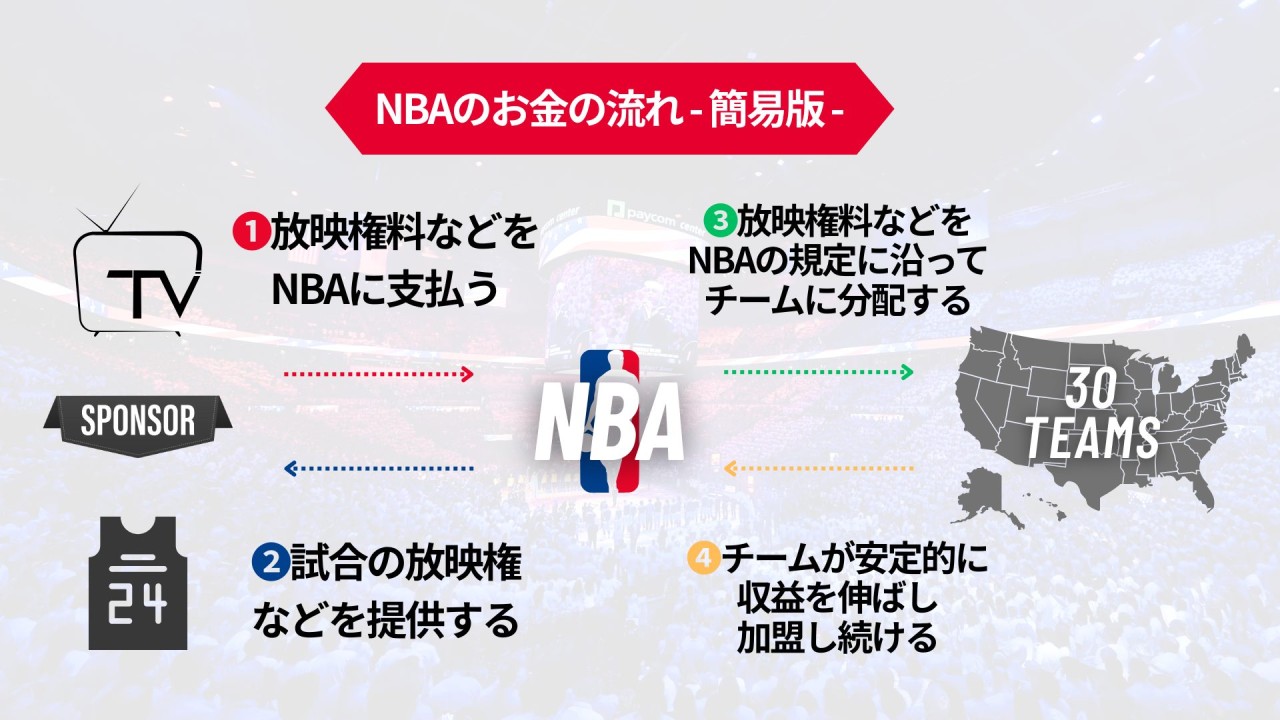

NBAのお金の流れについて簡単な図解

リーグ・チームともに全ての情報を公開していないため、あくまで「推定値」となるが、リーグは1.2兆円の収入があり、各チームは低く見積もっても500億円以上の売上はあるはず。確実に言えることは、過去NBAからのリリースで、「2021-22シーズンのウォリアーズは、リーグ史上最高の収益 (7億6500万ドル=約1,110億円)を記録した」とあった。 当時のウォリアーズはまさしく王朝を迎えていて、エースのステフェン・カリーの人気が絶頂とも言える時だった。

▼NBA Rakutenより https://nba.rakuten.co.jp/news/8863

リーグとチームの収益分配

当然ながら、上記の例でいくと、2021-22シーズンのウォリアーズは売上がMAXで、当時全く人気のなかったチームは0がひとつ無いくらいの収入だった可能性は多いにある。その状況になってしまうと「人気なチーム=収入も良い=選手も入りたがる」という構造が出来上がってしまうため、「資金力や人気のあるチームだけが潤う」ことになる。 それを避けるためにNBAは「レベニューシェア」として、簡単に言うとリーグの収入をチームに分配する仕組みを作っている。わかりやすいところでいくと「放映権料」については「主に全国放送とローカル放送の放映権料を合算し、一定の割合を各チームに分配する」という形。 まず、リーグの放映権の1兆円を仮に30チームで分けたとしたら約333億円。

その上で、例えば「メディアの収入は200億円になるようにしよう」といった具合の話が行われた場合に、Aチームはローカルメディアの露出が多く100億円の売上があったとしたら、100億円を分配する。Bチームはまだまだ人気がなく露出が低く10億円しか売上がないとしたら、190億円を分配、といった具合で、各チームの収入のバランスが保てるように分配金の仕組みが作られている。(あくまで分かりやすく伝えるためにこの表現を用いているが、厳密に言うとこの通りにはならない。ただ、このように分配金が支払われていることは事実である)

非常にざっくり伝えると、このような形で放映権だけでなくスポンサーやマーチャンダイジングなどにも分配金がある。だからNBAの各チームは安定的な経営ができるようになっている。 とはいえNBAは、選手の契約に使って良いとしているチーム全体の選手の契約額の上限「サラリーキャップ」を年々上げてきている。いくらリーグからの分配金があったとしても、人気や売上が追いつかないチームがあるのは、現実問題として今も議論がなされている。

次回は、そんな「サラリーキャップ」について。

▼2024-25シーズンのサラリーキャップ

2024-2025シーズンのNBAサラリーキャップが決定 #NBA #NBAJPNhttps://t.co/uBKJ6Bl8gd

— NBA Japan (@NBAJPN) June 30, 2024

Follow @ssn_supersports