B.LEAGUE 2025-26シーズンのプレシーズンが始まり、いよいよ「B.革新」前の最後のシーズンが始まる。来年の2026-27シーズンから実行フェーズに移る「B.革新」における現行モデルからの変更点は「昇格・降格がなくなる」「サラリーキャップ(選手契約に使って良い金額の上限)ができる」「コートに立てる外国籍選手の制限が緩和される」などなど。

当然ながら、B.LEAGUEの島田チェアマンは「現時点で決めたことは状況を見ながら変えていけば良いと考えている。都度判断をして制度の最適化を都度していきたい」と語っているが、前回の記事では現時点で具体的にどのようなことが決定しているか、まさしく上記のないようについて記載した。

今回は、よりビジネスサイドの話として「B.革新」の真髄に触れていこう。

改革前の2025-26シーズンの変更点は?

まもなく開幕を迎えるB.LEAGUEの2025-26シーズン。今シーズンに限っては、2026-27シーズンより始まる「B.革新」の最終年になるため「最終準備」の年である。

現時点の確定事項は「B1 (B.PREMIER) には、26チームが所属」こと。これが一番わかりやすいが、2026-27シーズンから実施されているとはいえ、26チームはほぼ確定していると言っても過言ではない。

▼B.LEAGUE PREMIERの主な基準

| 平均入場者数 | 4,000人以上 |

| 売上高(営業収入など) | 12億円以上 |

| アリーナ基準 | “既設・改修で5,000席以上”、VIPルーム等の付帯設備 ほか |

これらの基準をクリア済みで、B.LEAGUE PREMIERへの参入ライセンスが交付されているクラブは22チーム。26チームまで残り4チームである。ライセンスが交付されていないチームはアリーナの基準が満たせないチームがほとんどだが、中には2026-27シーズンのB.LEAGUE PREMIER加入を望んでいないチームもある。

よって2025-26シーズンは、現在のB1のチームは「PREMIER加入に向けて最大限努力する1年」になり、またB2のチームは「基準のクリア+優勝」を目指して邁進すべき1年である。

ただし、今年からは「B2優勝で昇格」のような勝ち負けによる自動昇格・降格がなくなるため、努力の矛先も変わってくるだろう。前編ではこの改革における競技面について記載しているが、変わるべく努力の矛先について、以下で紹介していこう。

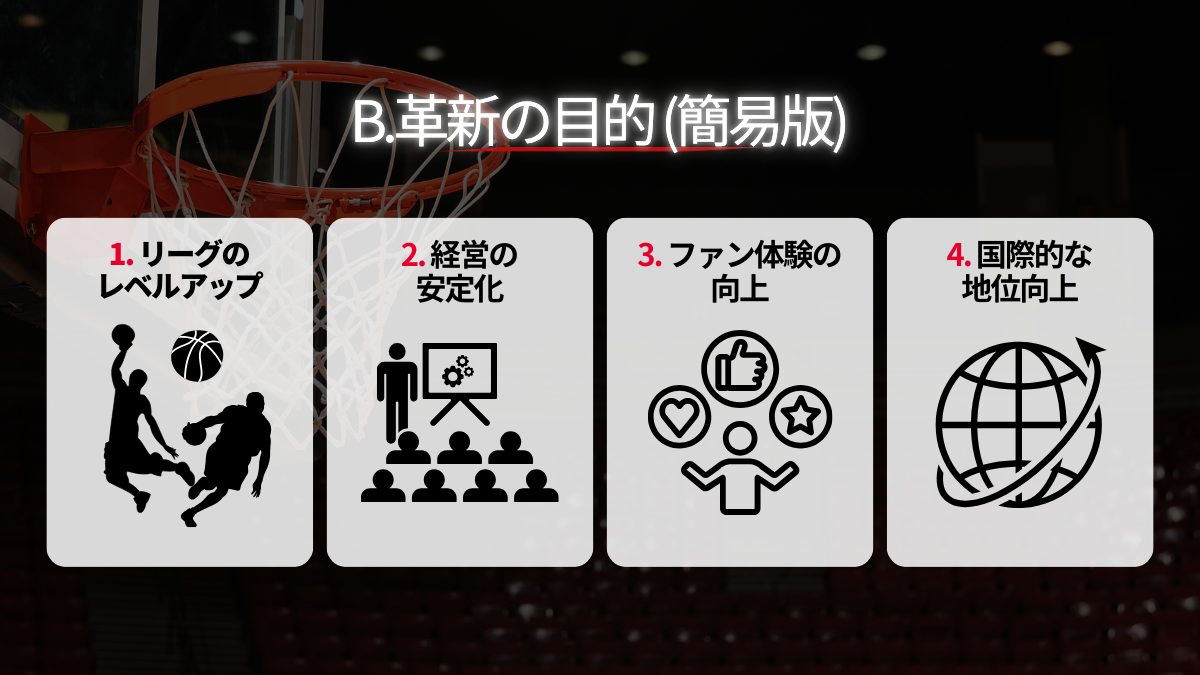

経営の安定化(年間売上高12億円以上)

島田チェアマンが長くずっと伝え続けているのが「経営の安定化」である。これは「B1に行きたいから」と、チームが無理をして選手に投資をして、結果的に「昇格ができない&資金がショートする」という最悪の自体を避けるためにある。競技への投資をするのは素晴らしいが、優先し過ぎてしまうと会社としては健全ではない、という考え方だ。

前編でも軽く触れた「サラリーキャップ」は、戦力の均衡だけではなく、このような無理な投資をさせない仕組みでもある。現在予定されているサラリーキャップの上限は8億円で、下限は5億円だが、2025-26シーズンですでにサラリーキャップを超過しているチームもあれば、下限にも届いていないチームもある。まずはここを整えなければならない。

次に「年間売上高」を「12億円以上」と設定している。この売上額は、チケットや放映権、スポンサー収入などを合計した結果、上記未満であるとB.PREMIER」には参入ができない。もちろん、最終的に「26チームに届かない」と判断された場合は調整がかかるかもしれないが、基本的に「12億円以上」でないとライセンスは付与されない。

この12億円という壁を設定しているのは、選手やフロントスタッフ、ステークホルダーへの投資が必要であり、チームの存在感を発揮していくために必要とリーグが判断した額であるが、加えて「Bリーグで働くことを、憧れの職業にしたい」という思いもある。

アメリカではスポーツに関わる仕事を「Dream Job」と呼ばれているが、日本も同じようにそうしたいという考えである。選手だけではなく、努力しているスタッフも稼ぐべきであり、そうすることでプレイヤー以外でも多くの人が関わりたいと思うポジションにいくことを目指しているのだ。

このパートの最後に。あくまで経営の安定化が目標であるため、この「12億円以上」という売り上げについては単年目標ではなく未来永劫設定される最低のハードルである。よって、会社が何かのキッカケで売上を大きく落としてしまった場合は、その時点で降格の対象になってしまう場合もある。

B.LEAGUEは「強いだけ」では生き残れなくなるということだ。

#Bリーグ 新アリーナで急成長 見えたJリーグの背中https://t.co/5HQgQx2cSN

プロ野球、サッカーに次ぐ「第3のプロリーグ」として来季10シーズン目を迎えるBリーグ。大型のアリーナを起爆剤に、売り上げや入場料収入でJリーグのクラブと肩を並べるところまで来ています。 pic.twitter.com/Cx5gHxr7rW

— 日経電子版 スポーツ (@nikkei_sports) June 2, 2025

日経新聞が出したJリーグとBリーグとの比較

ファン体験の向上(平均入場者数+アリーナ)

一方で「強いチーム」にファンはどうしても付きやすい。この事実を無視してファンを獲得していくことはそう簡単ではない。ただし、今回の改革では「チームの経営が安定すれば、選手に投資することも簡単になっていく」と考えられているため、もしかすると中には「まずは勝ち負けよりも会社経営を安定させること」を目的に頑張るチームも出てくるかもしれない。

そうなってしまうと、結局バスケットの価値が「勝敗のみ」になってしまうため、「勝敗以外でも楽しめること」をバスケットの価値にもしていくべきと考えている。それが今回の「アリーナ構想」には大きく意図されている。

当然ながら、NBAのようなスケールが大きなカッコ良いアリーナで非日常体験ができることが理想としては挙げられているものの、全ての地域でそれが実現できるわけではない。「地元の体育館」でリーグ戦が行われているのも事実である。「地元の体育館」で開催している中でも、さまざまな工夫を凝らして雰囲気を作っているのは間違いないが「バスケットボールの観戦」のために作られているわけではない。

これらの状況を鑑みて、「観客席5,000席以上のアリーナもしくは既存ホームアリーナの改修」という条件がある。「地元の体育館」でも、Bリーグのとあるチームがホームとする体育館であれば、席数を増やすことで審査基準を達成できるとしたのだ。

もちろん、単純に席を増やすことが目的ではない。最終的には前途の通り、バスケットボールの試合を見にきたファンに対して「勝敗以外で楽しんでもらうこと」を前提にアリーナを作り込む必要がある。

VIPルームやファミリーボックスの設置、バリアフリー、子ども向け設備の充実……etc。

また、このような目に見えてわかる設備投資だけではなく、例えば「待ち時間」をなくすためのグッズやチケット、飲食のモバイルオーダー対応、SNS企画、ファンクラブ特典など、地上戦と空中戦を両方で行っていくことが、改革には盛り込まれている。

満員の状態を作っても、一部の人だけが楽しめるのではなく、全員があらゆる楽しみ方ができる状態にすることが目的であり、そこから地域が盛り上がり、地域課題の解決や地域活性化に繋げていきたい考えなのだ。

実際にNBAに目を向けてみると、ゴールデンステイト・ウォリアーズのホームアリーナであるチェイス・センターは、試合がない日でも非常に多くのお客さんが訪れている。アリーナの中にある飲食店で食事をしたり、子どもの遊び場になったりと、地域のコミュニティの中心にアリーナが存在している。B.LEAGUEはこのような未来を目標に「夢のアリーナ計画」とも称することがしばしばある。

アリーナ建設に関してはさまざまな意見が多方面から出てはいるものの、あくまでB.LEAGUEは「地元の活性化」を実現すべく計画していることを、忘れてはいけないと思う。

IGアリーナ開業式典映像をアップしました。アリーナでご参加いただいた方も、残念ながら抽選に外れてしまった方もぜひこちらよりご覧ください。

◾️オープニングアクト演出

滝沢秀明さん(株式会社TOBE代表取締役)【ダイジェスト】IGアリーナ開業式典映像(2025年5月31日)https://t.co/Q4OGXXUvhH pic.twitter.com/IshPEn9g5s

— IGアリーナ (@igarena_jp) June 26, 2025

愛知県の名古屋にできたIGアリーナ。2025年7月の開業式の様子

国際的な地位向上

これまでの話とは少し異なる視点からの話になるが、そもそもB.LEAGUEは「NBAに次ぐ世界2位のリーグになる」と明言している。「2位」を目指すとは、競技力や経営の安定性、国際的な認知度など複数の要素におけるB.LEAGUEのビジョンであるため、具体的な数字が表現されているわけではない。

「PREMIERの26チームが全て黒字で12億円以上の売上がある」

「毎試合5,000人以上が訪れ、非日常を味わえるアリーナがある」

このようなことを言える状態になれば、海外でのB.LEAGUEの見られ方も大きく変わるであろう。「2位」になれば、もしかするとNBAのスターがB.LEAGUEに移籍してくるような世界線もあるかもしれない。この点に関しては、すでにNBAで活躍していた選手たちが入ってきていることもあるため、少しずつ現実味を帯びてきている。先日もNBA Gリーグ選抜チームとアルバルク東京がプレシーズンマッチを行い、またEASLやFIBAインターコンチネンタルカップへの出場など、日本国内だけではなく海外で試合するケースも非常に増えてきている。

国際進出・世界から選手の流入を加速させるべく、B.革命では「オンコートルール」を変更した。現在は2名だけ外国籍選手がコートに立てるが、2026-27シーズン以降は「3名」になる。帰化選手orアジア特別枠を加えれば、実質「4名」の外国籍選手がコート上に立てるため、これまで以上に世界中の選手たちが活躍しやすいリーグであり、世界中のあらゆる選手たちが入ってきやすいリーグになっていくであろう。

「たった1人」の変更と思うかもしれないが、バスケットボールはコートに5名だけが立てるスポーツであるため、これまで日本人は最低でも「2名」はコートに立てた。帰化枠やアジア特別枠がない場合は「3名」が立つことができる。ただ、今回の変更によって「最低1名」になってしまったため、より日本人の競争が激しくなることは簡単に想像できる。

加えて、海外選手の契約可能人数はこれまでと変わらず「3名まで」となっているため、全員同時にコートには立てるが、それを40分間継続できるチームはほとんどないだろう。このようなこともあり、オンコートルールの変更があり、外国籍選手の活躍のしやすさは非常に増えたものの、日本人選手の存在もとても重要なものになっていくことは間違いない。

#22 ジャリル・オカフォー選手 新規入団のお知らせ

このたび、レバンガ北海道は、ジャリル・オカフォー選手と2025-26シーズンの選手契約を締結しましたことをお知らせいたします。

新シーズン、オカフォー選手への全“緑”応援をよろしくお願いいたします。

✅https://t.co/7KrJYfLKb3… pic.twitter.com/Wd6oX9XyNe

— レバンガ北海道 (@levangakousiki) July 7, 2025

レバンガ北海道に加入したジャリル・オカフォーは、NBAで全体3位指名を受けたモンスター。長崎にもスタンリー・ジョンソン(オカフォーと同じ年の全体8位指名を受けた実力者)などがB.LEAGUE入りをしている

まとめ

冒頭にも記述した通り、B.LEAGUEの島田チェアマンは、今回の決定事項を未来永劫続けていくのではなく「やってみてダメなら変えていこう」という考え方を持っているため、一旦は2026-27のB.革新から2〜3年はどのような変化があったか効果を検証していく必要があると思う。

その時に、B.LEAGUEがどのようなリーグになっているか、非常に楽しみだ。

(※)2025-26シーズンのB革新前・最終年の地区分け:https://www.bleague.jp/media_news/detail/id%3D518336?utm_source=chatgpt.com

Follow @ssn_supersports