2016年9月22日に開幕した「B.LEAGUE(以下Bリーグ)」は、今年の2025-26シーズンで10周年である。

Bリーグがこの10周年を区切りとして、どのように盛り上がりを作っていくか。彼らが目指す目標はどこなのか。「B.革新」として打ち出されている新たな施策について、初心者の方にもわかりやすいように紹介していく。これを読めば、10月から始まる「10周年」の2025-26シーズンをより楽しめるはずだ。

Bリーグ創設に関する記事:

【大波乱】B.LEAGUEに至るまでの日本のバスケって?【日本バスケ史 第1弾】

B.LEGAUE変革のタイミング

先日の『日本バスケ史』でも紹介した通り、Bリーグは2016年に設立したばかりの新しいリーグである。2025-26シーズンで10シーズン目(10周年)を数えるが、「日本バスケ」の歴史で見ると長く苦労を重ねてきたことからもようやく最近日の目を見つつあるリーグとも考えられている。

ターニングポイントになったのは間違いなく2023年8月に沖縄アリーナで行われたFIBA W杯だ。パリ五輪への出場権がかかったこの予選で、日本は見事に3連勝をして出場権を掴んだ。NBA選手を擁する国との対決もあったため、「3連勝」という成績に日本中が大きな盛り上がりを見せた。この大会をキッカケに、河村勇輝選手はNBAへの道を切り開いたとも言われているほど、日本のバスケットが世界にインパクトを与えた。

ここまでの話をすると「よし、日本バスケを世界に広めるのはここしかない!」と一念発起して色々と動き出しそうではあるが、その逆である。世界中にビッグインパクトを与えたこのW杯の前月・2023年7月に「B.革新」の概要が正式に対外発表された。加えて、改革の内容は2020年頃から本格的に検討が進んでおり、約3年間にわたるさまざまな議論を経て決定した事項であることも同時に紹介された。この対外発表の後にW杯の盛り上がりが最高のタイミングで起きたものだから、その後の日本バスケが鰻登りとなったことも納得である。

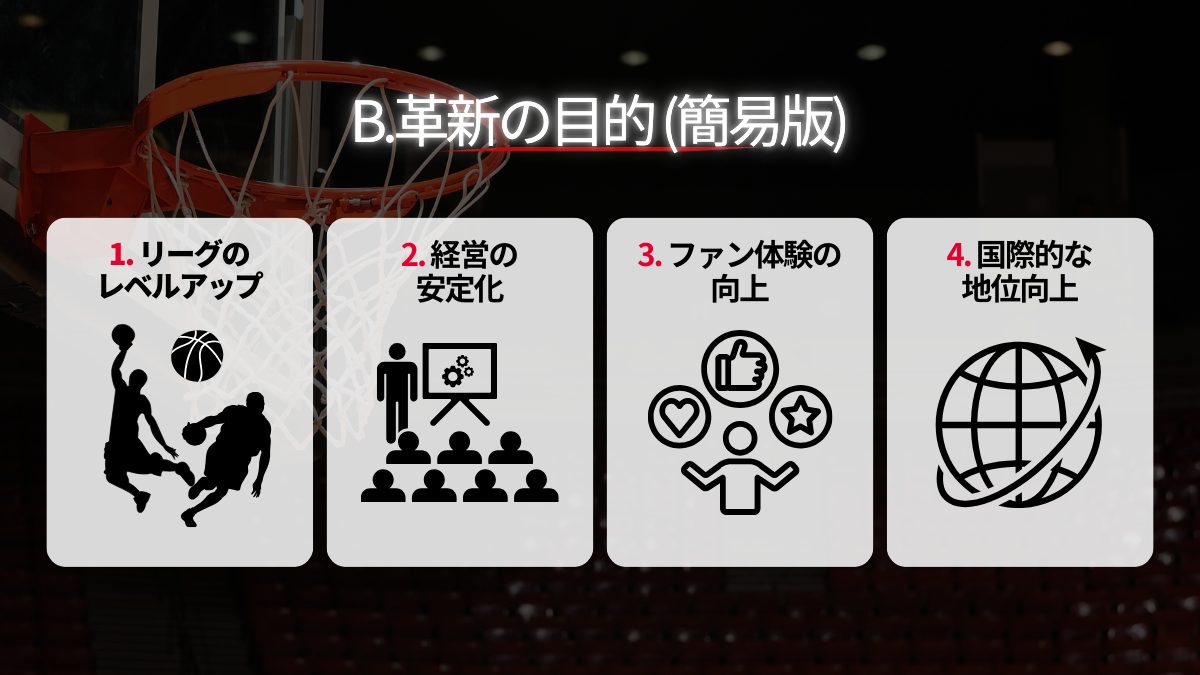

改革の中身を見てみれば、2023年当初の発表から改訂されたことも少なくはないが、基本的な考え方は一緒である。簡単に言えば「Bリーグをもっと稼げる・強い・人気のあるリーグに進化させるための大改革」になるが、大きく以下4つの目的を達成するために改革が行われる。

詳細は次章に記載していくが、この改革はあまりにも大胆なものであるために、一部の選手やフロントからは今でも「もっとこうした方が良いのではないか」と声が上がっている。次の章では、具体的に何が、どう変わっていくのかを紹介していこう。

B.革新による変更ポイントとは

まずはじめに。Bリーグの島田チェアマンはよくメディアで「競技成績で昇降格をしてしまうと、競技への投資が増えてしまい、結果的に無理な投資をして経営不振になってしまったり競技成績でファンが増えたり減ったりしてしまう。まずは経営を安定させよう。そして安定的な経営ができてから競技に投資するという、一般的な企業でも行っていることをスポーツでも落とし込みたい」と語っている。「そうすることでチームが各地域で存在感を放ち続けられ、リーグとしても確実な成長ができるのではないか」とも話している。

2026-27シーズンから始まる「B.革新」によるレギュレーションの変化は、上記の通り経営からアプローチした改革となるため、具体的に何がどう変化するかを、上記4つのカテゴリと照らし合わせながら簡単にまとめていく。

1. リーグのレベルアップ

まずは今回の改革の大きな目玉である3つについて紹介する。いずれも、リーグのレベルアップのために必要と判断された内容である。

1:カテゴリーの再編成

これまでは成績のよかったチーム・悪かったチームでの昇降格が行われていた。具体的に、B2のトップチームはB1進出をかけたPLAYOFFSに出場し、結果を出せば2チームはB1に昇格でき、またB1はシーズン中の成績が悪かった2チームが降格するといった具合だ。スポーツの世界ではごく自然なこととも言えるだろう。

ただ、これがまさしく「競技成績による昇降格」で、B.革新によって廃止される内容である。逆転の発想とも言えるかもしれないが、簡単に言えば「儲かっているチームであればどれだけ負けようとB1に居続けられる」といった形だ。今回の再編成による基準を、以下にまとめる。

| B.LEAGUE PREMIER(現在のB1) | B.LEAGUE ONE(現在のB2) | B.LEAGUE NEXT(現在のB3) | |

| 入場者数 | 4,000名 | 2,400名 | - |

| 売上基準 | 12億円 | 4億円 | 1億円 |

| アリーナ基準 | 新設アリーナ基準充足 / 5,000席 など | 現B1基準充足 / 3,000席 など | 現B2基準充足 / 3,000席 など |

| 昇降格 | なし(規約違反がない限り) | NEXTとの間であり | ONEとの間であり |

それぞれの基準を満たさないと、当然ながらそのカテゴリーに参加することはできないし、Bリーグからライセンスが付与されることもない。また前途の通り今回の改革はあくまで経営が安定していることが条件として出されているため、特にBプレミアに関しては高い目標が設定されている。

また、最上位の「B.LEAGUE PREMIER」に関しては、現時点で降格がないとされている。当然これは「競技成績による降格」という意味合いである。グレーになっているのは、例えば球団が経営破綻になってしまったため目標金額を達成できなかった場合など。経営目線で考えると赤字と言える状態だが、この際にもしかすると「一旦B.LEAGUE ONE(現在のB2)で一年頑張ってください」と降格が働く可能性もある。そうなれば、B.LEAGUE ONEから1チーム昇格するであろう。

一方で、B.LEAGUE ONEとB.LEAGUE NEXT(現在のB3)の間では、競技成績による昇降格がある。このような二段構えになっていることも忘れてはならない。上を目指すのであれば、競技も経営も両軸でしっかり進めていくことが大切ということだ。

2:サラリーキャップの設定

B.LEAGUE PREMIER(以下Bプレミア)という最上位カテゴリーは降格がないと話をしたが、ここは日本バスケのトップカテゴリーとしてその地位を確固たるものにしないといけない。そのためには「どのチームの試合を見ても面白い(=戦力均衡)」「どのチームの試合会場に行っても楽しい(=アリーナ建設やマーケティング成長などのビジネス投資)」が必要であると考えているそう。その結果、以下の通りにサラリーキャップを設けることとなった。

「サラリーキャップ」とは、全選手の契約に使っていい上限のことを指す。また「フロアキャップ」として、全選手の契約に使わなくてはいけない下限も同時に設けられた。

NBAの場合はこの「サラリーキャップ」を超えて契約することは(リーグに税金を払えば)可能であるが、Bリーグの場合はそういった抜け道を徹底的に排除。1円でも超えた瞬間にB.LEAGUE ONEに降格し、超過分の5倍を罰金が科され、翌シーズンの勝数が「-15」から始まるという超過酷な3つの制裁が決定している。厳格に決められたサラリーキャップは、以下の通りである。

| B.LEAGUE PREMIER(現在のB1) | B.LEAGUE ONE(現在のB2) | B.LEAGUE NEXT(現在のB3) | |

| 上限 | 8億円(税別) | 4億円(税別) | - |

| 下限 | 5億円(税別) | 1.5億円(税別) | - |

加えて、最低年俸や新人契約についても以下にまとめる。

| B.LEAGUE PREMIER(現在のB1) | B.LEAGUE ONE(現在のB2) | B.LEAGUE NEXT(現在のB3) | |

| 最低年俸 | 800万円(税別) | 360万円(税別) | 290万円(税別) |

| 新人選手上限年俸 | ドラフト報酬表に準ずる | 460万円(税別) | 460万円(税別) |

| 補足事項 | ※Bリーグ主催大会のインセンティブ設計不可/天皇杯・EASL等は設定可 | ※Bリーグ主催大会のインセンティブ上限あり/天皇杯は上限対象外 | ※Bリーグ主催大会のインセンティブ上限あり/天皇杯は上限対象外 |

また、ここのサラリーキャップ以外の特例として「スター選手条約」が新たに設定される。1.5億円以上サラリーを払っているチームの最高契約額の選手1名に対して、2億円でも3億円でも「1.5億円」としてサラリーキャップ上で計上できるという仕組みである。これは長くスター選手をチームに囲うために設定されたものである。

余談だが、B.LEAGUE PREMIERのサラリーキャップが8億円ということに対して、選手たちからは「低い」という声も上がっていると多くのメディアで目に・耳にする。より世界基準の選手を獲得するためには10億、15億円のキャップでも良いのではないか、という考え方だが、リーグとしてはBプレミアの全てのチームが安定的に経営できるラインが8億円と計算して出した数字であろう。NBAのように、今後さらにキャップは上がっていくはずだ。

3:外国籍選手の規制緩和(オンザコート・フリー)

| 外国籍選手 | 帰化選手/アジア特別枠 | 合計 | 日本人選手 | |

| 契約 | 3名まで(革新前と同じ) | いずれか1名まで(革新前と同じ) | 4名まで(革新前と同じ) | 制限なし |

| 同時出場 | 3名まで(革新前は2名まで) | いずれか1名まで(革新前と同じ) | 4名まで(革新前は3名まで) | 最低1名は出場(革新前は最低2名) |

()内は現状のルール、()外はBプレミア導入後のルール

2023年のリリースから年々変更している項目でもあるが、オンザコート・フリーについては多くの日本人選手にとって大きく影響していきそうだ。

現在のBリーグは「外国籍選手はコート上に2名まで」と明確に決められており、加えて「帰化選手/アジア特別枠で1名まで」コートに立つことができるため、実質的に「3名」の外国籍選手が同時に出場できる。よって、絶対に「2名以上」は日本人選手が出場している状態だった。

ただ、今回のB.革新で「オンザコート・フリー」になったことで、外国籍選手は「3名まで」「帰化選手/アジア特別枠で1名まで」出場できることになったため、実質「4名」の外国籍選手が同時に出場できる。つまりスタメンで考えた際は「1名しか」日本人選手は必要ではないのだ。

もっとも「契約できる外国籍の選手数」は「3名まで」、「帰化選手/アジア特別枠で1名まで」のため、いくらなんでも外国籍選手の毎試合40分フル出場はないと思う。そうなると現状に近い選手の運用にはなるかと思うが、それ以上に外国籍選手の出場できる人数が「3→4」に増えたことは、日本人選手にとって、よりバスケ選手として生きるために更なる努力を重ねる必要ができたとも言えるだろう。

このように、日本人選手の強化も進みながら、世界各国からスキルの高い選手たちが集まり活躍できる場所を提供することが、今回の改革によってできていくはず。

B.革新の非常に重要な要素は前半のここまで。次回の後編では、[2. 経営の安定化/3. ファン体験の向上/4. 国際的な地位向上]の3つについて紹介していこう。

Follow @ssn_supersports