(1) 動機づけ~様々な目的を意識する~

目的を意識することは、意欲や効果を高めることにつながります。

初めは健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりなど「自分のため」に始めた卓球が、やがて世代交流など「社会のため」や、試合に挑戦するなど高い目標を持つようになり、うまくなってくると人に教えるようにもなります。

初めに目的を明らかにするだけではなく、数か月してから、効果を踏まえて目的の変化を自覚してみると、さらに卓球への参加意欲が高まるでしょう。

指導者は、「何ができるようになったか」「課題は何か」について指摘するだけではなく、卓球をやることで得られた様々な効果について自覚を促すことができればと思います。

なお、講習会のように、はじめから知識面の講釈や基礎をきちんとやる指導者もいますが、理屈から入りたい参加者もいなくはないですが、まずは卓球のおもしろさを体感し、私にもできそうだという意欲を持っていただくことが大事です。

もっとも、基礎の講習でも、さまざまな球つきの方法や卓球ホッケーなど、楽しんでやれるものは盛り上がるので、たまに取り入れてみるのも良いのではと思います。

運動前の体操などウォーミングアップはもちろん重要なことですが、球つきや卓球ホッケーは楽しんでやれるウォーミングアップでもあります。

(2) まずショートラリーで自信を

「私は卓球なんてまったくムリ! 運動は何もできない」という人も、バックショートのやり方で「台にぴったりついて、振らないで、ちょっと当てるだけ」とアドバイスし、コントロールのうまい経験者が相手のラケットに向けて返球すれば、すぐにかなりの回数が続きます。

最初は数回しかできなかった要介護の80代の方でさえ、何回か練習するうちに何百回も続くようになり、卓球にすっかりはまったということがあります。

目の前で打つショートは、目と近く、動きが少なく、回転も少ないので、安定して打ち合えるのです。

指導者側は瞬時に相手の好みの速さ・高さ・位置を見極め、どのラケット・ラバーが良いかも見極めていくことが必要です。

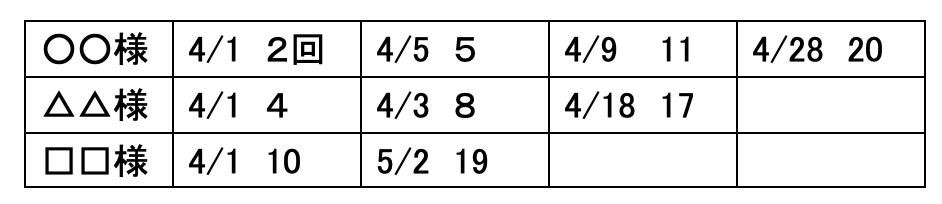

何回続くようになったか記録更新の表を作っておくと、本人のやる気アップにもつながります。

表2 記録更新表の例

(3) スマッシュで爽快気分に

思いっきりビシっと打ち込めるようになるのは楽しいものです。ストレス解消にもなります。

特に、多球練習ではなく、相手がきちんと打ちやすいところへ球を返せる人だとやりがいがあります。(高いロビングだと打ちにくいので、相手に応じて打ちやすい高さ・速さを見極めることが必要)

スマッシュがあまりうまくできない人の特徴としては…、

・一度重心を後ろに置かずに前のめりで打つ。(障害・疾患によって前のめりになる人も)

・最初から体もグリップも力みすぎている。

・後ろに下がっていたり、膝や肩を引いておらず、球を前でとらえてしまう。

・高い球にもかかわらず、ドライブのようにラケットを下から上へ振ってしまう。

これらに気をつけながら、スマッシュが決まるようになると、卓球は楽しいと思えるようになるでしょう。

(4) 様々な楽しみ方

たまには遊びの卓球もやり、子どもも楽しめたり、見るだけでも楽しい卓球をすると、より一層おもしろさを感じていただけると思います。

・エレファントボールで打つ。

・カラフルなヨーラのファンボールで打つ。

・2つの球を双方が同時に出して打ってみる。

・おもちゃの小さなラケットやサイン用の大きなラケットで打つ。

・両手にラケットを持って交互に打ってみる(一人ダブルス)。

・白とオレンジ球のチームに分かれて玉入れ。

また、休憩時間に指導者や卓球選手(小中学生でも良い)によるデモンストレーションを見せるのも楽しめて良いかも知れません。

筆者プロフィール:長渕晃二(ながぶちこうじ)

NPO法人日本卓球療法協会理事長。NPO法人日本ピンポンパーキンソン理事。明治学院大学大学院修了(社会福祉学修士)。短大・専門学校での教員・卓球顧問や福祉施設での卓球経験あり。現在有料老人ホーム、デイサービス、介護予防サロン、メンタルクリニックで卓球療法を行う。著書は『コミュニティワーカー実践物語』(筒井書房)、『卓球療法士テキスト』『卓球療法入門』(サイドウェイズ)ほか。

Follow @ssn_supersports